-

ヴァージニア・ウルフ エッセイ集

¥1,980

平凡社ライブラリー 翻訳 片山亜紀 発行:平凡社 B6変型判 392ページ 定価 1,800 円+税 1,980 円(税込) ISBN978-4-582-77003-2 初版年月日 2025年12月5日 「文学はだれの私有地でもありません。文学は共有地です。切り刻まれて国家に分割されていませんし、戦争はありません。自由に恐れずに侵入して、自分で自分なりの道を見つけましょう」 文学や社会におけるジェンダー、階層を超えた女性の連帯、空襲下で綴られた平和論……。 「ベネット氏とブラウン夫人」「病気になるということ」「ロンドン上空を飛ぶ」「女性にとっての職業」「傾いた塔」ほか、初訳を多数含む25篇のエッセイを収録。初期から晩年までウルフの思想をたどる、オリジナル・アンソロジー。 【目次】 1 初期のエッセイ(一九〇五~二〇年) 路上の音楽(ストリート・ミュージック) アンダルシアの旅館 夜に歩く 『リジストラータ(女の平和)』 丘(ダウンズ)で聞こえた──神話の起源 ケンブリッジの救急看護師(VAD) サスーン氏の詩 村の中の戦争 路上から見た戦争 羽毛法案 2 中期のエッセイ(一九二四~三一年) ベネット氏とブラウン夫人 ウェンブリーの雷 病気になるということ 映画 ロンドン散策──ある冒険 太陽と魚たち ロンドン上空を飛ぶ 『ヴァネッサ・ベルの新作』のまえがき 女性にとっての職業 序文に代えて──マーガレット・ルウェリン・デイヴィスへの手紙 3 後期のエッセイ(一九三四~四〇年) どうして? 今日(こんにち)の芸術はどうして政治に注目するのか 職人の技術(クラフツマンシップ) 傾いた塔 空襲下で平和について考える 訳注 出典一覧 訳者解説 目次 Ⅰ 初期のエッセイ(一九〇五~二〇年) 路上の音楽(ストリート・ミュージック) アンダルシアの旅館 夜に歩く 『リジストラータ(女の平和)』 丘(ダウンズ)で聞こえた──神話の起源 ケンブリッジの救急看護師(VAD) サスーン氏の詩 村の中の戦争 路上から見た戦争 羽毛法案 Ⅱ 中期のエッセイ(一九二四~三一年) ベネット氏とブラウン夫人 ウェンブリーの雷 病気になるということ 映画 ロンドン散策──ある冒険 太陽と魚たち ロンドン上空を飛ぶ 『ヴァネッサ・ベルの新作』のまえがき 女性にとっての職業 序文に代えて──マーガレット・ルウェリン・デイヴィスへの手紙 Ⅲ 後期のエッセイ(一九三四~四〇年) どうして? 今日(こんにち)の芸術はどうして政治に注目するのか 職人の技術(クラフツマンシップ) 傾いた塔 空襲下で平和について考える 訳注 出典一覧 訳者解説 (版元より)

-

風に吹きはらわれてしまわないように|リチャード・ブローティガン

¥990

翻訳 松本淳 発行:筑摩書房 文庫判 192ページ 定価 900 円+税 990 円(税込) ISBN978-4-480-44072-3 初版年月日 2025年12月10日 1979年夏、44歳の「作家」が、1940年代のアメリカ・オレゴン州での少年時代を振り返る。貧困の中での生存と気晴らし、池の端にソファやランプなど家具を並べて釣りをする夫婦、22口径の拳銃が起こす悲劇、少年の心に落とされた影……。幻想的な光景と死の匂い、風に吹きはらわれてしまいそうな人びとの姿を物語に描き、作者が生前最後に発表した小説。1985年に刊行され品切れとなった後、傑作と評価されながら入手困難となっていた『ハンバーガー殺人事件』を原題に沿って改題、訳者があらたに訳しなおし、復刊文庫化。 ブローティガンの作品の中で、わたしがもっとも愛しているのは 『アメリカの鱒釣り』と『芝生の復讐』と、 それにこの『ハンバーガー殺人事件』である ―藤本和子(『リチャード・ブローティガン』より) 著者プロフィール リチャード・ブローティガン (ブローティガン リチャード) (著) リチャード・ブローティガン(Richard Brautigan):作家・詩人。1935年、ワシントン州タコマ生まれ。56年、サンフランシスコへ。67年刊行の『アメリカの鱒釣り』は世界的ベストセラーになり(藤本和子による邦訳書は75年に晶文社から刊行)、一躍カウンターカルチャーが隆盛する時代の人気作家となった。おもな著作に『芝生の復讐』『西瓜糖の日々』『ビッグ・サーの南軍将軍』(いずれも藤本和子訳)などがある。84年、ピストル自殺。 松本 淳 (マツモト ジュン) (翻訳) 松本 淳(まつもと・じゅん):翻訳者。訳書にポール・ヒル、トーマス・クーパー『写真術』(共訳)、アントニー・ペンローズ『リー・ミラー』、子どもの貧困アクショングループ編/松本伊智朗監訳『子どもの貧困とライフチャンス』、ルース・リスター/松本伊智朗監訳『新版 貧困とはなにか』(共訳)などがある。 (版元より)

-

夜明けと音楽 새벽과 음악 Dawn and Music|イ・ジェニ

¥2,200

SOLD OUT

翻訳 橋本智保 発行 書肆侃侃房 四六変形並製、240ページ 定価:本体2,000円+税 ISBN978-4-86385-703-2 C0098 装幀 成原亜美(成原デザイン事務所) 装画 Karolina Skórka 発売 2025年11月 「結局のところ物を書くというのは、よく知っている単語の中に、自分の悲しみを見つけること」 なくなったものの痕跡をたどり、孤独とともに創作する詩人イ・ジェニが綴るエッセイ集。 夜の闇に流れる、長く静かな時間に立ち上がる静謐な26編。 ある夜明けには涙のようにあふれる音楽について語り、またある夜明けには悲しみに満ちたプレイリストを思い出しながら詩を読む。 旅先で遭った不慮の事故、長いあいだ不眠症に悩まされたこと、ロックバンドで音楽に心酔していた二十代の頃のこと。 孤独とともに創作する詩人が、母の最期に立ち会い、イヨネスコやボードレールなど文人たちの足跡をたどり生まれた、詩と散文の境界を行き来するような言葉の記録。 ロングセラーエッセイ『詩と散策』(ハン・ジョンウォン)と並ぶ、“言葉の流れ”シリーズの代表作。 ①「チェチェク―花の別称」 ②「夢はどこから流れてきて、どこへ流れていくのか ――夜明けの日記 二〇一六年二月七日 一時三十一分」 ③「白紙は削除された文章を抱いている」 『夜明けと音楽』は、時間の流れという出版社の「言葉の流れ」シリーズ全十巻の十巻目にあたり、本書はその全訳です。しりとりをするように前の著者が次の著者に言葉をバトンタッチをする形を取っており、四冊目の『詩と散策』(ハン・ジョンウォン、拙訳 二〇二三年 書肆侃侃房)から『散策と恋愛』へ、『恋愛と酒』から『酒と冗談』へ、『冗談と影』から『影と夜明け』へ、そして最後を詩人イ・ジェニの『夜明けと音楽』が飾ります。(訳者あとがき) 【目次】 Ⅰ 音楽もしくは孤独、あるいは愛と呼んでいた瞬間 チェチェク―花の別称 涙のようにあふれ出る音楽 誰かがあなたのために祈りを捧げる 文章は上から下へ降り注ぐ 跳躍する曲線があるから、私たちは メタリカフォーエバー その光が私のもとへやってくる 夢はどこから流れてきて、どこへ流れていくのか 事物に慣れた目だけが事物の不在を見る 回復期の歌 私の部屋の旅行―天井と床のあいだで一週間 麻田―繰り返し広がる 夜釣りのためのプレイリスト 眠れない夜のためのプレイリスト Ⅱ 再び明るむ夜明けのリズムから 未知の書き物 夢から来た手紙―天上の音を歌うあなたへ 直前の軌跡 夜明けに詩を読むあなたに 暗闇の中から暗闇に向かって イメージは言語を必要とする 言葉が魂へ流れたら 紙の魂 白紙は削除された文章を抱いている 墓地を散策する人の手紙 瞬間の中から、瞬間に向かって 朝の木から夜明けの海まで 日本の読者のみなさんへ 訳者あとがき 【著者プロフィール】 イ・ジェニ 이제니 1972年生まれ。2008年、京郷新聞新春文芸によりデビュー。詩集『たぶんアフリカ』『なぜなら、私たちは自分を知らなくて』『流れるように書いたものたち』『ありもしない文章は美しく』を発表。片雲文学賞優秀賞、金炫文学牌、現代文学賞を受賞。 言葉によって世界の細部を書き、消し、再び書くことをとおして、既知の世界と少しは違う世界、少しは広く深い世界にたどり着くことを願っている。 【訳者プロフィール】 橋本智保(はしもと・ちほ) 1972年生まれ。東京外国語大学朝鮮語科を経て、ソウル大学国語国文学科修士課程修了。 訳書に、キム・ヨンス『夜は歌う』『ぼくは幽霊作家です』『七年の最後』(共に新泉社)、李炳注『関釜連絡船』(藤原書店)、朴婉緒『あの山は、本当にそこにあったのだろうか』(かんよう出版)、ウン・ヒギョン『鳥のおくりもの』(段々社)、クォン・ヨソン『レモン』(河出書房新社)『春の宵』(書肆侃侃房)、チェ・ウンミ『第九の波』(書肆侃侃房)、ハン・ジョンウォン『詩と散策』(書肆侃侃房)、チョン・ジア『父の革命日誌』(河出書房新社)など多数。 (版元より)

-

詩と散策 시와 산책 Poetry and Walks|ハン・ジョンウォン

¥1,760

SOLD OUT

橋本智保 訳 発行 書肆侃侃房 四六変形並製、152ページ 定価:本体1,600円+税 ISBN978-4-86385-560-1 C0098 装幀 成原亜美(成原デザイン事務所) 装画 日下明 散歩を愛し、猫と一緒に暮らす詩人ハン・ジョンウォンが綴るエッセイ 雪の降る日や澄んだ明け方に、ひとり静かに読みたい珠玉の25編 オクタビオ・パス、フェルナンド・ペソア、ローベルト・ヴァルザー、シモーヌ・ヴェイユ、パウル・ツェラン、エミリー・ディキンソン、ライナー・マリア・リルケ、シルヴィア・プラス、金子みすゞ、ボルヘス…… 『詩と散策』は、著者のハン・ジョンウォンがひとり詩を読み、ひとり散歩にでかけ、日々の生活の中で感じたことを記している、澄みきった水晶のようなエッセイ集だ。読者は、彼女の愛した詩人たちとともに、彼女が時折口ずさむ詩とともに、ゆっくりと散歩に出かける。 【本文中に出てくる詩人や作家たち】 オクタビオ・パス/フェルナンド・ペソア/ウォレス・スティーヴンズ/アーチボルト・マクリーシュ/ローベルト・ヴァルザー/シモーヌ・ヴェイユ/パウル・ツェラン/セサル・バジェホ/ガブリエラ・ミストラル/ヘンリー・デイヴィッド・ソロー/カミュ/源信明/ウラフ・H・ハウゲ/エミリー・ディキンソン/アンナ・アフマートヴァ/ライナー・マリア・リルケ/フォルーグ・ファッロフザード/シルヴィア・プラス/チェ・ヨンミ/金子みすゞ/ジョージ・ゴードン・バイロン/ボルヘス 【著者プロフィール】 ハン・ジョンウォン 한정원 大学で詩と映画を学んだ。 修道者としての人生を歩みたかったが叶わず、今は老いた猫と静かに暮らしている。 エッセイ集『詩と散策』と詩集『愛する少年が氷の下で暮らしているから』(近刊)を書き、いくつかの絵本と詩集を翻訳した。 【訳者プロフィール】 橋本智保(はしもと・ちほ) 1972年生まれ。東京外国語大学朝鮮語科を経て、ソウル大学国語国文学科修士課程修了。 訳書に、キム・ヨンス『夜は歌う』『ぼくは幽霊作家です』(新泉社)、チョン・イヒョン『きみは知らない』(同)、ソン・ホンギュ『イスラーム精肉店』(同)、ウン・ヒギョン『鳥のおくりもの』(段々社)、クォン・ヨソン『レモン』(河出書房新社)『春の宵』(書肆侃侃房)、チェ・ウンミ『第九の波』(同)ユン・ソンヒほか『私のおばあちゃんへ』(同)など多数。

-

2人は翻訳している|すんみ/小山内園子

¥1,980

SOLD OUT

発行 タバブックス 装丁 沼本明希子(燦々) 四六判・並製・180ページ ISBN978-4-907053-78-9 C0095 発売 2025年11月 定価 1800円+税 翻訳とは、ことばとは、それが生まれる世界とは。 気鋭の韓日翻訳者2人がつむぎ合う、仕事、社会、人生。母語で書いたエッセイをお互いが訳した一編を二言語で収録。 チョ・ナムジュ、チョン・セラン、カン・ファギル... 話題の韓国文学の翻訳を次々手掛ける韓日翻訳者のすんみ、小山内園子。日本でも大きな話題となったイ・ミンギョン『私たちにはことばが必要だ フェミニストは黙らない』の共訳以来、仕事仲間として友人として固い絆で結ばれている2人。翻訳のために日々行っていること、ことばを生み出す背景を、それぞれの視点から綴ります。 文学作品を翻訳しながら、私は言葉の裏側(あるいは外縁)にあるものを見つめるような気持ちになります。 ーすんみ 最近気づきました。どの時間にも共通していたのは「翻訳」かもしれないと。 ー小山内園子 【目次】 はじめに Ⅰ. 2人は翻訳している 翻訳の戦慄と陶酔 小山内園子 一つだけの答えではなく、自分だけの答えを見つけていくという話 すんみ 翻訳者を友人に持つことの醍醐味 小山内園子 私の「オンニ」史 すんみ 参考書は『ガラスの仮面』 小山内園子 日本カルチャーという居場所 すんみ ロスト・イン・トランスレーション 小山内園子 しかたないという問題について すんみ 「今でもあなたは、わたしの光」 小山内園子 青山は私に、黙って生きるようにと言った すんみ 翻訳ができる体 小山内園子 世界へ踏み出すための、新しい地図 すんみ ささやかな「物語」に耳をすませる 小山内園子 新しい風景を求めて すんみ II. 두 사람은 번역하고 있다 2人それぞれの母語で書いたエッセイを、お互いに日本語、韓国語に翻訳しています 덧니와 오서방점 승미 八重歯とオ旦那ぼくろ 訳 小山内園子 できないこと、は個性になる 小山内園子 ‘못 하는 것’도 개성 訳 승미 おわりに ◯ すんみ 翻訳者。早稲田大学文化構想学部卒業、同大学大学院文学研究科修士課程修了。訳書にチョン・セラン『屋上で会いましょう』『地球でハナだけ』、キム・グミ『敬愛の心』、チョ・ナムジュ『コマネチのために』、イム・キョンソン『そっと呼ぶ名前』、ウン・ソホル他『5番レーン』、キム・サングン『星をつるよる』、ユン・ウンジュ他『女の子だから、男の子だからをなくす本』など。 小山内園子(おさない そのこ) 韓日翻訳者、社会福祉士。NHK報道局ディレクターを経て、延世大学校などで韓国語を学ぶ。訳書に、ク・ビョンモ『破果』『破砕』、カン・ファギル『別の人』『大丈夫な人』『大仏ホテルの幽霊』、イム・ソヌ『光っていません』、チェ・ソンウン『働きたいけど働けない私たち』、キム・イソル『わたしたちの停留所と、書き写す夜』など。など。著書に『〈弱さ〉から読み解く韓国現代文学』(NHK 出版)がある。 (版元より)

-

わたしたちの停留所と、書き写す夜|キム・イソル

¥2,200

翻訳 小山内園子 発行 エトセトラブックス 定価 2000円+税 判型 四六変・並製 頁数 136ページ 装丁 鈴木千佳子 発売 2025年10月30日 原題 우리의 정류장과 필사의 밤 ISBN 978-4-909910-31-8 わたしの言葉を、 わたしはまだ取り戻せるだろうか。 40代未婚無職の「わたし」は、老いた父母やDVを受けて実家に戻ってきた妹親子のケア労働に果てなく追われ、詩人になる夢も「あの人」とのささやかな幸せもすべてを諦めて生きている。一日の終わりに、好きな詩を筆写することだけが自分を取り戻す時間であった「わたし」が、それすら失ってしまう前にとった選択とは――。 いま「停留所」に佇んでいるすべての人たちにおくる、 韓国フェミニズムのうねりのなか生まれた 真に大事なものを静かに問いかける「人生小説」。 著者情報 著者 キム・イソル 김이설 2006年『ソウル新聞』新春文芸に短篇小説「十三歳」が当選して作家活動を始める。短篇集『誰も言わないこと』『今日のように静かに』、長篇小説『汚れた血』『幻影』『線画』『私たちが安堵しているあいだ』がある。第1回ファン・スンウォン新進文学賞、第3回若い作家賞、第9回キム・ヒョン文学牌を受賞。邦訳に、短編「更年」(斎藤真理子訳、『ヒョンナムオッパへ 韓国フェミニズム小説集』、白水社所収)がある。本書は初の単行本邦訳。 訳者 小山内園子(おさない・そのこ) NHK報道局ディレクターを経て、延世大学校などで韓国語を学ぶ。訳書に、ク・ビョンモ『破果』『破砕』(岩波書店)、カン・ファギル『大仏ホテルの幽霊』(白水社)など多数。著書に、『〈弱さ〉から読み解く韓国現代文学』(NHK 出版)がある。 (版元より)

-

リチャード・ブローティガン|藤本和子

¥1,210

発行 筑摩書房 定価 1,210円(10%税込) ISBN 978-4-480-44061-7 Cコード 0195 整理番号 ふ-54-3 刊行日 2025/10/09 判型 文庫判 ページ数 320頁 解説 くぼたのぞみ 翻訳者にして友人であった著者が作家の人生と作品を描く44章。 『アメリカの鱒釣り』などが愛され、しかしピストル自殺に至った作家の人生と作品を、翻訳者にして友人であった著者が描く。 「あそこに腰かけてる金髪のジーンズ、もしかしたら……。 『アメリカの鱒釣り』の表紙の顔をしている!」 1973年、『アメリカの鱒釣り』を翻訳中だった著者は、 サンフランシスコの日本食堂で作家と偶然に知り合った。 それから10年と少し後、ブローティガンは自らの命を絶つ。 『アメリカの鱒釣り』などでアメリカ、そして日本でも一世を風靡した作家リチャード・ブローティガン。「亡霊」となった少年時代、カリフォルニアへの旅立ち、作家としての成功と苦悩、日本での友情と孤独、ピストル自殺……翻訳者にして友人であった著者が、作家との思い出、家族・友人へのインタビュー、作品のすぐれた読解をもとに、その人生と文学をたどる。 誰よりも優しく、誰よりも厳しく作品を読み進め、 一人の作家のもっとも大切な資質に切り込んでいく、そのしなやかさ。 藤本和子によるリチャード・ブローティガン翻訳・読解は、 すべての翻訳者にとっての鑑である。 ―柴田元幸 (版元より)

-

●訳者サイン本 ボッティチェリ 疫病の時代の寓話|バリー・ユアグロー/翻訳・柴田元幸

¥792

SOLD OUT

翻訳 柴田元幸 発行 ignition gallery 発売日:2020年5月29日 判型:A6判 /中綴じ ページ数:44 装幀:横山雄(BOOTLEG) 「想像すること」が最も速く、最も深く、この始まりも終わりもない災厄の根をつかむ。そして人々の心に張り巡らされたそれは、我々をどのように揺さぶり、変容するのか。夢は息絶え、あるいは再生するのか。バリー・ユアグローの驚くべき12の寓話は、それらを語り、記録し、証明する。 ――川上未映子 アメリカ在住の作家・バリー・ユアグローが、2020年4月5日から5月11日にかけて、都市封鎖状態の続くニューヨークから柴田元幸に送った12の超短篇を、1冊の小さな本にしました。 -- 「世界」が故障した「世界」へと大勢の人が強制的に連れてこられた時代に、ここに集められた寓話は、大きな救いになるだろう。驚くべき着想と空想の数々は、それがどんなに残酷でも、私の狂気の核心に触れ、癒し、救った。作家の「空想」の強烈な可能性に恍惚とした。恐怖は空想の力により、新しい世界と言葉で再構築された。この恐ろしい時代に、この物語が生まれ、変化した世界に刻まれたことに、奇跡を見たような気持ちでいる。 ――村田沙耶香 --- “ある時期にひとつの場所を包んでいた、だがほかの多くの場所でもある程度共有されていた特殊な(と思いたい)空気を封じ込めた小さな本。”(柴田元幸「この本について」より) 「正気を保つため」に書かれた疫病の時代の寓話。 《収録作品》 ボッティチェリ / ピクニック / 鯨 / 影 / スプーン / 猿たち / 戸口 / サマーハウス / 風に吹かれて / 岩間の水たまり / 夢 / 書く この本について(柴田元幸) 《著者プロフィール》 バリー・ユアグロー 1949年生まれ。ニューヨーク在住。シュールな設定ながら、思いつきのおかしさだけで終わるのではなく、妙にリアルで、時に切なく、笑えて、深みのある超短篇で人気を博す。著書に『一人の男が飛行機から飛び降りる』『セックスの哀しみ』『憑かれた旅人』『ケータイ・ストーリーズ』(以上、柴田元幸訳)など。 《訳者プロフィール》 柴田元幸 1954年生まれ。翻訳家、東京大学名誉教授。文芸誌「MONKEY」編集長。『生半可な學者』で講談社エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』でサントリー学芸賞、トマス・ピンチョン『メイスン&ディクスン』で日本翻訳文化賞受賞。翻訳の業績により、早稲田大学坪内逍遙大賞受賞。現代アメリカ文学を中心に訳書多数。

-

●訳者サイン本 天国ではなく、どこかよそで|レベッカ・ブラウン

¥2,200

SOLD OUT

翻訳者の柴田元幸のWサイン本 翻訳 柴田元幸 出版社:twililight 2000円+税 10月30日発売 B6変形 / 136P / モノクロ / 上製本 『体の贈り物』『私たちがやったこと』『若かった日々』などで知られるアメリカの作家、レベッカ・ブラウンの最新物語集『天国ではなく、どこかよそで』。 「三匹の子ぶた」を踏まえた「豚たち」、「赤ずきんちゃん」を踏まえた「おばあさまの家に」をはじめ、ピノキオ、ヘンゼルとグレーテルなど、さまざまな伝統的物語やキャラクターを、レベッカ流に夢見なおした物語が並びます。 語り直しの切り口は作品によってさまざまですが、単一のメッセージに還元できない、怒りと希望をシンプルな文章で発信しつづける作家の神髄が伝わってくる、豊かな「サイクル」が出来上がっています。 訳者の柴田元幸が「この人の文章は言葉というよりほとんど呪文のようなリズムを持っている」と評するレベッカ・ブラウン独自の文体によって、 読者を暗闇から光へ、厳しさから愛へ、私たちが今いる場所から私たちが行くべき場所へと導きます。 “ここにあるのは「めでたし、めでたし」の死角を辛辣なユーモアで照らしてみせる物語。 そうやってわたしたちが見えないふり、聞こえないふり、わからないふりをしてきた暴力の轍を、怒りでもって洗い出し、祈りをこめて語り直すのだ。” 倉本さおり “そこではみんな、ほんものの肉体を得る。 痛みに苛まれ、声は揺らぎ、歪み、叫ぶ。 闇の中、寓話は変わり果てた姿になって 赦しを求め、こちらを見つめる。 どうしてこんなに、愛おしいのだろう。” 大崎清夏 (版元より)

-

体の贈り物|レベッカ・ブラウン/柴田元幸

¥2,420

SOLD OUT

発行 twililight B6変形判 縦170mm 横122mm 厚さ170mm 194ページ 上製 価格 2,200 円+税 ISBN978-4-9912851-9-6 CコードC0097 初版年月日 2025年6月16日 アメリカの作家、レベッカ・ブラウンの代表作を復刊。 逃れようのない死の前で、料理を作り、家を掃除し、洗濯をし、入浴を手伝う。 喜びと悲しみ、生きるということを丸ごと受け止めた時、私は11の贈り物を受け取った。 エイズ患者とホームケア・ワーカーの交流が描き出す、悼みと希望の連作短篇。 著者書き下ろし「『体の贈り物』三十年後」を収録。 金井冬樹の装画による新装版。 “横溢するケアに包まれました。ホームケアワーカーの「私」が派遣されるのは死の恐 怖に向き合う患者たちのところ。ケアする側が彼ら、彼女らの生を“尊重されるべき もの”として丸ごと抱擁するとき、曇っていた生がみるみる輝きを取り戻していく。 まさに奇跡のような贈り物。” 小川公代 “透きとおるような日本語で訳されたこの小説集における、死にゆく人々の生を支える主人公の冷静さ、 心身の痛みにたいする想像力の深さ、そこから生まれる交流のぬくもりは、 いま、世界でなにより大事なものに思える。” 木村紅美 目次 汗の贈り物 充足の贈り物 涙の贈り物 肌の贈り物 飢えの贈り物 動きの贈り物 死の贈り物 言葉の贈り物 姿の贈り物 希望の贈り物 悼みの贈り物 謝辞 『体の贈り物』三十年後 二〇二五年版訳者あとがき 著者プロフィール レベッカ・ブラウン (レベッカ ブラウン) (著) 1956年ワシントン州生まれ、シアトル在住。作家。翻訳されている著書に『体の贈り物』『私たちがやったこと』『若かった日々』『家庭の医学』『犬たち』、ナンシー・キーファーとの共著に『かつらの合っていない女』がある。『体の贈り物』でラムダ文学賞、ボストン書評家賞、太平洋岸北西地区書店連合賞受賞。 柴田元幸 (シバタ モトユキ) (訳) 1954年生まれ。翻訳家・アメリカ文学研究者。 ポール・オースター、スティーヴン・ミルハウザー、スチュアート・ダイベック、スティーヴ・エリクソン、レベッカ・ブラウン、バリー・ユアグロー、トマス・ピンチョン、マーク・トウェイン、ジャック・ロンドンなど翻訳多数。『生半可な學者』で講談社エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』でサントリー学芸賞、『メイスン&ディクソン』で日本翻訳文化賞、また2017年に早稲田大学坪内逍遙大賞を受賞。 文芸誌『MONKEY』(スイッチ・パブリッシング)責任編集。 (版元より)

-

●訳者サイン本 松明のあかり 暗くなっていく時代の寓話|バリー・ユアグロー

¥1,540

翻訳 柴田元幸 発行 twililight B6変形判 縦172mm 横105mm 88ページ 価格 1,400 円+税 1,540 円(税込) ISBN978-4-911605-01-1 初版年月日 2025年8月7日 アメリカ合衆国在住の作家バリー・ユアグローがトランプ政権下のアメリカに住む不安を小説に。 『ボッティチェリ 疫病の時代の寓話』からわずか5年。ユアグローから再び届いた「アメリカのいまを伝える」緊急文書。 「ここに収められた物語は心の、思いきっていえば魂の訴えである。」(柴田元幸) “昨年の大統領選で、本書の収録作「彼」で言及される「彼」の元とおぼしき人物が、七千万以上の国民に支持されて大統領に復帰して以来、合衆国から暗い知らせが届かない日はない。そして、七千余万の人たちのうちかなりの人数にとっては、それら暗い知らせも暗くはなく、ひょっとすると喝采すべき明るい知らせなのかもしれない、と思うと気持ちはますます暗くなる。 とはいえ、そんな吞気なことを言っていられるのも、あくまで当方は外国にいて、いまのところは直接、精神的にも物理的にも甚大な害は被っていないからだろう――いまのところは。が、暗さの渦中にいる人々は、どんな思いで生きているのか? バリー・ユアグローから届いたこれらの寓話は、そのひとつの実例を伝えてくれる“ (訳者あとがきより) ◯ 作者からのメッセージ 2020年、コロナ・ウィルスがニューヨークで猛威を振るっていたときに私は『ボッティチェリ』を書きました。そしていま、別の疫病のさなかに『松明のあかり』を書きました。今回は全米で猛威を振るっている政治的な疫病です。この本に収めた一連の寓話は、切羽詰まった警鐘であり、助けを求める訴えであり、自分が子供のころに移ってきた国でいま為されているさまざまな酷(むご)いことに対する苦悶の叫びです。日々押し寄せてくる、アメリカのみならず世界中を危険にさらしている暴虐、非道、噓のただなかで生きる、その痛みに満ちた経験を、これらの物語は想像力を通して綴っています。ところどころで暗いユーモアを使ってもいますが、絶望に陥らないため、ただ単に絶叫してしまわないために笑うのです。日本の読者の皆さんに、アメリカにいる私たちが、私たちの多くが、いまだ人間でいること、なんとか人間らしさを保ち、私たちの名において日々為されていることに深い恐怖を覚えていることをわかっていただければと思います。『ボッティチェリ』を素晴らしい本にしてくれたチームが、この『松明のあかり』も素晴らしい本にしてくれたことに感謝します。 バリー・ユアグロー 2025年7月20日 柴田元幸訳 ◯ 目次 松明のあかり ドッキリ 国境 カット! 何か 情報 埃 揺り木馬 光沢 地図帳 ティーカップ のたうつ 彼 ゴヤ 塹壕の日々 気をつけて 飾り戸棚 危険 君は何をした? 墓 逃れる 枕の下に見つかったさまざまな政府のリスト 訳者あとがき 著者プロフィール バリー・ユアグロー (著) 南アフリカ生まれ、10歳のときアメリカへ移住した。 『一人の男が飛行機から飛び降りる』『たちの悪い話』 『ケータイ・ストーリーズ』(いずれも柴田元幸訳、新 潮社刊)など、詩的で白日夢のごとき超短篇で知られ る。ニューヨーク市クイーンズ区ジ ャクソン・ハイツ在住。当地での苛烈なコロナ禍の体 験が、『ボッティチェリ 疫病の時代の寓話』(2020年、 柴田訳で ignition gallery 刊)および『東京ゴースト・ シティ』に活かされている。 柴田元幸 (シバタモトユキ) (訳) 翻訳家・アメリカ文学研究者。1954年東京都生まれ。 ポール・オースター、スティーヴン・ミルハウザー、 スチュアート・ダイベック、スティーヴ・エリクソン、 レベッカ・ブラウン、バリー・ユアグロー、トマス・ ピンチョン、マーク・トウェイン、ジャック・ロンド ンなど翻訳多数。『生半可な學者』で講談社エッセイ賞、 『アメリカン・ナルシス』でサントリー学芸賞、『メイ スン & ディクスン』で日本翻訳文化賞、また2017年に 早稲田大学坪内逍遙大賞を受賞。文芸誌『MONKEY』 (スイッチ・パブリッシング)責任編集。 (版元より)

-

ダンシング・ガールズ マーガレット・アトウッド短編集

¥2,640

SOLD OUT

翻訳 岸本佐知子 発行:白水社 四六判 230ページ 定価 2,400 円+税 2,640 円(税込) ISBN978-4-560-09194-4 発売日 2025年9月26日 『侍女の物語』前夜のアトウッド 世界的作家アトウッドの初期短編集が待望の復刊。キャンパスで繰り広げられる奇妙な追跡劇(「火星から来た男」)、記者が陥る漂流の危機(「旅行記事」)、すれ違いから若い夫婦が深める孤独(「ケツァール」)、悩める医者の卵がある少女に向ける感情(「訓練」)、下宿屋で巻き起こる異文化をめぐる騒ぎ(「ダンシング・ガールズ」)など──アトウッドのぞくぞくするような「巧さ」が詰まった七編を収録。あからさまにではなく、ほんの少しだけ垣間見せるというやり方で、日常に潜む違和や世界の綻びが、複雑と混沌のままに示される。 「ことに「キッチン・ドア」で描かれる、形のない、だがはっきりと肌で感じる破滅の予兆は、のちの『侍女の物語』や〈マッドアダム〉三部作のディストピア世界の前日譚と見ることもでき、世界のあちこちで不穏な狼煙の上がる二〇二五年に読むと、これを訳した当時よりずっと生々しい実感をともなって迫ってくる。およそ五十年前に書かれたにもかかわらず、これらの物語は少しも古びていない、どころか読むたびに「今」の物語として更新されつづける。そのことに何よりも驚きを感じる」(「復刊によせて」より) 著者プロフィール マーガレット・アトウッド (マーガレット アトウッド) (著) 小説、詩、ノンフィクション、批評など多ジャンルで活躍する、現代カナダを代表する作家。1939 年、オタワ生まれ。トロント大学を経て、ラドクリフ・カレッジで文学の修士号を取得。64 年に第一詩集『サークル・ゲーム』を発表、69 年に『食べられる女』で小説デビュー。77 年に初の短編集として『ダンシング・ガールズ』を刊行した。二度のブッカー賞をはじめ、アーサー・C・クラーク賞、フランツ・カフカ賞などの名だたる賞に輝く。日本語訳に『侍女の物語』『昏き目の暗殺者』『キャッツ・アイ』『請願』『マッドアダム』など。 岸本 佐知子 (キシモト サチコ) (訳) 上智大学文学部英文学科卒。翻訳家。訳書にL・ベルリン『掃除婦のための手引き書』、L・デイヴィス『話の終わり』、A・スミス『五月 その他の短篇』、M・ジュライ『いちばんここに似合う人』、G・ソーンダーズ『十二月の十日』、J・ウィンターソン『灯台守の話』、S・ミルハウザー『エドウィン・マルハウス』、N・ベイカー『中二階』、T・ジョーンズ『拳闘士の休息』、S・タン『内なる町から来た話』など。著書に『ねにもつタイプ』(講談社エッセイ賞)『わからない』など。 (版元より)

-

涙の箱|ハン・ガン

¥1,650

SOLD OUT

翻訳 きむふな 発行:評論社 四六判 厚さ8mm 88ページ 定価 1,500 円+税 1,650 円(税込) ISBN978-4-566-02489-2 初版年月日 2025年8月15日 ノーベル文学賞作家ハン・ガンがえがく、大人のための童話 この世で最も美しく、すべての人のこころを濡らすという「純粋な涙」を探して 昔、それほど昔ではない昔、ある村にひとりの子どもが住んでいた。その子には、ほかの子どもとは違う、特別なところがあった。みんながまるで予測も理解もできないところで、子どもは涙を流すのだ。子どもの瞳は吸い込まれるように真っ黒で、いつも水に濡れた丸い石のようにしっとりと濡れていた。雨が降りだす前、やわらかい水気を含んだ風がおでこをなでたり、近所のおばあさんがしわくちゃの手で頬をなでるだけでも、ぽろぽろと澄んだ涙がこぼれ落ちた。 ある日、真っ黒い服を着た男が子どもを訪ねてくる。「私は涙を集める人なんだ」という男は、大きな黒い箱を取り出し、銀の糸で刺繍されたリボンを解くと、大小、かたちも色もさまざまな、宝石のような涙を子どもに見せた。そして、このどれでもない、この世で最も美しい「純粋な涙」を探していると話す。男は子どもがそれを持っているのではないかと言うのだが――。 「過去のトラウマに向き合い、人間の命のもろさを浮き彫りにする強烈な詩的散文」が評価され、2024年にノーベル文学賞を受賞したハン・ガン。本書は童話と銘打ちながらも、深い絶望や痛みを描き、そこを通過して見える光を描くハン・ガンの作品世界を色濃く感じられる作品です。 幸せな出会いが実現し、日本語版の絵はハン・ガン自身、長年ファンだったというjunaidaさんが担当。ハン・ガンが、「読者それぞれのなかにある希望の存在」としてえがいた主人公や、どこともいつとも特定しない本作の世界を美しく描き、物語とわたしたちをつないでくれます。 2008年、韓国で発売され、本国では子どもから大人まで幅広い年齢層に愛されている本作。ハン・ガン作品との出会いにもおすすめの一冊です。 「きみの涙には、むしろもっと多くの色彩が必要じゃないかな。特に強さがね。 怒りや恥ずかしさや汚さも、避けたり恐れたりしない強さ。 ……そうやって、涙にただよう色がさらに複雑になったとき、ある瞬間、きみの涙は 純粋な涙になるだろう。いろんな絵の具を混ぜると黒い色になるけど、 いろんな色彩の光を混ぜると、透明な色になるように」 ―本文より― 涙をめぐる、あたたかな希望のものがたり。 著者プロフィール ハン・ガン (ハンガン) (著) 1970年、韓国・光州生まれ。延世大学国文学科を卒業。1994年、ソウル新聞新春文芸に短編「赤い碇」が当選し、作家デビュー。2005年、『菜食主義者』(クオン)で李箱文学賞を、また同作で2016年にアジア人初の国際ブッカー賞を受賞。2017年、『少年が来る』(クオン)でイタリアのマラパルテ賞、2023年、『別れを告げない』(白水社)でフランスのメディシス賞(外国小説部門)、また同作で2024年、フランスのエミール・ギメ アジア文学賞を受賞。2024年、「過去のトラウマに向き合い、人間の命のもろさを浮き彫りにする強烈な詩的散文」が評価され、ノーベル文学賞を受賞。他に『引き出しに夕方をしまっておいた』『そっと 静かに』(以上クオン)、『ギリシャ語の時間』(晶文社)、『すべての、白いものたちの』(河出書房新社)、『回復する人間』(白水社)などが邦訳されている。 きむ ふな (キムフナ) (訳) 韓国生まれ。韓国の誠信女子大学、同大学院を卒業し、専修大学大学院日本文学科で博士号を取得。日韓の文学作品の紹介と翻訳に携わる。訳書にハン・ガン『菜食主義者』、キム・エラン『どきどき僕の人生』、キム・ヨンス『ワンダーボーイ』、ピョン・ヘヨン『アオイガーデン』、シン・ギョンスク『オルガンのあった場所』(以上クオン)、孔枝泳『愛のあとにくるもの』(幻冬舎)など。共訳書にハン・ガン『引き出しに夕方をしまっておいた』(クオン)など。著書に『在日朝鮮人女性文学論』(作品社)がある。韓国語訳書の津島佑子『笑いオオカミ』にて板雨翻訳賞を受賞。 (版元より)

-

コミック・ヘブンへようこそ|パク・ソリョン

¥2,200

絵 チェ・サンホ 翻訳 渡辺麻土香 発行 晶文社 四六判並製 192頁 定価:2,200円(本体2,000円) 978-4-7949-7447-1 C0097〔2024年11月〕 韓国文学界の新鋭作家が放つ 傑作短編集 本書に登場するのは今日も何事もなく生きていくために奮闘する、私たちの周りの特別でない人たち。24時間営業の地下マンガ喫茶での夜勤中に絶体絶命の危機を経験し(「コミック・ヘブンへようこそ」)、がん患者がかつらを探しに行き(「秋夕目前」)、つらい毎日を送る売れない俳優に奇跡が起こり(「ほとんど永遠に近いレスリー・チャンの全盛期」)、兵役中のボーイフレンドを待つ女性たちが集まったインターネットコミュニティに没頭することもある(「IDはラバーシュー」)。 温かい視線とユーモアを交えながらSF、ホラー、コメディまで、韓国文学界の新鋭作家が放つ傑作短編集。 『ベル・ジャー』『危険なトランスガールのおしゃべりメモワール』が大好評、海外文学シリーズ「I am I am I am」第三弾! 【本文より】 辞めてやる、まじで。昨日今日で思いついたことではないけれど、今回は本気だ。(「コミック・ヘブンへようこそ」) ——————————————– 問題なく使えていたホチキスをいたずらに捨てて新しいものに買い替える感じ。いうなれば、わたしたちはホチキスみたいなものなんだ。そこらの事務用品と同じなんだ。(「自分の場所」) ——————————————– 主演どころか、俳優としてスクリーンに映った時間を一秒あたり米つぶ一つとして換算すると、メン・スニョンの出演時間はどんなにかき集めても、大さじ一杯分になるかどうかというところだが、それでもメン・スニョンは俳優だ。(「ほとんど永遠に近いレスリー・チャンの全盛期」) ——————————————– そんな感じで気持ちよく目が覚めたので、ここが病院だと気づいた時には違和感を覚えました。(「ミニョン」) ——————————————– 「お金はあるんですか?」「お金?」 「ウィッグを買うんでしょ? そのお金はあるんですか?」(「秋夕直前」) ——————————————– 彼を好きになれるかどうかはまだわからない。けれど、彼に、わたしのことを好きになってほしいとは思った。(「恐竜マニア期」) ——————————————– 前日の電話で、ロは“完璧な椅子”を買いたいと言った。(「Love Makes the World Go ’Round」) ——————————————– 彼氏が兵役に行ってる間に彼女が心変わりすることを「ゴムシンを逆さに履く」っていうのだけは知ってたんですけど、兵役中の彼氏がいる女性自体をゴムシンっていうのは知らなくて。これまでは兵役済みの人としか出会わなかったのに、今回はどういうわけか年下と出会ってしまったんですよね。(「IDはラバーシュー」) ——————————————– 家は無理だけど、牛乳なら一本買ってあげる。(「ミルクメイド」) ******************** <「I am I am I am」シリーズ> 物語を読むことで、今まで見過ごされていた声に触れる海外文学選書シリーズ。「手に取りにくい・堅い・難しそう」じゃない、初めて海外文学を手に取る方にもおすすめできるシリーズです。 ******************** ◇パク・ソリョン 1989年、鉄原(チョルォン)で生まれる。2015年「実践文学」新人賞を受賞し、作家デビューを果たす。著書に長編小説『滞空女 屋根の上のモダンガール』(三一書房)、『マルタの仕事』(未邦訳)、『シャーリー・クラブ』(亜紀書房)、『ホルモンがやったの』(未邦訳)など。ハンギョレ文学賞および若い作家賞も受賞している。 ◇渡辺麻土香(わたなべ・まどか) 韓日翻訳者。訳書にキム・ヨンソプ『アンコンタクト 非接触の経済学』(小学館)、ハン・ミファ『韓国の「街の本屋」の生存探究』(クオン)、オリガ・グレベンニク『戦争日記 : 鉛筆1 本で描いたウクライナのある家族の日々』(河出書房新社)、ソン・ウォンピョン『威風堂々キツネの尻尾』(永岡書店)、ペク・ソルフィ、ホン・スミン 『魔法少女はなぜ世界を救えなかったのか?』(晶文社)などがある。 ◇チェ・サンホ 日常の中で出くわす事物を通して抱いた感情を、一編のストーリー、もしくは壮大な物語へと落とし込む作業をしている。 (版元より)

-

夢のなかで責任がはじまる|デルモア・シュワルツ

¥3,190

序文 ルー・リード 翻訳 小澤身和子 発行 河出書房新社 単行本 46変形 ● 308ページ ISBN:978-4-309-20908-1 ● Cコード:0097 発売日:2024.07.22 定価3,190円(本体2,900円) 装幀=クラフト・エヴィング商會(吉田浩美・吉田篤弘) ニューヨークを舞台に、若者たちが抱える焦りと輝きをクールな筆致で捉え、ナボコフがサリンジャーと並べて鋭い才能を讃えた「新時代の代弁者」、待望の本邦初作品集! 「夢のなかで責任がはじまる」という一作の短編により鮮烈な登場を果たすや、ウラジーミル・ナボコフ、T・S・エリオットらにその鋭い才能を絶賛され、20世紀アメリカ文学史上に一条の軌跡を残した伝説的作家デルモア・シュワルツ。 サリンジャー、チーヴァー、フィッツジェラルドの系譜に連なる、若者たちの焦りと輝きをクールな筆致で捉えた「新世代の代弁者」、待望の本邦初作品集。 著者 デルモア・シュワルツ (シュワルツ,デルモア) アメリカの作家・詩人。1913~1966。ナボコフ、エリオットらがその才能を絶賛し、ソール・ベロー、鮎川信夫、ルー・リードなどに影響を与えた。短篇集『夢のなかで責任がはじまる』、詩集『創世記』など。 ルー・リード (リード,L) 1942年ニューヨーク州ブルックリン生まれ。1965年ヴェルヴェット・アンダーグラウンド結成。1972年ソロ活動に入る。2013年没。 小澤 身和子 (オザワ ミワコ) 翻訳者。訳書に『アメリカ死にかけ物語』『サワー・ハート』(以上、河出書房新社)『クイーンズ・ギャンビット』(新潮社)『覚醒せよ、セイレーン』(左右社)『ベル・ジャー』(晶文社)など。 (版元より)

-

コマネチのために|チョ・ナムジュ

¥1,980

翻訳 すんみ 発行 筑摩書房 定価 1,980円(10%税込) ISBN 978-4-480-83222-1 Cコード 0097 刊行日 2025/07/08 判型 四六判 ページ数 240頁 ファンサンボル青年文学賞受賞 『82年生まれ、キム・ジヨン』(日韓累計165万部突破)著者デビュー2作目 伝説の妖精に魂を奪われた少女の夢は、体操の選手になることだった。 思わずエールを送りたくなる、チョ・ナムジュの鮮烈な初期作品。 === コ・マニ一家の住む、ソウルの貧民街の一つであるS洞の再開発が始まる。今は一人でトッポッキとてんぷらを売っている父。近頃の最大の関心事は、再開発の流れに乗ってマンションに入居すること。そして二人の間の一人娘で未婚の36歳、コ・マニは10年間働いた職場をクビになったばかり。幼い頃、マニは、テレビでソウルオリンピックの体操選手の姿を見て魅了される。母は父の反対を押し切ってマニを体操部がある私立小学校に転校させる。しかし、幼い時から体操を続けてきた他の子どもたちとの実力の差を知って呆然とする。ある日、大きな事件を経験したマニは体操を諦める。そして現在のマニは…… === 「彼女はコマネチと言うの。ナディア・コマネチ。体操界における伝説の妖精よ」 院長先生が言った。コマネチに出会えたのは運命のように思えた。院長先生は私の運命論に油を注ぐような一言を付け加えた。 「マニが特別な子に思えたのは、初めて会った時からなの。コ・マ・ニという名前を聞いた時、コマネチを思い出したからよ」(70ページより) (……)十四歳のコマネチはモントリオールオリンピックのヒロインとなった。 院長先生からコマネチの話を聞きながら、私は体が熱くなるのを感じた。顔が火照り、頭がぼうっとし、口からも、目からも、煙が出そうだった。神の祟りにあったり、あるいは恋の病にかかったりしたら、きっとこんな感じになるだろう。私はその瞬間、大げさではなくて本当に、体操に魂を奪われてしまった。どういう精神状態で、家に帰れたのかも思い出せない。布団に入ってからもひたすらコマネチのことを考えていた。(71ページより) === 目次 これもまた、過ぎゆく 残酷な冬 私は新体操がしたいと言った 危うげながらも幸せな時間 高い所へのぼる人たち お尻に押した赤いスタンプ 暗号のようにぽつぽつと ネギを見てやさしく笑う人たち 月夜のステージ あとがき 著者からのメッセージ 訳者あとがき ◯ 著作者プロフィール チョ・ナムジュ 1978年ソウル生まれ。「耳をすませば」で文学トンネ小説賞に入賞。2016年『コマネチのために』でファンサンボル青年文学賞受賞。2017年『82年生まれ、キム・ジヨン』で第41回今日の作家賞を受賞、ミリオンセラーとなる。著書に、『82年生まれ、キム・ジヨン』(斎藤真理子訳、ちくま文庫)、『サハマンション』(斎藤真理子訳)、『私たちが記したもの』(小山内園子、すんみ訳)、『耳をすませば』(小山内園子訳)、『ソヨンドン物語』(古川綾子訳)、いずれも筑摩書房刊。他に『ミカンの味』(矢島暁子訳、朝日新聞出版)がある。 すんみ 早稲田大学文化構想学部卒業。訳書に『私たちのテラスで、終わりを迎えようとする世界に乾杯』(チョン・セラン、早川書房)『ディア・マイ・シスター』(チェ・ジニョン、亜紀書房)、『敬愛の心』(キム・グミ、晶文社)、『5番レーン』(ウン・ソホル他、鈴木出版)など、小山内園子との共訳書に『私たちにはことばが必要だ』(イ・ミンギョン、タバブックス)などがある。 (版元より)

-

自分ひとりの部屋|ヴァージニア・ウルフ

¥1,320

翻訳 片山亜紀 平凡社ライブラリー 831 発行 平凡社 出版年月 2015/08 ISBN 9784582768312 Cコード・NDCコード 0398 NDC 934.7 判型・ページ数 B6変 272ページ 定価 1,320円(本体1,200円+税) 「女性が小説を書こうと思うなら、お金と自分ひとりの部屋を持たねばならない」。 大英博物館の本棚にはない、ものを書きたかった/書こうとした女性たちの歴史を熱く静かに紡ぐ名随想、新訳登場。 (版元より)

-

Summer Reading 2025

¥1,210

SOLD OUT

LOST GIRLS BOOKS 07 発行 LOST GIRLS BOOKS 新書サイズ、36ページ 定価 1210円(税込) デザイン 多屋澄礼 執筆 片桐楽弥/かとうさおり/竹内かなこ(TROPE)/多屋澄礼/富沢櫻子/福富優樹/真舘晴子/山崎まどか/READING IS MY THERAPY/bookbuyingnerd(大松智也) 毎年、NINE STORIESと仲間たちが制作している夏読書のジン。 今年は10人のメンバーでサマーリーディングにぴったりなおすすめ本、積読本、日記、コラムをお送りします。 挑戦してみたかった短編小説の掲載もあります。日本ではほぼ知られていない、スー・カウフマンという作家の60年代の作品で日本初翻訳となります。夏のきらめきや、一瞬で変わりゆく心、儚さを閉じ込めた瑞々しく美しい作品です。 ◯ NINE STORIES 色彩、記憶、物語をテーマにNINE STORIESとしてものづくりの活動をスタートする。 活動名の由来は、たくさんの物語を作っていきたいという思いを込めて。 映画とのタイアップや選書など、ジャンルを超えて自身のアンテナに引っ掛かったものを提案している。大阪在住。 (版元より)

-

文学カウンセリング入門|チン・ウニョン/キム・ギョンヒ

¥2,420

SOLD OUT

翻訳 吉川凪 発行 黒鳥社 A5判 228ページ 価格 2,200 円+税 2,420 円(税込) ISBN978-4-910801-03-2 発売日 2025年8月4日 「読むこと」と「書くこと」が、こんなにも静かに人を癒やす。 ―文学が“カウンセリング”になるという、新しい読書のかたち― 韓国で出版された本書『文学カウンセリング入門』は、詩や文学作品を通じて、自分自身の心の模様を読み解き、癒し、育むための方法を丁寧に示した1冊です。 韓国相談大学院大学での詩人チン・ウニョンとギム・ギョンヒの講義や論文などをもとに構成された本書は、理論編(第1部、第2部)では、文学の癒しの力とその背景にある哲学・教育思想を豊富に紹介。実践編(第3部)では、シンボルスカ、メアリー・オリヴァーらの詩を用いた実践的な12のレッスンを通して、読む・書くことで自己理解と癒しを深める手法を紹介しています。 書き写しやリライトを通じて、自らの気持ちに寄り添い、誰かと分かち合う力を育てるカリキュラム。医療・教育・福祉関係者はもちろん、自分を見つめたいすべての人へ。 著者プロフィール チン・ウニョン (チン・ウニョン) (著) 梨花女子大学および同大学院で西洋哲学を専攻し、博士号を取得。韓国相談大学院大学教授を経て現在は朝鮮大学文芸創作学科教授。2000年に季刊誌『文学と社会』に作品を発表して詩人としての活動を始め、これまでに大山文学賞、現代文学賞など多数の文学賞を受賞している。詩集としては、2022年にベストセラーとなった『私は古い街のようにあなたを愛し』のほか、『7つの単語でできた辞書』『盗んでいく歌』など。 キム・ギョンヒ (キム・ギョンヒ) (著) 梨花女子大学校哲学科および同大学院を卒業し、博士号を取得。韓国相談大学院大学教授。文学と哲学を通じて心の癒しや自己理解を促進する「文学カウンセリング」「哲学カウンセリング」を講義している。主な著作に『徳の帰還─東西洋の徳の歴史:東洋篇』、訳書に『荘子、霊魂の変化のための哲学』。 吉川凪 (ヨシカワ ナギ) (訳) 韓国の延世大学語学堂、仁荷大学国文科博士課程に留学。文学博士。著書に『京城のダダ、東京のダダ』、訳書に、朴景利『土地』、金英夏『殺人者の記憶法』、チョン・ソヨン『となりのヨンヒさん』、申庚林詩選集など。 (版元より)

-

ヘリオガバルス|ジャン・ジュネ

¥3,850

翻訳 宇野邦一/鈴木創士 発行 河出書房新社 単行本 46変形 ● 192ページ ISBN:978-4-309-20926-5 ● Cコード:0097 発売日:2025.05.27 定価3,850円(本体3,500円) カバー装画 横山雄 ブックデザイン 大倉真一郎 あらゆる侵犯を繰り返す若きローマ皇帝が追い求めた、美しき愛のかたち―― ジュネが最も輝ける時代に書かれた幻の戯曲。80年の時を経て発見された文学史的事件。 著者 ジャン・ジュネ (ジュネ,J) 1910-86年。孤児として育ち、42年獄中で書いた『花のノートルダム』で注目される。『泥棒日記』『葬儀』などを執筆後、60年代以降は黒人解放運動、パレスチナなどに関わり『恋する虜』に結実させる。 宇野 邦一 (ウノ クニイチ) 1948年生まれ。哲学者・フランス文学者。立教大学名誉教授。著書に『土方巽──衰弱体の思想』『ドゥルーズ 流動の哲学』など。訳書に、アルトー『タラウマラ』、ジュネ『薔薇の奇跡』など。 鈴木 創士 (スズキ ソウシ) 1954年生まれ。著書に『アントナン・アルトーの帰還』『中島らも烈伝』『魔法使いの弟子』。訳書に『神の裁きと訣別するため』(共訳)『狂人の二つの体制』(共訳)『歓待の書』『ロデーズからの手紙』。 (版元より)

-

クィア|ウィリアム・S・バロウズ

¥1,100

翻訳 山形浩生/柳下毅一郎 河出書房新社 文庫版 208ページ ISBN:978-4-309-46813-6 Cコード:0197 発売日:2025.04.08 定価1,100円(本体1,000円) 麻薬中毒者リーは「触れあい」を求めて近づいた青年アラートンとともに南米へと旅に出る……笑いにまみれた孤独と喪失感、デビュー直後に執筆されながら長らく封印されてきた告白的純愛小説。 著者 ウィリアム・S・バロウズ (バロウズ,W・S) 1914年、米国ミズーリ州生まれ。作家。53年、麻薬中毒者を描いた『ジャンキー』でデビュー。『裸のランチ』は世界的な反響を呼び、ビートニク文学の代表作となる。著書に『ソフトマシーン』『ノヴァ急報』他。 (版元より)

-

オン・ザ・ロード|ジャック・ケルアック

¥1,155

SOLD OUT

翻訳 青山南 発行 河出書房新社 文庫版 528ページ ISBN:978-4-309-46334-6 ● Cコード:0197 発売日:2010.06.08 定価1,155円(本体1,050円) 安住に否を突きつけ、自由を夢見て、終わらない旅に向かう若者たち。 ビート・ジェネレーションの誕生を告げ、その後のあらゆる文化に決定的な影響を与えつづけた不滅の青春の書が半世紀ぶりの新訳で甦る。 著者 ジャック・ケルアック (ケルアック,J) 1922年マサチューセッツ生まれ。大学中退後、アメリカ大陸を縦横無尽に車で移動する旅を始める。著書に不滅の青春のバイブル『オン・ザ・ロード』や、『地下街の人びと』など。 青山 南 (アオヤマ ミナミ) 翻訳家、エッセイスト。絵本の翻訳に「たのしいホッキーファミリー」、『アベコベさん』、『アボカド・ベイビー』、『ラストリゾート』、『こどものなかま』など。小説の翻訳に『オン・ザ・ロード』など多数ある。 (版元より)

-

ベル・ジャー|シルヴィア・プラス

¥2,750

翻訳 小澤身和子 発行 晶文社 四六判 388ページ 定価 2,500 円+税 2,750 円(税込) ISBN978-4-7949-7435-8 発売日 2024年7月25日 わたしはぜんぶ覚えている。あの痛みも、暗闇も――。 ピュリツァ―賞受賞の天才詩人が書き残した伝説的長編小説、20年ぶりの新訳。 優秀な大学生のエスター・グリーンウッドはニューヨークのファッション誌でのインターンを勝ち取ったとき、夢がついに叶うと信じて喜んだ。しかし、退屈なパーティー、偽善的に感じられる恋人、空虚なだけのニューヨークでの生活に違和感を覚え、世界が支離滅裂なものに感じられる。そして、とあることをきっかけに精神のバランスが徐々に崩れていく。 世の中は欺瞞だらけだと感じる人、かつてそう思ったことがある人たちに刺さりつづける、英米だけで430万部を売り上げた世界的ベストセラー、待望の新訳。 海外文学シリーズ「I am I am I am」、第一弾! 著者プロフィール シルヴィア・プラス(著) 1932-1963年。ボストン生まれ。詩人、作家。8歳から詩を、9歳から物語を書き始め、10代から作品が雑誌に掲載される。1955年にスミス・カレッジを卒業後、フルブライト奨学金でケンブリッジ大学へ留学。1960年に詩集『The Colossus』を出版。1963年、唯一の長編小説である『ベル・ジャー』を別名のもと出版。同年、自ら命を絶つ。1982年『The Collected Poems』でピュリツァー賞を受賞。 本書『ベル・ジャー』は英米だけで430万部を売り上げた世界的ベストセラーであり、現在も多くの読者の心を掴んでいる。 小澤身和子 (オザワミワコ) (訳) 東京大学大学院人文社会系研究科修士号取得、博士課程満期修了。ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン修士号取得。「クーリエ・ジャポン」の編集者を経て翻訳家に。訳書にリン・エンライト『これからのヴァギナの話をしよう』、ウォルター・テヴィス『クイーンズ・ギャンビット』、カルメン・マリア・マチャド『イン・ザ・ドリームハウス』、デボラ・レヴィ『ホットミルク』、ニナ・マグロクリン『覚醒せよ、セイレーン』など。 (版元より)

-

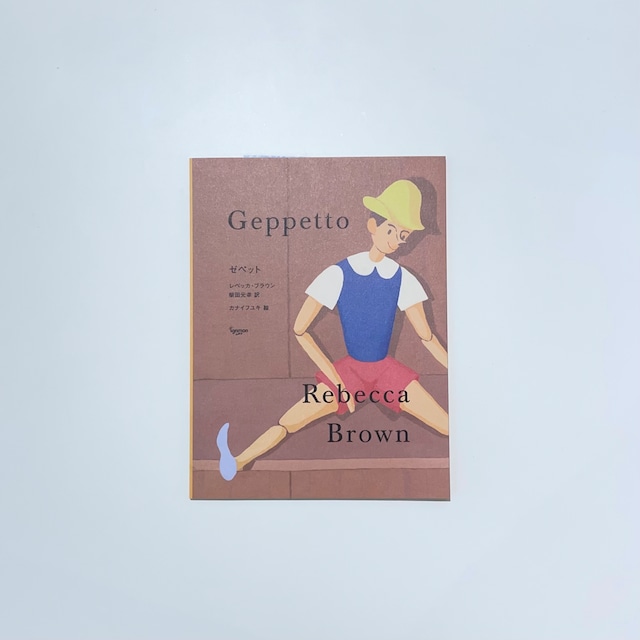

●訳者サイン本 ゼペット|レベッカ・ブラウン/訳・柴田元幸

¥1,760

翻訳者柴田元幸さんのサイン入り 翻訳 柴田元幸 発行 ignition gallery 絵:カナイフユキ 装幀:横山雄(BOOTLEG) 判型:w148×h196mm 並製本+両雁だれ ページ数:28ページ カラー 本体価格:1,600円+税 発行:ignition gallery 発行所:twililight 刊行日:2022年9月20日 レベッカ・ブラウンが夢見なおした『ピノキオ』です。 不器用で、弱く、失敗して負けていく人、周縁化されていく人のために、そういう人たちが孤独ではないんだと思えるように描いているカナイフユキと、レベッカ・ブラウンによる、「祈り」にも似た絵本が誕生しました。 以下、柴田元幸さんより。 レベッカ・ブラウンの「ゼペット」(“Geppetto”)は、2018年に刊行されたNot Heaven, Somewhere Else: A Cycle of Stories(『天国ではなく、どこか別の場所 物語集』、Tarpaulin Sky Press刊、邦訳なし)に収められている。この物語集には、「三匹の子ぶた」を踏まえた“Pigs”、「赤ずきんちゃん」を踏まえた“To Grandmother’s House”をはじめ、ヘンゼルとグレーテル、ハンプティ・ダンプティなど、さまざまな伝統的物語やキャラクターがレベッカ流に語りなおされた物語が並んでいる。語り直しの切り口は作品によってさまざまで、単一のメッセージに還元できない、豊かな「サイクル」が出来上がっている。100ページに満たない小著だが、怒りと希望をシンプルな文章で発信しつづけるレズビアン作家レベッカ・ブラウンの神髄が伝わってくる。 「ゼペット」は厳しさと優しさが並存していて、中でもとりわけ味わい深い。 柴田元幸 (版元より)