-

演出をさがして 映画の勉強会|濱口竜介/三宅唱/三浦哲哉

¥2,860

発行:フィルムアート社 四六判 定価 2,600 円+税 2,860 円(税込) ISBN978-4-8459-2500-1 発売日 2025年12月12日 現代日本映画を牽引する映画監督・濱口竜介と三宅唱、そして同時代を並走してきた映画研究者・三浦哲哉の3人による「映画の勉強会」が発足! 映画の「演出」とは何か? ロベール・ブレッソン、ビクトル・エリセ、トニー・スコット、侯孝賢── 巨匠たちの作品の「演出」に焦点を当て、 つかまえようとしては逃げていく、目には見えない「演出」のありかを探す。 見れば見るほど発見があり、考えれば考えるほど面白い「演出」の魅力に迫る、 映画の演出をめぐる、終わりなき学びのドキュメント。 画面に映る映像になぜ心が動かされるのでしょうか。 そこに張り巡らされている「演出」とは、いったいどういうものなのでしょうか。 本書は、映画監督の濱口竜介と三宅唱、映画研究者の三浦哲哉という気心の知れた3人が集い、2018年より続けてきた映画の演出についての勉強会の「第1集」です。 3人がそれぞれ手にした地図とアイテムを持ち寄り、共に旅に出る、映画の演出をめぐる冒険の書です。 映画から受け取った驚きや喜び、問い、そして戸惑いを、共有する。 3人の勉強会だからこそ見つけられる(ひとりでは見つけられなかったかもしれない)発見がある。 見つける人と見逃す人が交代していきながら、その発見をバトンにしてリレーしていく。 そんな「映画の勉強会」の面白さ、興奮、熱気を存分にお楽しみ下さい。 【言及される主な作品】 ロベール・ブレッソン『ブローニュの森の貴婦人たち』『ジャンヌ・ダルク裁判』『やさしい女』『ラルジャン』 ビクトル・エリセ『マルメロの陽光』『エル・スール』『ミツバチのささやき』 トニー・スコット『ハンガー』『ザ・ファン』『エネミー・オブ・アメリカ』『デジャヴ』『アンストッパブル』 侯孝賢『ミレニアム・マンボ』『百年恋歌』『童年往事 時の流れ』『悲情城市』 * 濱口竜介『ドライブ・マイ・カー』 三宅唱『ケイコ 目を澄ませて』 ──映画を勉強するということは、いったいなんなのでしょうかね? (版元より)

-

カメラの前で演じること 映画「ハッピーアワー」テキスト集成

¥2,750

SOLD OUT

著者:濱口竜介・野原位・高橋知由 装幀:奥野正次郎(pororoca) 定価:本体2500円+税 四六判/並製/308ページ 2015年12月25日 第一刷発行 いま世界から注目される映画作家・濱口竜介。映画とともに生きるとはいかなることなのか、カメラの性質と演技の本質を根源から問い直し、ワークショップや本読みを経て、これこそが演じることだと思わせる瞬間を引き出す。その驚くべき映画の方法が最新作「ハッピーアワー」の成立過程を通じて解きあかされる! 4万字超の圧倒的な書き下ろし演出論に加え、「ハッピーアワー」シナリオ+サブテキストを完全収録!【2刷】 カメラの前に立つ者は皆、本人が思う以上のことを為す。カメラの前で為したあなたの振る舞いが、これから日々、この世界の価値を支える、もしくは貶める。大げさに感じるだろうか。そう感じるひとのためにこの文章はある。(濱口竜介 はじめにより) (左右社商品ページより)

-

●サイン本 子どもたちによろしく|長崎訓子

¥3,080

特典ステッカーつき 発行 rn press A5変形(横)/144ページ/オールカラー 表紙ブラックメタル箔 上製本 定価:2800円+税 ISBN:978-4910422251 本書は、雑誌「Pooka」(Gakken)で2003年にスタートした「こども」が登場する映画だけを取り上げた偏愛映画コラムで、「Pooka」休刊に伴い、「飛ぶ教室」(光村図書出版)に連載ごと移籍し、スタートから23年間経ったいまでも継続中です。 本書では連載に書き下ろしを加え、70作品のイラストと、長崎訓子さんらしい鋭い視点のコラム(6万字以上)で構成されています。観たことがある映画も、そうでない映画も、「こういう見方があったのか!」と、「映画を(もう一度)観たくなる」一冊になっています。 この本は、かわいい絵本ではありません。 子どもは社会を映す鏡です。 時には戦争下で、時には貧困で、歯を食いしばって親を恨み、仲間たちと悪さをする子どもたち。映画のなかの子どもたちの眼差しを描いています。 ◯ 子どもを扱った作品をいろいろと見ていると、「いらない子ども」というテーマが少なからずあることに気がつきます。経緯のほどはさまざまですが「私(僕)はいらない子どもなの?」という問いかけとともに、たとえ酷い仕打ちにあっていても、子どもたちはみんな「必要な自分になりたい」という強い思いをもつのです。 (本文「クジラの島の少女」より) オフェリアがこれから生まれてくる弟に「大事な弟、私の話を聞いて」と話しかけます。母親のお腹にそっと顔を寄せながら「外の世界は平和じゃないわ」「悲しいことが多い日々だけど」と言うシーン。子どもが子どもにそんなことを伝えないといけない状況ってなんだろう。そして、オフェリアは「一緒にがんばろうね」とは言わず「せめてママを苦しませないで」と、どこまでも母親を気遣います。子どもは何も選べない。自分の親も生まれてくる場所も。どこかの遠い国のファンタジーではない物語だと思いました。 (本文「パンズ・ラビリンス」より) 著者 長崎訓子 Kuniko Nagasaki 1970年 東京生まれ。イラストレーター。女子美術大学 デザイン・工芸学科ヴィジュアルデザイン専攻教授。多摩美術大学染織デザイン科卒業。書籍の装画や挿絵、絵本、漫画、映画に関するエッセイなど多方面で活動中。主な装画の仕事として『金持ち父さん 貧乏父さん』『武士道シックスティーン』『億男』など。作品集に『長崎訓子の刺繍本』『DAYDREAM NATION』『There’s many dog shit in your house.』(ともに絶版)『COLLAGES』(ハモニカブックス)。漫画の作品集に『Ebony and Irony 短編文学漫画集』『MARBLE RAMBLE 名作文学漫画集』(第19回文化庁メディア芸術祭マンガ部門審査委員会推薦作品)(パイインターナショナル)『Catnappers 猫文学漫画集』(ナナロク社)。飛ぶ教室(光村図書)にて偏愛映画コラム『子どもたちによろしく+』執筆中。 (版元より)

-

キノ・ライカで歌う|品品

¥1,650

発行:品品堂 写真:輪佳・品品・原瀬浩紀・アダチヨウスケ B6変型判(170mm×130mm) 124P ソフトカバー 発売 2025年11月 フィンランド・カルッキラ。アキ・カウリスマキが仲間たちと作った映画館『キノ・ライカ』に、日本のミュージシャンとして初めて歌いに行く。 カルッキラからヘルシンキへ歌と映画の旅。 (版元より)

-

映画の感傷 山崎まどか映画エッセイ集|山崎まどか

¥2,420

発行 DU BOOKS ISBN 9784866470962 発売年月 2019年10月 版型 四六判 ページ数 312 製本 上製 装画 リアン・シャプトン ブックデザイン 川畑あずさ スクリーンに映し出された、心が痛くなる瞬間、 小さな物や、恋人たちの視線。 まどかさんの灯す道標のもと、幾人もの女の子が、輝かしい躓きを知ります。 傷つく未来を予感しながら、文化と恋に落ちるのです。――山戸結希(映画監督) 待望の映画エッセイ集。 2011年からの女子映画大賞もコンプリート! 目次 はじめに 鑑賞のスーベニール 1 映画の彼女とわたしたちの傷あと はじめてのルノワール―『ピクニック』 どうしようもない私たちの物語―『タイニー・ファニチャー』 不器用な女子を祝福する「ハ」―『フランシス・ハ』 レディ・バードのきらめく傷あと―『レディ・バード』 アメリカのコメディエンヌたちの最前線―『ブライズメイズ 史上最悪のウエディングプラン』 勝ち組女子のその後―『バチェロレッテ あの子が結婚するなんて!』 コメディのロマンティック・ヒーロー、エイミー・シューマー―『アイ・フィール・プリティ 人生最高のハプニング』 ガールズ・ワールドの共通言語―『ビューティフル・デイズ』 17歳をめぐる名作たち―『17歳』 愛らしいアマチュアリズムが胸を締めつける―『ゴッド・ヘルプ・ザ・ガール』 少女たちが貪る甘美な悪夢―『ネオン・デーモン』 今を生きる私たちに贈る彼女のストーリー―『コレット』 ラス・フォン・トリアーが大嫌い―『メランコリア』 少女の普遍を描いたダークなおとぎ話―『イノセント・ガーデン』 いつか、その夢から覚めたとき―『ガール・オン・ザ・トレイン』 20世紀の女たちへ―『20センチュリー・ウーマン』 男のいない女たちの世界―『The Beguiled /ビガイルド 欲望のめざめ』 まるっきり山岸凉子のマンガみたい―『ブラック・スワン』 光が差す方向に、少女たちは走る―『裸足の季節』 彼女と、彼女に見捨てられた町の物語―『さよなら、退屈なレオニー』 2 映画はファッションと街で見る タータン・チェックのプリーツ・スカートよ永遠に―『クルーレス』 アメリカ女子大生ファッション・クロニクル いま、最もオシャレな映画監督は誰? 「コッポラ二世」、実はロマン派―『チャールズ・スワン三世の頭ン中』 映画人からファッションを学ぶ 純白であるほど罪が深い、ホワイト・スーツの美学 ファッションから浮かび上がる 60年代南部の女性たち―『ヘルプ~心がつなぐストーリー~』 アルモドバル監督が描く憧れの女優たち―『抱擁のかけら』 オスカー・アイザックが着ていたコート―『アメリカン・ドリーマー』 ファッション・ショーのために見る映画 ブログによって広がる「ささやかだけど豊かな小宇宙」―『ジュリー&ジュリア』 イースト・ヴィレッジでエリナ・リグビーを探す―『ラブストーリーズ コナーの涙』『ラブストーリーズ エリナーの愛情』 映画愛に溢れたニューヨークのファンタジー―『マイ・ファニー・レディ』 映画の中に残されたブルックリンの奇跡―『スモーク』 ニューヨークと自然史博物館とデヴィッド・ボウイ―『ワンダーストラック』 丸の内と若尾文子が輝いていた時代のコメディ―『最高殊勲夫人』 東京女子が素敵な映画 3 思春期というアメリカ映画の神話 ジョン・ヒューズならどうする?―『すてきな片想い』 思春期前夜のスランバー・パーティ―『アメリカン・スリープオーバー』 今をときめくコメディアンたちがみんなで過ごした、あの夏―『ウェット・ホット・アメリカン・サマー』 永遠の少女と大人になってしまう少年の悲しみ―『モールス』 新たな青春映画のスタンダード―『きっと、星のせいじゃない。』 ねえ、暗闇の中にいる君 映画の中のティーンエイジャーのお部屋 正統派ビーチ映画としての『スプリング・ブレイカーズ』―『スプリング・ブレイカーズ』 ジョン・ヒューズの「1958年の夏休み」 奇妙な救世主、カットニス・エバンディーン―『ハンガー・ゲーム FINAL:レボリューション』 スモールタウンのアメリカ的なイノセンス―『マンチェスター・バイ・ザ・シー』 フィクションとノンフィクションの境目―『アメリカン・アニマルズ』 ループする思春期―『ヤングアダルト』 大人になれない世代のための、新しい青春映画―『ヤング・アダルト・ニューヨーク』 4 未熟なロマンス、大人のロマンス ハッピー・エンドのために~ロマンティック・コメディ映画における12のルール 恋のゲーム、神様のゲーム―『夏の夜は三たび微笑む』 拝啓 ティモシー・シャラメ様 まなざしだけがふたりをつなぎとめる―『ポルト』 メイク・ミー・ブルー―『ムーンライト』 バリー・ジェンキンスの恋人たち―『ビール・ストリートの恋人たち』 ウィーン・パリ・東京 九年間のディスタンス―『ビフォア・サンセット』 まだそこから先がある―『ビフォア・ミッドナイト』 ルカ・グァダニーノの「ゴダールならどうする?」―『胸騒ぎのシチリア』 大人になりきれない、今時の大人の恋愛―『おとなの恋は、まわり道』 名画座日記 my favorites 私のニューヨーク映画ベストテン 私の好きな2010年代ロマンティック・コメディ The Women 私たちのための、新しいマリリン・モンロー 永遠の反逆少女、ウィノナ・ライダー キルスティン・ダンストだけが起こせる奇跡 ジェシカ・チャステインの体現するアンチ・ヒーローな女性像 アニエス・ヴァルダを愛さずにはいられない 女子映画大賞 (版元より)

-

映画『ジュンについて』について

¥500

発行 nine minutes A5、16ページ 映画『ジュンについて』のパンフレット。 頭木弘樹による映画への寄稿文のほか、田野隆太郎監督へのインタビュー、夏葉社代表・島田潤一郎による「好きな映画」をテーマにした書き下ろしエッセイを掲載。

-

あなたがいたから 45の独立書店をめぐる旅|相田冬二

¥1,980

SOLD OUT

発行:Bleu et Rose 定価:1980円(本体1800円) 刊行日:2025年11月1日 ページ数:154ページ 判型:B6版 デザイン:戸塚泰雄(nu) 装画:箕輪麻紀子 編集:森田真規 当店、本の栞も掲載されております。 ◯ 2024年11月、映画パンフレットに寄稿した作品評101篇を収録した評論集『あなたがいるから』をはじめての自費出版で刊行した相田冬二が、同書を扱っている全国の独立書店を訪れ、そこで感じたことを主観的に綴った独立書店エッセイ。 これまで独立書店に縁のなかった著者が感じた、その世界とは──。 (版元より)

-

つぎの民話 〈映像以前の光〉への旅|松井至

¥3,080

発行:信陽堂 四六変形判 縦193mm 横123mm 336ページ 仮フランス装 定価 2,800 円+税 3,080 円(税込) ISBN978-4-910387-12-3 初版年月日 2025年10月7日 かつて焚き火を囲んで民話が語られたように 映像がその光となって〈つぎの民話〉が生まれる。 傑作ドキュメンタリー映画『私だけ聴こえる』で知られざる〈コーダ= CODA〉の世界を描き、驚きと共に世界に迎えられた松井至監督による、初めての著書。 映像を〈見る〉〈見られる〉という関係から解き放ち、その場にあらわれるものを〈共視〉することでひらかれるドキュメンタリーの新しい可能性。 ……石巻、いわき、奈良、京都、朝日町、西会津、前橋…… 日本各地を旅し、人に出会い、撮影を続ける日々の中で、〈映像とは何か〉〈映像に何ができるのか〉を探究し続けた、二年間の旅を綴る、体験的映像論。 本書で制作過程が描かれた、松井監督の映画7作品の鑑賞リンクがついています。 映像と共にお読みください。 コーダ:デフ(ろう者)を親に持つ聴者の子どもたち。(CODA=Children of Deaf Adults) ◯ …… たった十五分の映像をここの人たちが何度も上映する理由を、ようやくわかりつつあった。 わたしとあなたを言葉やフィクションで括らない方法が、名前のないものを名前のないまま共に見る方法がここには必要だった。震災を語ることが社会的意義と強く結びついて公共化する地域で暮らし、語ることに違和感を覚えながらもいつのまにか言語化を強いられ、消耗し、ある日、なにひとつ見ることも聞くこともしなくなった自分に気が付く。 そこに映像は発生する。 他者が映し出される。 誰かの環世界に触れて、思い出す。 震災以前を思い出す。自分なのかもわからない自分以前を思い出す。 そうやってひとりでは決して思い出せなかった記憶を受け入れる。 「私という生きものはこの地上をこんなふうに生きた」と。 (エピローグ「想起するまなざし」より) ◯ 版元より 2022年、一本のドキュメンタリー映画が公開され、全国およそ40館で上映されるヒットとなりました。『私だけ聴こえる』、「コーダ」=デフ(ろう者)の親のもとに育った聴者の子どもたちの世界を鮮やかに描いた作品です。 本書はその松井至監督による、初めての著作となります。 松井監督の作品の中で、人々はごく自然にふるまい、言葉を紡ぎます。そのさまはまるで「そこにカメラがない」かのようです。 映像を〈撮る〉〈撮られる〉という関係から解き放つとき、そこにある何かを「共に見る」という〈場〉が生まれる、映像はそれを記録している、ということなのかもしれません。 本書は松井氏が、石巻、いわき、奈良、京都、朝日町、西会津、前橋……日本各地を旅し、人に出会い、映像制作の時間を共に過ごす中で生まれた、映像の、ドキュメンタリーの可能性を探る思索と実践の記録です。 取材対象と記録者の関係性、世界中にモニターが氾濫しているいま映像に何ができるのか、映像の地産地消、地域との関わり……そして、 「途絶えたかに思えた民話は、いまも自分たちの身体から湧き出している。 私たちがいま生きていること自体が、未来から見れば民話になる」 という直感へ。 本書で制作の過程が描かれた松井監督の映画7作品の鑑賞リンクが付いています。 『つぎの民話』を、映像と共にぜひお読みください。 (本書はWEBサイト「信陽堂編集室」に「人に潜る」として2年間にわたり連載されました。書籍化にあたり、大幅に加筆、修正を施されています) ◯ 目次 握手 |プロローグ 家は生きていく |石巻 近くて遠い海へ |いわき ゆびわのはなし |御所 いのちの被膜 |京都 〈つぎの民話〉へ|ウガンダ――朝日町 田んぼに還る |西会津 光を読む |映画『私だけ聴こえる』 うたうかなた |前橋 想起するまなざし|エピローグ 著者プロフィール 松井 至 (マツイ イタル) (著) 1984年生まれ。映像作家。 人と世界と映像の関係を模索している。 2021年、耳の聴こえない親を持つ、聴こえる子どもたちが音のない世界と聴こえる世界のあいだで居場所を探す映画『私だけ聴こえる』を発表、海外の映画祭や全国四十館のミニシアターで上映され反響を呼んだ。令和四年度文化庁映画賞文化記録映画大賞受賞。無名の人たちが知られざる物語を語る映像祭〈ドキュメメント〉を主催。現在は「地域で撮り、地域で観る」映像制作ユニット〈つぎの民話〉を展開している。 https://www.itarumatsui.com/ (版元より)

-

ユリイカ2025年7月号 特集=成瀬巳喜男

¥1,980

-『めし』『浮雲』『流れる』…生誕一二〇年- 発行 青土社 定価 1,980円(本体1,800円) 発売日 2025年6月26日 ISBN978-4-7917-0463-7 表紙・目次・扉=北岡誠吾 表紙写真=朝日新聞社/一九六一年六月二八日、東京・世田谷区成城町の自宅で 生誕120年 成瀬巳喜男は日本映画を戦前から戦後に橋渡しした作家である。それは松竹からP.C.L.、そして東宝と渡り歩いた職人的なキャリアによるものではなく、あるいは起用された俳優たちの輝かしいばかりの顔ぶれによるものでもない、いわばそれぞれの点と成瀬巳喜男の距離がつなぎとめるもののありかたである。成瀬巳喜男を観ることが映画の現在地にとっていかに喫緊の課題であるのか、生誕120年を機に振り返ってみるに如くはない。批評による誌上レトロスペクティブ。 ◯ 特集*成瀬巳喜男――『めし』『浮雲』『流れる』…生誕一二〇年 ❖対談採録 静かな人 / 岡田茉莉子 蓮實重彦 ❖成瀬巳喜男再見 成瀬巳喜男のスタイルの発展とその核――実験性・日常性・職人気質を中心に / スザンネ・シェアマン 禁じられたショット――成瀬巳喜男との隔てられた距離 / 筒井武文 『浮雲』をなかったことにせずに、いかにして成瀬巳喜男を語るか――港のシーンにおける奇妙なデクパージュと俯瞰のイメージをめぐるささやかな考察 / 大久保清朗 成瀬巳喜男と一九六〇年代――クロースアップとメロドラマ女優 / 北村匡平 ❖映画の交情 肉体の軋――成瀬巳喜男監督『山の音』(一九五四年)における戦後的なるもの / 紙屋牧子 映画のからだと語り――『あらくれ』試論 / 木下千花 別れる映画、出会う映画――成瀬巳喜男と千葉泰樹 / 鷲谷花 ふくらまない男たちと、湿った記憶のあいだで――成瀬巳喜男作品を「誤読」する / 久保豊 戦前の成瀬巳喜男と構築された女性観客 / 内山翔太 ❖邂逅と試論 成瀬巳喜男と水木洋子 / 荒木裕子 記録映画『成瀬巳喜男 記憶の現場』 / 石田朝也 ❖技芸としての映画 軟調のコントラスト――成瀬巳喜男と陰翳の美学 / 宮尾大輔 成瀬巳喜男の初期トーキーの音楽を聴く / 柴田康太郎 お妻の視線――映画『桃中軒雲右衛門』(一九三六年)試論 / 羽鳥隆英 ひとすじの道といろいろなもの――成瀬巳喜男の芸道物 / 藤田奈比古 ❖外部に向かって 安二郎と巳喜男の車掌さんたち / マチュー・カペル 成瀬巳喜男の「日本的なもの」 / 具慧原 P.C.L.映画時代の成瀬巳喜男 / 佐藤利明 無の空間のきらめき――成瀬巳喜男と吉田喜重 / 高部遼 ❖来るべき成瀬巳喜男 成瀬巳喜男主要監督作品解題 / 川原琉暉 ❖忘れられぬ人々*45 故旧哀傷・林義郎・林章 / 中村稔 ❖詩 帰る / 雪柳あうこ ❖今月の作品 鈴野蜜夏・三好由美子・ながさきふみ・梅津郁子・牧村裕 / 選=井坂洋子 ❖われ発見せり ストリップ研究者は語ることができるか / 泉沙織 (版元より)

-

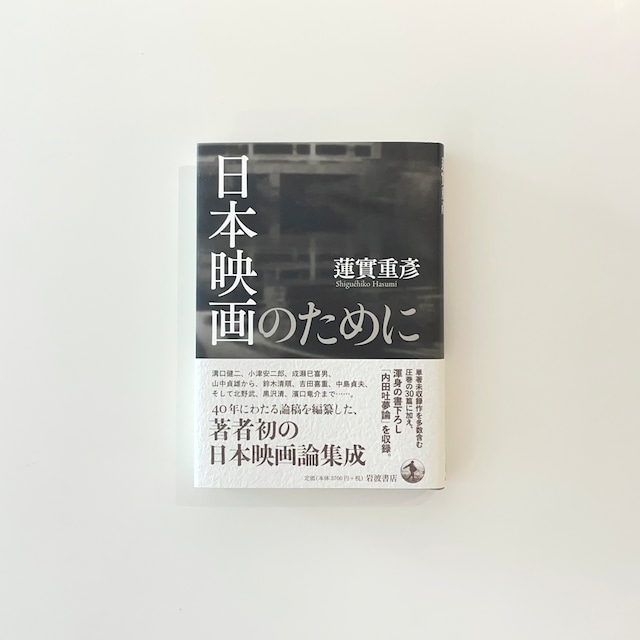

日本映画のために|蓮實重彥

¥4,070

発行:岩波書店 A5判 448ページ 定価 3,700 円+税 4,070 円(税込) ISBN978-4-00-061715-4 初版年月日 2025年9月17日 溝口健二、小津安二郎、成瀬巳喜男、山中貞雄から、鈴木清順、吉田喜重、中島貞夫、そして北野武、黒沢清、濱口竜介まで……。四〇年にわたる論稿を編纂した、著者初の日本映画論集成。単著未収録作を多数含む圧巻の三〇篇に加え、書下ろしの「内田吐夢論」、三宅唱との対談、小田香・小森はるかとの鼎談を収める。 目次 「日本映画」のために――序文に代えて Ⅰ 内田吐夢論――またはその画面を彩る慎ましい顕在性をめぐって 翳りゆく時間のなかで――溝口健二『近松物語』論 言葉の力――溝口健二『残菊物語』論 山中貞雄論 まだ十五歳でしかない彼女の伏し目がちなクローズアップの途方もない美しさについて ――山中貞雄『河内山宗俊』論 「例外」の例外的な擁護――小津安二郎『東京物語』論 二〇〇五年の成瀬巳喜男 寡黙なるものの雄弁――戦後の成瀬巳喜男 Ⅱ 鈴木清順または季節の不在 『悪太郎』讃 神代辰巳を擁護する 影とフィクション ――吉田喜重論 『人間の約束』『嵐が丘』『鏡の女たち』をめぐって 祈りと懇願――澤井信一郎論 京都は、なぜ、「犯罪都市」たりそびれたか ――中島貞夫『893愚連隊』から深作欣二『仁義なき戦い』まで 『893愚連隊』、『狂った野獣』――とりわけ推奨したい二本の活劇 ひたむきに釣瓶を握る女の有無をいわせぬ美しさについて ――中島貞夫『多十郎殉愛記』論 Ⅲ 大震災で映画と出会った男――プロデューサー城戸四郎 「撮影所システム」の消長と「新しさ」の系譜Ⅰ 黒澤明の八月十五日 「撮影所システム」の消長と「新しさ」の系譜Ⅱ そこに大地震がやってきた ――溝口、山中、そして京都ヌーヴェルヴァーグ 「撮影所システム」の消長と「新しさ」の系譜Ⅲ 一九六〇年、誰が映画を恐れていたか Ⅳ 北野武、または「神出鬼没」の孤児 空間の悲劇――黒沢清『クリーピー 偽りの隣人』論 聡子の変貌に世界は救われる――黒沢清『スパイの妻』論 沈黙から銃声へ――黒沢清『Cloud クラウド』論 選ぶことの苛酷さについて――濱口竜介『寝ても覚めても』論 Ⅴ 突き詰めた「清順美学」 喜重さんは「驚かせる」ことが得意な方だった 翳りと艶めかしさと 小川紳介の乾いた「殺気」について アルコールランプの揺らめく炎とともに――追悼 山根貞男 青山真治をみだりに追悼せずにおくために 対談 悦ばしき映画――三宅唱・蓮實重彥 鼎談 “生きている現在”を撮る――小田香・小森はるか・蓮實重彥 初出一覧 ◯ 著者プロフィール 蓮實重彥(はすみ・しげひこ) 1936年東京都生まれ.フランス文学者,映画批評家,文芸批評家,小説家.東京大学文学部仏文学科卒業.65年パリ大学にて博士号を取得.東京大学教授を経て,同大学第26代総長.78年に『反=日本語論』で読売文学賞,89年に『凡庸な芸術家の肖像――マクシム・デュ・カン論』で芸術選奨文部大臣賞,2016年に『伯爵夫人』で三島由紀夫賞を受賞.1999年にはフランス芸術文化勲章コマンドゥールを受章する.著書に,『フーコー・ドゥルーズ・デリダ』『夏目漱石論』『映画の神話学』『表層批評宣言』『監督 小津安二郎』『知性のために――新しい思考とそのかたち』『映画狂人』シリーズ『「ボヴァリー夫人」論』『ショットとは何か』『ジョン・フォード論』『映画夜話』など多数.

-

半分、生きた|豊田利晃

¥1,980

SOLD OUT

発行 HeHe 装丁:大橋修(thumb M) 装画:奈良美智 定価:1800円(税別) 判型: B6判/ソフトカバー/136ページ 発行日:2019年9月 ISBN978-4-908062-28-5 C0074 1998年に映画『ポルノスター』で監督デビューを果たして以来、『青い春』『空中庭園』『ナイン・ソウルズ』『モンスターズクラブ』『I’M FLASH !』、そして『泣き虫しょったんの奇跡』など、数多くの映画を生み出し、映画界はもちろんのこと、多くの俳優にも影響を与えてきた豊田利晃。 今年の春、父親の形見として手元にあった拳銃が、銃刀法違反容疑をかけられた事件は記憶に新しいと思います。この事件に際し、無罪・釈放についてほとんどのマスコミが公表せず、豊田自身はその返答として、準備期間ひと月半、撮影3日間で、短編映画『狼煙が呼ぶ』を製作しました。 2019年の今年50歳を迎え、これまでの半生を振り返った本書は、映画作品の製作についてのみならず、その時間の中で出会い、別れ、深く関わってきた人々との物語が、赤裸々に真っ直ぐな言葉で綴られた、未来に向けた声明文ともいうべき内容となりました。 ゆかりのある俳優やミュージシャンが、各章に作品にまつわる絵を寄せてくれた豪華な内容に加え、美術家の奈良美智が描き下ろしたカバーで、力強く、無二の佇まいの一冊となりました。 カバー=奈良美智 挿画=豊田光、ヤマジカズヒデ、阪本順治、千原ジュニア、アンチェイン梶、松田龍平、マメ山田、鈴木杏、角田光代、中村達也、瑛太、東出昌大、照井利幸、渋川清彦、浅野忠信、飯田団紅(切腹ピストルズ)[掲載順] 豊田利晃 Toshiaki Toyoda 1969年大阪府生まれ。1991年、阪本順治監督『王手』の脚本家として映画界に登場。その後、阪本順治監督『ビリケン』(1996年)の脚本を手掛けた他、演劇舞台や劇画の原作なども手掛ける。1998年、千原浩史(千原ジュニア)主演『ポルノスター』で監督デビュー。その年の日本映画監督協会新人賞、みちのく国際ミステリー映画祭’99年新人監督奨励賞を受賞する。2001年に初のドキュメンタリー映画『アンチェイン』を監督。2002年には人気漫画家・松本大洋の原作『青い春』(主演:松田龍平)を映画化し、大ヒットを記録。ドイツのニッポン・コネクション映画祭で観客賞を受賞。2003年『ナイン・ソウルズ』、2005年、直木賞作家角田光代の原作『空中庭園』(主演:小泉今日子)を監督。2006年には、アテネ国際映画祭で全作品レトロスペクティブ上映されるなど、国内のみならず世界各国から高い評価を受ける。また、中村達也、勝井祐二、照井利幸と音楽ユニット「TWIN TAIL」を結成。ライジング・サン・ロック・フェスティバル他、現在も活動中。2009年に中村達也主演『蘇りの血』を、2011年に瑛太を主演に『モンスターズクラブ』、2012年には藤原竜也、松田龍平が主演する『I’M FLASH!』を監督。2013年、ニューヨークで行われた日本映画祭JAPAN CUTSで世界を魅了する業績を残した監督へ贈られるCUT ABOVE AWARDを受賞。2014年には東出昌大主演『クローズ EXPLODE』を監督。2015~16年舞台『怪獣の教え』を演出。2018年『泣き虫しょったんの奇跡』(主演:松田龍平)、2019年短編映画『狼煙が呼ぶ』を監督。ドキュメンタリー映画『プラネティスト』が2020年公開。www.imaginationtoyoda.com (版元より)

-

ドキュメンタリーで知るせかい|宇多丸/伴野智

¥3,080

発行 リトルモア 装画:西村ツチカ ブックデザイン:大島依提亜(カバー、帯、表紙、本扉) 仕様 四六判 並製 / 432ページ / 420g 発行日 2025年08月20日 ISBN / Cコード 978-4-89815-589-9 / C0036 定価 3,080 円(本体 2,800 円+税) ライムスター宇多丸の映画本、 今回のテーマは「ドキュメンタリー」! 世界の時事に強くなれる ドキュメンタリー作品31本を語り尽くす! ガザの虐殺、クルド人弾圧、SDGsの現実、中国の急成長と葛藤、難民増加…… 目にし、耳にしながらも、「情報」として聞き流してしまいがちな日々のニュース。 優れたドキュメンタリーには、それらのニュースを立体的な「生身の声」として実感させる力がある。 他人事だと思っていた社会問題が、身近な、血の通った「自分事」に思えてくる。 「知る義務」がある。すでに我々は「当事者」だ。 - - - 宇多丸── こんな短時間で、こんな濃密な、こんな深い衝撃を受けられるメディアは、やはりドキュメンタリー以外にないんじゃないか… 伴野── 地獄のような所でも、多くの人々が懸命に生きている。そんな人間の姿を見つめながら「生きる意味」を考えることは、自分の生き方を見つける大きなヒントになると思います。 (それぞれ本文より) - - - ■各分野のエキスパートによる寄稿も! ・阿古智子〈発展する中国〉 ・岡真理〈パレスチナ/イスラエル問題〉 ・荻上チキ〈難民〉 ・勝又郁子〈クルド人とクルディスタン〉 ・宮永健太郎〈環境問題〉 知る・見る・考えることへの一歩を踏み出すために。 日ごろドキュメンタリーを観ない人にこそ読んでほしい。 現代人必修の書、誕生です! - - - 本書で紹介する作品は、すべて「アジアンドキュメンタリーズ」で配信中。 1本から、すぐ観られる! ドキュメンタリー映画専門の動画配信サービス 「アジアンドキュメンタリーズ」 https://asiandocs.co.jp/ - - - [著者プロフィール] ● 宇多丸(RHYMESTER) うたまる(ライムスター) ラッパー/ラジオパーソナリティ 1969年東京都生まれ。89年にヒップホップ・グループ「RHYMESTER」を結成。以来、トップアーティストとして活躍を続けている。また、2007年にTBSラジオで『ライムスター宇多丸のウィークエンドシャッフル』が始まると、09年に「ギャラクシー賞」ラジオ部門DJパーソナリティ賞を受賞。現在、『アフター6ジャンクション2』でメインパーソナリティを務める。映画に造詣が深く、担当ラジオ番組での真摯で丹念な映画評には定評があり、書籍化もされている。『森田芳光全映画』では映画プロデューサー・三沢和子と共に編著を務めた。25年には映画文化の発展に貢献した人に贈られる「淀川長治賞」を受賞。幼少期よりドキュメンタリー映画にもふれ、有楽町よみうりホールでの母親との鑑賞も思い出。 https://www.rhymester.jp ● 伴野智 ばんの・さとる 株式会社アジアンドキュメンタリーズ 代表取締役社長 兼 編集責任者 1973年大阪府生まれ。立命館大学在学中より映画制作を始め、卒業後はケーブルテレビ局、映像制作会社に勤務した。2018年8月にドキュメンタリー映画専門の動画配信サービス「アジアンドキュメンタリーズ」を立ち上げて以来、ドキュメンタリー映画のキュレーターとして、独自の視点で社会問題に鋭く斬り込む作品を日本に配信。ドキュメンタリー作家としては、「ギャラクシー賞」「映文連アワード」グランプリなどの受賞実績がある。 (版元より)

-

ジョナス・メカス論集 映像詩人の全貌

¥2,200

ドキュメンタリー叢書 編集 若林良/吉田悠樹彦/金子遊 発行 2020/11/10 サイズ 四六判 商品コード 9784906960125 映画作家ジョナス・メカスの全貌がわかる論集。詩人・吉増剛造と映画監督・井上春生がメカスの根源的な芸術のあり方について語った対談をはじめ、交流録やエッセイ、ジョナス・メカス論、作品解説+著書解題などを収録する。 【目次】 コメンタリー 幸せな人生からの拾遺集 ジョナス・メカス 訳 井戸沼紀美 対話 ジョナス・メカス、魂の波動、根源の歌 吉増剛造 × 井上春生 ジョナス・メカスを語る 証言と交流録・エッセイ ジョナス・メカスのこと パリ / 再び、メカスのこと パリ / メカスとの再会 東京 飯村隆彦 記憶の中のジョナス・メカス 飯村昭子 Lãvas vãkaras!(こんばんは) 正津 勉 メカスさんの初来日、初めての展覧会、初めての版画とカタログ制作 綿貫不二夫 インタビュー 草書体の映画 原 將人 メカスさんの沖縄 木下哲夫 インタビュー メカスと沖縄と僕 髙嶺 剛 ニューヨーク、天使の詩 金子 遊 アタシがジョナス・メカスだった夏 『ファクトリーの時代』そして『ロスト・ロスト・ロスト』 石原 海 ジョナス・メカス論 ジョナス・メカス、あるいは記憶・リズム・身体 村山匡一郎 「映画国」のエヴァンゲリスト 一九六〇~九〇年代のメカス受容から 越後谷卓司 湖畔のメトロポリス ソローによるメカス 金子 遊 映画の詩、母語の詩、詩の境域 菊井崇史 フローズン・サムネイル・フレームズ 空間へと圧縮された時間 佐々木友輔 ジョナス・メカスとヴィルジニー・マーシャン ダンスと映像、そして大野一雄 吉田悠樹彦 ジョナス・メカスとグレゴリー・マルコプロス 楽園、あるいは永遠 齊藤路蘭 ジョナス・メカスはどこにいたのか マイケル・キャスパー『私はそこにいた』との応答をめぐって 井戸沼紀美 井上二郎 作品解説+著書解題 井戸沼紀美 井上二郎 金子 遊 川野太郎 菊井崇史 柴垣萌子 吉田悠樹彦 若林 良 あとがき 執筆者・編者略歴 (版元より)

-

●サイン本 あなたがいるから 2025 edition|相田冬二

¥3,960

SOLD OUT

golden green 発行 Bleu et Rose 全368頁 増補改訂版 2025年8月29日発行 増補改定版にあたり追加された10作 思い立っても凶日(野本梢) 新米記者トロッ子 私がやらねば誰がやる!(小林啓一) オアシス(岩屋拓郎) はたらく細胞(武内英樹) ナマズのいた夏(中川究矢) 彼方の家族(川崎たろう、坂内映介) 親友かよ(アッター・ヘムワティー) 8番出口(川村元気) Dear Stranger/ディア・ストレンジャー(真利子哲也) ライフ・イズ・ビューティフル・オッケー(石田忍道) ◯ 2024年11月30日、相田冬二(Bleu et Rose)は書籍『あなたがいるから』を発刊いたしました。 これは、1999年から2024年までに相田が劇場用パンフレットに寄稿した作品評101篇を収録したものです。全4章構成で、368頁。映画と歩んできた四半世紀をこの一冊に託します。 劇場用パンフレットは、相田が最も大切にしている媒体です。基本的に、映画をご覧になった方しか入手できず、また公開が終わるとほぼ入手できなくなる公式の冊子。映画館で販売され、映画のスーべニール(お土産)と呼んでいいこの存在に、こどもの頃から憧れてきました。パンフにレビウを執筆できることは、相田の誇りであり、毎回、その時点で持てる力をすべて投入してきたつもりです。 いま読むと至らない文章もありますが、それらを排除することはせず、ただ公開順に並べました。筆致には、変わった点と変わらない点いずれもがあります。そこも愉しんでいただければ幸いです。 永くお世話になっており心から信頼する編集者、森田真規さんに編集をお願いしました。この本は森田さんのプロデュース作品と言ってもよいと思います。また、森田さんと一緒に『なnD』というジンを10年以上にわたって作っておられるデザイナーの戸塚泰雄さんにデザインを手がけていただきました。さらに戸塚さんを通して、イラストレーターの箕輪麻紀子さんに表紙のイラストレーションを描いていただくことができました。一流のプロフェッショナル3人がコラボレートしたこの本は、わたしが個人的に「欲しいもの」として出来上がりました。本としての新しさ、みずみずしさ、豊潤さ、すべてがあるとおもいます。 ぜひ、あなたの許に置いてほしい。 ○ 相田さんの文章を読んで立ちどまることができた。自分でも感じていなかったことを、相田さんの想像力が代弁してくれる、整理してくれる。しかも美しく。 僕が走り続けた「線」から「点」を見出してくれる。相田さんにしかキャッチできないものがある。その優しく厳しいまなざしに、いつも救われています。 井浦新(俳優) 相田冬二はいつだって映画の語るエモーションの核心を捉え、みずからの言葉によって再現しようとする。分析的でありながら詩的でもあるその言葉遣いに、わたしはいつも驚嘆してきた。それはもはやもうひとつの“創作”なのではないかと思う。しかしそれもまた批評のひとつのかたちなのだ! 塩田明彦(映画監督) 一体、映画批評家って、いやさ批評家って何人いるんだ?という百鬼夜行の世界で、なるべく清楚でありたいというアティテュードに満ちた相田スタイル。 雑味や汚濁を持たず気骨が伝わる外柔内剛。 菊地成孔(音楽家、文筆家) 『天然コケッコー』の作品評を久々に読んだ。多少の照れと同時に薄っすら鳥肌が立った。たぶん、それは僕ら作り手たちの無意識を言葉にしてくれているからなのだと思う。 そよの魔法は解けたかもしれないけど、相田さんの文章は映画に魔法をかけてくれているような気がします。久々に『天然コケッコー』が観たくなりました。 山下敦弘(映画監督) 相田冬二さんに綴られた映画は幸福だ。 解像度が高く、それでいて眼差しはとびきり優しい。 映画に散りばめられている宝探しをしているかのよう。 観て、見つめ、愛でて、発見し、手放す。 まるで、映画たちの卒業文集。 読みながら、その映画の記憶が交錯し、胸が詰まった。 小橋めぐみ(女優、文筆家) 映画をつくるとき、わたしたちは考えて、考えて、考えて、最後は頭を真っ白にして夢中で撮る。 その無意識から生まれたシーンに、その映画の本質が描かれていたりする。 相田さんの文章はいつもその無意識を、つくり手のわたしたちに意識させる。 わたしたちは相田さんの視点から、心の奥底で本当に描きたかったことの正体を知る。 川村元気(映画プロデューサー、映画監督、小説家) 相田冬二の文章はいつも恐ろしく鋭い。 尖ったきっ先が問答無用に作品の本質に分け入り、たちまち映画そのものを探り当てる。 その手口はまるでよくできたB級犯罪映画のようだ。 そんな彼の手に掛かった多様な作品が並ぶこの書物は、ひとつの現代映画史と言っていいだろう。 黒沢清(映画監督) ○ 構成と収録作品 まえがき *1 黄泉がえり アナーキー・イン・じゃぱんすけ ほとけ トーキョー×エロティカ 黄泉がえり 着信アリ 犬と歩けば チロリとタムラ たまもの カナリア イン・ザ・プール 好きだ、 ストロベリーショートケイクス 魂萌え! キサラギ アヒルと鴨のコインロッカー 転校生〜さよなら あなた 天然コケッコー ジャーマン+雨 全然大丈夫 マイ・ブルーベリー・ナイツ ジャージの二人 トウキョウソナタ レボリューショナリー・ロード/燃え尽きるまで アイ・カム・ウィズ・ザ・レイン わたし出すわ スノープリンス 禁じられた恋のメロディ 半分の月がのぼる空 ブロンド少女は過激に美しく *2 生きてるものはいないのか ゴモラ 孤独な惑星 生きてるものはいないのか さめざめ ル・アーヴルの靴みがき それでも、愛してる ぼっちゃん だいじょうぶ3組 箱入り息子の恋 HOMESICK 潔く柔く きよくやわく ジ、エクストリーム、スキヤキ 神様のカルテ2 友だちと歩こう 東京戯曲 こっぱみじん 神さまの言うとおり 人の望みの喜びよ 極道大戦争 レヴェナント:蘇えりし者 ヒメアノ~ル マネーモンスター ふきげんな過去 ひと夏のファンタジア 白い帽子の女 何者 いたくても いたくても イノセント15 ハクソー・リッジ いつまた、君と ~何日君再来~ 祈りの幕が下りる時 欲望の翼 *3 バーニング 羊の木 去年の冬、きみと別れ ニワトリ★スター 名前 きみの鳥はうたえる 愛しのアイリーン 教誨師 台北暮色 バーニング 劇場版 慶州 ヒョンとユニ 泣くな赤鬼 劇場版ファイナルファンタジーXIV 光のお父さん 蜜蜂と遠雷 あなたを、想う。 ひとよ ラストレター 影裏 水曜日が消えた あなたの顔 ステップ チィファの手紙 窮鼠はチーズの夢を見る モルエラニの霧の中 *4 四月になれば彼女は 海辺の金魚 サマーフィルムにのって 彼女はひとり 麻希のいる世界 イントロダクション 青春の殺人者 女神の継承 百花 夜を越える旅 あなたの微笑み チーム・ジンバブエのソムリエたち 日の丸〜寺山修司40年目の挑発〜 ひとりぼっちじゃない リボルバー・リリー 台風クラブ まなみ100% めためた すべて、至るところにある 四月になれば彼女は あとがき (版元より)

-

『ドライブ・マイ・カー』論|佐藤元状/冨塚亮平

¥2,420

発行 慶應義塾大学出版会 四六判/並製/256頁 初版年月日:2023/04/12 ISBN:978-4-7664-2881-0(4-7664-2881-1) Cコード:C3074 定価 2,420円(本体 2,200円) 世界はなぜ『ドライブ・マイ・カー』に熱狂したのか? アカデミー賞国際長編映画賞、カンヌ国際映画祭脚本賞、全米批評家協会賞4冠などに輝いた濱口竜介監督の『ドライブ・マイ・カー』。世界を席巻した本作について、アメリカ、日本、香港、台湾、韓国の研究者が徹底分析。 『ドライブ・マイ・カー』はなぜ世界的な評価を得ることができたのか。 アメリカ、日本、香港、台湾、韓国の研究者が論考を寄せた国際シンポジウムDrive My Car : A Symposium on Hamaguchi’s Cross-Media Vehicleの内容に加え、西崎智子氏(広島フィルム・コミッション)、文化庁参事官(芸術文化担当)、そして濱口竜介監督への特別インタビューを追加収録。 目次 はじめに(佐藤元状) 『ドライブ・マイ・カー』のせいで気が狂いそうだ(D・A・ミラー) 『ドライブ・マイ・カー』を斜めから読む(斉藤綾子) インタビュー① 『ドライブ・マイ・カー』と広島(西﨑智子氏) バザンへの回帰──『ドライブ・マイ・カー』における「ワーニャ伯父さん」(ロバート・チェン) 越境する赤いサーブ──濱口竜介の『ドライブ・マイ・カー』論(ファン・ギュンミン) 『ドライブ・マイ・カー』、あるいは悲しみと過ぎ去った世界について(メアリー・ウォン) インタビュー② 『ドライブ・マイ・カー』と映画振興事業(文化庁参事官[芸術文化担当]) 他者の声を聴け──『ドライブ・マイ・カー』における他者性の構築と受容(藤城孝輔) 世界の循環と生の反復──映画『ドライブ・マイ・カー』における水の主題系と音を伴う回転のモチーフ(伊藤弘了) アダプテーションの終わりに向かって──濱口竜介の『寝ても覚めても』と『ドライブ・マイ・カー』における翻訳の始まり(佐藤元状) 見つめることと触れること──『ドライブ・マイ・カー』における抱擁(冨塚亮平) インタビュー③論考への応答(濱口竜介監督) おわりに(冨塚亮平) (版元より)

-

映画夜話|蓮實重彦

¥2,750

発行:リトルモア 四六判 340ページ 定価 2,500 円+税 2,750 円(税込) ISBN978-4-89815-610-0 発売日 2025年5月28日 「映画館」という神聖な空間で語られる扇情的な映画論。 世界に誇る例外的な名画座=シネマヴェーラ渋谷で 約20年にわたり登壇してきた 20の大人気トークイベントを収録。 今すぐ映画館に駆けつけたくなる、甘く危険な語りの数々。 「ことによると、 人びとを映画館に向かわせるには、 悪意を秘めた何ごとかの方が 遙かに有意義であるかもしれません。 だとするなら、いかなる悪意とも 深く戯れる覚悟があると、 ここで秘かに告白しておきます。」 ─ 序文より ロバート・アルドリッチ、ドン・シーゲル、ジョン・フォード、ダグラス・サーク、吉田喜重、加藤泰、フィルム・ノワール、B級映画……。 トーク関連特集上映の詳細なデータ、あらすじも収録。 往年のファンはもちろん、“蓮實入門”としても最高の1冊。 〈 映画ファン垂涎、ゲストとのトークも収録! 〉 大九明子(映画監督)、久保田智子(兵庫県姫路市教育長/元TBSアナウンサー)、瀬川昌久(ジャズ評論家)、岡田茉莉子(俳優) 倍賞美津子(俳優)、鈴木則文(映画監督) / 聞き手・山根貞男(映画評論家) 内藤由美子(シネマヴェーラ渋谷支配人) 著者プロフィール 蓮實 重彦 (ハスミ シゲヒコ) (著) 1936年東京生まれ。東京大学文学部フランス文学科卒業。1965年パリ大学にて博士号取得。東京大学教養学部教授を経て、1997年から2001年まで東京大学総長をつとめる。文芸批評、映画批評、小説など執筆活動は多岐にわたる。1978年、『反=日本語論』で読売文学賞、89年、『凡庸な芸術家の肖像 マクシム・デュ・カン論』で芸術選奨文部大臣賞、2016年、『伯爵夫人』で三島由紀夫賞を受賞。1999年にはフランス芸術文化勲章コマンドールを受章する。映画雑誌「リュミエール」創刊編集長。著書は他に『反=日本語論』、『フーコー・ドゥルーズ・デリダ』、『表層批評宣言』、『映像の詩学』、『シネマの記憶装置』、『映画の神話学』、『映画 誘惑のエクリチュール』、『監督 小津安二郎』(同書の仏訳はフランス映画批評家連盟文芸賞を受賞)、『ハリウッド映画史講義』、『映画狂人』シリーズ、『「ボヴァリー夫人」論』、『ショットとは何か』3部作、『ジョン・フォード論』、共著に『映画千夜一夜』(淀川長治、山田宏一)、『誰が映画を畏れているか』(山根貞男)、『映画長話』(黒沢清、青山真治)など多数。 (版元より)

-

夢のかなたの街 Cities Beyond Fictions|川﨑大助

¥1,980

inch magazine Paperback Books 01 発行:inch media A5変形判 縦184mm 横106mm 厚さ18mm 232ページ 並製 価格 1,800 円+税 1,980 円(税込) ISBN978-4-9914192-0-1 初版年月日 2025年5月25日 ニューヨーク/ロンドン/ロサンゼルス/サンフランシスコ/ボストン/ホノルル/ユジノサハリンスク/大阪/東京・渋谷と下北沢 90年代に国内外のインディー音楽シーンをつないだ雑誌『米国音楽』を創刊、のち都市型文芸誌『インザシティ』(BEAMS)にかかわった作家が出会った、12篇の“街と人”についての回想録。 ・ソフィア・コッポラが描いた渋谷の交差点とアメリカの凋落(映画『ロスト・イン・トランスレーション』) ・カタカナ語“シティ・ボーイ”の誕生と片岡義男が描くハワイ語「チャイ・チャイ・ブー」 ・雑誌『i-D JAPAN』の創刊とソ連末期の潜入取材、そして日本のバブル崩壊後 ・下北沢とフィッシュマンズ、ライブハウス〈スリッツ〉があったころ ・MCA(ビースティ・ボーイズ)たちインディーズ・ミュージシャンらとニューヨーク・911テロ など、渋谷系を筆頭に日本と世界のカルチャー・シーンが今よりも密接だった1990年代~ゼロ年代を中心とした、あるインディペンデント・カルチャー雑誌の編集者で作家の回想録。 東西冷戦の終焉、グランジ・ブーム~以降の米国ではインディー・ポップ/ロック、ヒップホップやターンテーブリズムといった多様な音楽が隆盛。かたや日本では渋谷系を筆頭に独自に世界と交流した人々がいた。90年代にインディペンデント雑誌『米国音楽』を創刊した作家・川﨑大助さんの90年代~ゼロ年代を中心とした、ネットで絶対に検索できない話が満載の、街と人との回想録です。 目次 はじめに 1 孤立して迷子になって、そして都市で友を得る 東京/二〇〇〇年代渋谷 2 変わりゆく街、変わらぬ赤い豆 ロンドン/一九七七年 そして折々の 3 ワイルド・ウェストと、海までの距離 大阪とその深南部/七〇年代末から八〇年代 4 彼が書いた島、僕のレンタカー ホノルル/九〇年代とそれ以降 5 湾岸の異界と、川の向こうで羅針盤を得る ボストン/一九九六年 6 ある夏の夜、連邦の最終度数にて ユジノサハリンスク/一九九一年 7 ゴッド・ブレス・ユー、と二度繰り返して サンフランシスコ・ベイエリア1/九〇年代とそれ以降 8 魔法の絨毯で、ミレニアルの夜明けまでは サンフランシスコ・ベイエリア2/九〇年代とそれ以降 9 夢の果ての乱れた磁場の、青っぽい闇のなか ロサンゼルス/九〇年代 10 持ちつ持たれつで、日本と出会い直す 日本各地/九〇年代からゼロ年代 11 ふたたびの混沌が、首輪のない者の街に 下北沢/九〇年代から今日まで 12 ささいなことで、空にも夢を。大波のあとですら ニューヨーク/二〇〇一年を中心に あとがき 著者プロフィール 川﨑 大助 (カワサキ ダイスケ) (著) 作家。『ロッキング・オン』『週刊文春』などでライターを経て、1993年『米国音楽』を創刊。2010年からBEAMS発行の文芸誌『IN THE CITY』に参加。『素浪人刑事 東京のふたつの城』(早川書房)、『教養としてのパンク・ロック』(光文社新書)、フィッシュマンズ評伝『僕と魚のブルーズ 評伝フィッシュマンズ』(イースト・プレス)など。 (版元より)

-

1994-2024 ミルクマン斎藤レトロスペクティブ 京阪神エルマガジン社の映画評論集

¥3,200

SOLD OUT

発行 京阪神エルマガジン社 発売日:2025/05/28 仕様 四六版 600ページ ISBN/JAN:9784874357583 2024年1月に逝去した映画評家・ミルクマン斉藤。 その活動のスタートは、1994年『Meets Regional』への寄稿だった。以降、30年に及ぶ『Meets』『SAVVY』『月刊誌 Lmagazine』をはじめとする、京阪神エルマガジン社の媒体で執筆した膨大な量の原稿を書籍化。 ミルクマン斉藤と深いかかわりを持つ執筆陣によるコラムも収録。90 年代以降の、映画文化の貴重な記録集。 (版元より)

-

映画じゃないんだから、うまくいかなくても大丈夫。|ジェーン・スー/高橋芳朗

¥814

発行:ポプラ社 文庫判 287ページ 定価 740円+税 CコードC0195 発売日 2025年4月9日 「正解のない人生」を私たちは生きている。 恋愛・結婚、キャリア、年齢―― ラブコメ映画を通して女性の生き方を語る! *本書は『新しい出会いなんて期待できないんだから、誰かの恋観てリハビリするしかない』を改題し、新たな対談を加えて、文庫化したものです 「枠からはみだして、自分の人生を手に入れる」 「自分のフィールドで自分の正義をまっとうする」 「愛を知ることは、痛みを知ることでもある」 ――ラブコメ映画をこよなく愛するふたりが、 おすすめの映画を語るなかで、人生で大切なものが見えてくる! 「明日もがんばろう」と前向きな気持ちになる対談集。 巻末にラブコメ映画カタログを掲載。 ◎ 目次 1章 可能性は無限大!夢を叶えるガールズパワー 2章 人の数だけ愛のかたちは存在するのよ 3章 恋のハードルは超えるためだけに存在する 4章 傷つきたくない!心が鉄壁になった女に捧ぐ…… 5章 やっぱり観ておきたい!長年愛され続ける王道作品 6章 働きすぎて疲れた私に、王子様プリーズ! 7章 終わった恋が忘れられないあなたへの処方箋 8章 身勝手な男どもよ、思い知れ! 9章 いろいろあった大人の女は恋をするにも一苦労 10章 確実にロマンスに浸かりたい、そんなときこそザ・スタンダード 11章 いくつになっても恋に落ちる気力体力を見習いたい 12章 私が“ワタシ”を見つけたら、人生ガラッと変わるはず 文庫版特別収録 「ひとりの良さ」と「他者と生きること」について 『シングル・イン・ソウル』 (版元より)

-

LOCEKT 第7号 CINEMA ISSUE

¥2,200

SOLD OUT

発行 EDIT BY BODY 発売 2025年4月10日 2,200部 2,200円(本体2,000円+税) 編集発行人|内田洋介(編集・文・写真) デザイナー|大谷友之祐(Yunosuke) 印刷|藤原印刷 独立系旅雑誌『LOCKET』第7号は映画館特集です! コデックス装が復活&リソグラフポスター付き! 荒野はきっとここにある──明滅する世界を彷徨うように映画館を旅しました。インドでもっとも豪華な映画館から、建築の巨匠ゆかりの映画館へ。写真家はルーマニアで美しい瞬間を瞳に焼きつけ、ウクライナで爆発音に耳をすませます。 石川直樹、奥山大史、佐々木美佳、済東鉄腸、上川周作、フー・ティエンユー、児玉浩宜、塚田ゆうたなど豪華面々も登場。今号もオフセット印刷は長野県松本市の藤原印刷による「心刷」です。第3号以来のコデックス装がカムバック。創刊10周年を記念してリソグラフポスターも投げ込みます。 真っ当でいてオルタナティブなインディペンデントマガジンが、いまここから荒野へいざないます。 ◉インド/ピンクシティに見る夢(土田 凌*表紙撮影) ◉インド/ル・コルビュジエが見た夢 ◉ルーマニア/おとぎの国のヴィクトリア(塩川雄也) ◉ジョージア/この国で、この部屋で、この映画で ◉トルコ/瞬きのアナトリア ◉ウクライナ/映画館が閉ざされた街で(児玉浩宜) ◉ボリウッドの東で喜怒哀楽(佐々木美佳) ◉追憶の映画館(アイザワディーン) ◉精神の荒野はどこにある(済東鉄腸) ◉ある男、映画館にて(上川周作) ◉ようこそようこそ映画館へ(jig theater、金星シネマ) ◉まちがいさがし 映画館篇(町田ヒロチカ) ◉隣の国の映画館(フー・ティエンユー) ◉ロケットペンダントの中には #1 ◉旅を書く(鈴木優香、中道智大、石川直樹) ◉背骨の旅人 #7(奥山大史) ◉いまではないいつか #3 ハワイ ◉雑誌発、ZINE経由、漫画行(塚田ゆうた) ◉創刊10周年記念投げ込みリソグラフポスター(Yunosuke) (版元より)

-

寝ても覚めても 増補新版|柴崎友香

¥814

SOLD OUT

発行:河出書房新社 文庫判 344ページ 定価 740円+税 ISBN978-4-309-41618-2 初版年月日 2018年6月6日

-

没後20年 作家主義 相米慎二 アジアが見た、その映像世界

¥1,500

発行 A PEOPLE 48ページ B5判型 目次 はじめに アジアが見た、その映像世界~中国 (北京晩報人文週刊編集者、文化記者 孫小寧/「人民日報海外版」日本月刊総編集長 蔣豊) 監督論。/樋口尚文(映画評論家、映画監督) 榎望(脚本家) 町田博(撮影) 相米チルドレン1 福本淳(撮影) 作品レビュー(小林淳一/相田冬二/金原由佳) 翔んだカップル セーラー服と機関銃 ションベン・ライダー 魚影の群れ ラブホテル 台風クラブ 雪の断章 情熱 光る女 東京上空いらっしゃいませ お引越し 夏の庭 The Friends あ、春 風花 空がこんなに青いわけがない 相米チルドレン2 今井孝博(撮影) 柄本佑(俳優) 行定勲(映画監督) 相米チルドレン3 佐々木尚(美術) アジアが見た、その映像世界〜韓国 DVDの話。 金原由佳(映画ジャーナリスト)エッセイ ほか (版元より)

-

作家主義 相米慎二2023 台風クラブ シナリオ完全採録

¥2,200

SOLD OUT

発行 A PEOPLE 判型 A5 頁数 180 定価 2,200円(2,000円税抜) ISBN 978-4-909792-44-0 Cコード C0074 販売:ライスプレス 9月9日は相米慎二の命日。生きていれば75歳であった。今回の「台風クラブ 4Kレストア版」公開と相米慎二の命日に合わせ、書籍の刊行が決定した。出演者の工藤夕貴のインタビューを掲載。「台風クラブ」ウォッチャーのクリエイターとして、黒沢清(映画監督)、二ノ宮隆太郎(映画監督)、広瀬奈々子(映画監督)、野村麻純(女優)、ユン・ダンビ(映画監督)らが登場。夏目深雪、月永理絵、相田冬二、八幡橙、金原由佳ら評論家、海外の記者・評論家によるさまざまな「論」も掲載する。そして、シナリオを完全採録。読んでから観ても観てから読んでも、そこに、新たな発見があるだろう。 目次 インタビュー 工藤夕貴 黒沢清 二ノ宮隆太郎 広瀬奈々子 野村麻純 ユン・ダンビ 台風クラブ 論 夏目深雪 月永理絵 相田冬二 孫小寧 八幡橙 金原由佳 (版元より)

-

作家主義 韓国映画

¥2,420

発行 APEOPLE 判型 A5 頁数 287 いま、韓国の作家映画に世界の注目が集まっている。映画大国である韓国ではハリウッドのようなエンターテインメント性の高い映画がメインストリームであるが、作家の映画が根強く生き続けており、それは、さらに多様に更新され続けている。ジャンルに囚われず、自己表現にこだわり、映画的魅惑に到達する韓国の作家映画たち。私たちは“「映画」は、アートである”と信じる。現代映画の潮流に抗うような、その佇まい。ひと言では表現できない、その複層的な魅力。独自の演出と、その刺激的な映像世界。作家で、いま一度、映画を見るということ=「作家主義 韓国映画」。そのタイトルのもとに、世界をリードすると言っても過言ではない、イ・チャンドン、パク・チャヌク、ポン・ジュノ、キム・ボラ、パク・チワン、ユン・ダンビ、イ・ジョンボム、チャン・ゴンジェ、チャン・リュル、ナ・ホンジン、ホン・サンスら韓国映画の作家たちのロングインタビューを掲載。イ・チャンドン監督に至っては全作品のレビューや、川村元気がイ・チャンドン監督の世界観を徹底解剖。さらに、女優の筒井真理子がパク・チャヌク監督作の「オールド・ボーイ」をはじめ、自身が感じてきた韓国映画への想いを語っている。 目次 第1章 イ・チャンドン インタビュー 映画と文学の交差点~村上春樹ライブラリー 全州映画祭リポート「イ・チャンドンとは何か?」 論 イ・チャンドン この崩壊する世界、寄りかかる支点 川村元気、イ・チャンドンを語る。 イ・チャンドン監督全作品レビュー 第2章 パク・チャヌク 論 パク・チャヌク 恐るべき映画作家『私は芸術映画のような商業映画を作る監督だ」 女優・筒井真理子、「オールド・ボーイ」を語る。 第3章 ポン・ジュノ 第4章 キム・ボラ 第5章 パク・チワン 第6章 ユン・ダンビ 第7章 イ・ジョンボム 第8章 チャン・ゴンジェ 第9章 チャン・リュル 第10章 ナ・ホンジン 論 ナ・ホンジン 今では代替不可能なひとつのジャンルになった監督 第11章 ホン・サンス 論 ホン・サンスはどこへ行く? ホン・サンスが撮った映画 論 ホン・サンスが描く旅と街 論 (版元より)