-

人間失格|太宰治

¥792

SOLD OUT

発行:筑摩書房 文庫判 194ページ 定価 720 円+税 792 円(税込) ISBN978-4-480-44073-0 初版年月日 2025年12月10日 作家案内 安藤宏 解説 多和田葉子 カバーデザイン 水戸部功 己は人間として「失格」なのだと断ずる男・大庭葉蔵は、三つの手記と三葉の写真を残して消えた。1948年、入水直前の太宰治が筑摩書房の雑誌「展望」から放った異端にして普遍の世界的人気作。初版単行本表紙&本作冒頭の直筆原稿を掲載したカラー口絵付き。 著者プロフィール 太宰 治 (ダザイ オサム) (著) 太宰 治(だざい・おさむ):1909年、青森県北津軽郡金木村生まれ。中学の頃より同人誌に習作を発表。旧制弘前高校から東京帝国大学仏文科へ進学、中退。1933年、太宰治の筆名で「列車」を発表。「二十世紀旗手」「女生徒」「富嶽百景」「お伽草子」「ヴィヨンの妻」「斜陽」ほか代表作多数。1948年、筑摩書房の雑誌「展望」にて「人間失格」連載。同年6月、同作最終回の掲載をみることなく、玉川上水に投身。 (版元より)

-

作家とお風呂

¥2,200

発行 平凡社 編集 平凡社編集部 出版年月 2025/11 ISBN 9784582747171 Cコード・NDCコード 0091 NDC 910 判型・ページ数 B6変 288ページ 我が家のお風呂、近所の銭湯、お気に入りの温泉郷……。文豪から現代の人気作家まで、風呂愛がつまったエッセイ、詩、漫画作品など48篇を収録。身も心もあたたまるお風呂アンソロジー。大好評の「作家と〇〇」シリーズ第8弾。 【収録作品(掲載順)】 Ⅰ 女湯のできごと 花嫁 石垣りん 久しぶりの銭湯 俵万智 ゆず湯 星野博美 女湯のほうが楽しいに決まってる! 鈴木いづみ 摩周湖紀行─北海道の旅より─ より 林芙美子 Ⅱ 銭湯大好き 底なし銭湯 さくらももこ フルーツ牛乳の味 ヤマザキマリ 銭湯好き 高橋みどり 銭湯入口のサボテン 大竹伸朗 銭湯 別役実 湯の思い出 古井由吉 ぼくの銭湯論 より 田村隆一 江戸っ子比べ 前川つかさ Ⅲ 我が家のお風呂 苦笑風呂 古川緑波 住居 長谷川時雨 セントウ開始! 青島幸男 きりなしうた 谷川俊太郎 風呂を買うまで 岡本綺堂 トキワ荘物語 赤塚不二夫 Ⅳ 温泉郷にて その1 忘れられぬ印象 芥川龍之介 温泉のお婆ちゃん 宇野千代 男湯と女湯 より 山下清 私の温泉 木村荘八 年頭の混浴 津島佑子 湧き出ずる泉 小林エリカ 「浴泉記」など 堀辰雄 其中日記 より 種田山頭火 Ⅴ 温泉郷にて その2 温泉 太宰治 石段上りの街 萩原朔太郎 伊香保土産 島崎藤村 湯ぶねに一ぱい 高村光太郎 山の湯の旅 上村松園 天谷温泉は実在したか 種村季弘 下部 つげ義春 サウナの正しい入り方 椎名誠 Ⅵ なぜ人は風呂を好むか 更くる夜 内海誓一郎に 中原中也 温泉雑記 より 川端康成 人生三つの愉しみ より 坂口安吾 電車と風呂 寺田寅彦 銭湯の熱さ 半藤一利 習慣というもの より 北杜夫 フロマンガ より 吉田戦車 南太平洋科学風土記 より 海野十三(佐野昌一) ホテル―旅館―銭湯考 朝永振一郎 温泉2 中谷宇吉郎 入湯戯画 小出楢重 混浴の思想 浅田次郎 お風呂で考えた○○ 大槻ケンヂ 著者略歴・出典 (版元より)

-

上林曉傑作小説集 星を撒いた街

¥2,420

発行 夏葉社 山本善行 撰 2011年6月発行 ISBN978-4-904816-03-5 四六判上製 240ページ 価格 2,200円+税 装丁 櫻井久 市井の、私の、小さな世界を端正な文章で描き続けた作家、上林曉(かんばやし・あかつき)。 そのかなしくて、美しい小説世界。 既刊の撰集、文庫本に収録されていなかった作品のなかから、八編を精選。

-

断髪女中 獅子文六短篇集 モダンガール篇

¥836

ちくま文庫 編集 山崎まどか 定価 836円(10%税込) ISBN 978-4-480-43506-4 Cコード 0193 整理番号 し-39-11 刊行日 2018/03/06 判型 文庫判 ページ数 368頁 近年の再評価により注目を集める獅子文六作品だが、生前発表されていた短篇小説の多くは、現在は読むことができなくなっている。それらは戦前から昭和中期までに発表されながらも、今読んでもモダンでフレッシュな魅力を届けてくれる。本書は編者監修のもと表題作「断髪女中」を筆頭に“女性”が活躍する作品にスポットを当てた初文庫化作品多数のオリジナル短篇集。 著作者プロフィール 獅子 文六(しし・ぶんろく) 1893─1969年。横浜生まれ。小説家・劇作家・演出家。本名・岩田豊雄。慶應義塾大学文科予科中退。フランスで演劇理論を学び日本の演劇振興に尽力、岸田國士、久保田万太郎らと文学座を結成した。庶民生活の日常をとらえウィットとユーモアに富んだ小説は人気を博し、昭和を代表する作家となる。『コーヒーと恋愛』『悦ちゃん』『娘と私』『七時間半』など長篇小説の他、『獅子文六短篇集』〈モダンガール篇〉〈モダンボーイ篇〉もある (ちくま文庫)。『娘と私』はNHK連続テレビ小説の1作目となった。『ちんちん電車』『食味歳時記』などのエッセイも多く残した。芸術院賞受賞、文化勲章受章。 (版元より)

-

ロボッチイヌ 獅子文六短篇集 モダンボーイ篇

¥836

ちくま文庫 編集 千野帽子 発行 筑摩書房 定価 836円(10%税込) ISBN 978-4-480-43507-1 Cコード 0193 整理番号 し-39-12 刊行日 2018/03/06 判型 文庫判 ページ数 368頁 獅子文六の短篇小説は、生前多数発表され、長篇小説にも勝る魅力を持ちながらも、そのほとんどは読むことができなくなっていた。そんな貴重な作品群から編者監修のもと、“男性”が活躍する作品をコンセプトに編んだ作品集。当時の性に対する社会風刺ともいえる表題作「ロボッチイヌ」を筆頭に、ユーモアと人間味、鋭い批評性にも溢れたオリジナル編集の傑作短篇集。 著作者プロフィール 獅子 文六(しし・ぶんろく) 1893─1969年。横浜生まれ。小説家・劇作家・演出家。本名・岩田豊雄。慶應義塾大学文科予科中退。フランスで演劇理論を学び日本の演劇振興に尽力、岸田國士、久保田万太郎らと文学座を結成した。庶民生活の日常をとらえウィットとユーモアに富んだ小説は人気を博し、昭和を代表する作家となる。『コーヒーと恋愛』『悦ちゃん』『娘と私』『七時間半』など長篇小説の他、『獅子文六短篇集』〈モダンガール篇〉〈モダンボーイ篇〉もある (ちくま文庫)。『娘と私』はNHK連続テレビ小説の1作目となった。『ちんちん電車』『食味歳時記』などのエッセイも多く残した。芸術院賞受賞、文化勲章受章。 (版元より)

-

もうすぐ絶滅するという煙草について

¥880

ちくま文庫 ち-15-3 編集 ちくま文庫編集部 発行:筑摩書房 文庫判 240ページ 定価 800 円+税 880 円(税込) ISBN978-4-480-44011-2 初版年月日 2025年5月8日 けむりにたゆたうひと時だった愛おしい――もはや絶滅寸前といわれる煙草飲みたちが、煙草への想いやあこがれ、禁煙の試みなどを綴ったユーモアとペーソスあふれるアンソロジー。「僕は体の健康よりも魂の健康や」「私は幼稚園に上がる前から煙草を吸ってゐる」などの名言も飛び出す、プカプカたのしい一服エッセイ。 目次 はじめに Ⅰ たばこすふ煙の垂るる夜長かな 芥川龍之介 人生は煙とともに 開高健 喫煙者の受難 中島らも タバコと私 遠藤周作 私とタバコ 高峰秀子 けむりの行衛 檀一雄 煙草 松浦寿輝 「文士と酒、煙草」 夏目漱石 煙草の人たち 久世光彦 仕事終わりに髪からたばこの香りが鼻をかすめるこの人生も気に入っている ヒコロヒー ぼくのたばこ 荒川洋治 喫煙者にとっても非喫煙者にとってもうれしいタバコ 米原万里 乞食時代 吉田健一 たばことライター 佐藤春夫 我が苦闘時代のたばこ 赤塚不二夫 煙草あれこれ(抄)丸山薫 パイプ 杉本秀太郎 パイプ礼讃 澁澤龍 パイプの話 安西水丸 憧れのパイプ、憧れの煙管 あさのあつこ 色里の夢は煙か 杉浦日向子 葉タバコの記憶 安岡章太郎 煙草ぎらひ 堀口大學 Ⅱ 煙草の害について 谷川俊太郎 嫌煙 なぎら健壱 けむたい話 山田風太郎 たばこ 常盤新平 喫煙 別役実 たばこ規制に考える 池田晶子 喫煙の起源について。 内田樹 煙管の雨がやむとき 柳家喬太郎 Ⅲ タバコをやめる方法 安部公房 禁煙の快楽 島田雅彦 非喫煙ビギナーの弁 東海林さだお 禁煙免許皆伝 小田島雄志 煙草との別れ、酒との別れ(抄)中井久夫 禁烟 斎藤茂吉 タバコと未練 赤瀬川原平 元煙草部 いしいしんじ 煙歴七十年 内田百閒 ののちゃん 7218 いしいひさいち 時の流れと煙草と 三國連太郎 (版元より)

-

作家とおしゃれ

¥2,200

SOLD OUT

編集 平凡社編集部 発行 平凡社 出版年月 2024/09 ISBN 9784582747157 Cコード・NDCコード 0091 NDC 910 判型・ページ数 B6変 256ページ 定価2,200円(本体2,000円+税) 昭和の文豪のこだわりの着こなし、現代の作家が憧れた一着、漫画家のお気に入りのアイテム……特別な日の晴れ着から日々の生活を彩る普段着まで、「装う」楽しみが詰まったエッセイ、詩、漫画など46篇を収録。 【収録作品(掲載順)】 1 毎日のおしゃれ 服装語彙分類案 柳田國男 履物とガラス玉 佐多稲子 正しいアイロンのかけ方 村上春樹 新しい沓下 田中冬二 センスのよいきものの着方、えらび方 宇野千代 サザエさんの洋服/『サザエさん』より 長谷川町子 服装の合理性 石原慎太郎 働くために 宮本百合子 春着の仕度 河野多惠子 2 お気に入りの逸品 鞄 吉行淳之介 このごろ 幸田文 フィレンツェの赤い手袋 小川洋子 時計 室生犀星 『没有漫画没有人生』より「シューゲイザー」 望月ミネタロウ レインコートの美 森茉莉 帽子 江國香織 3 とっておきのよそいき すてきなお化粧品売り場 川上未映子 誓いの色を着た日 村田沙耶香 洋服オンチ 三島由紀夫 私のびろうどの靴は 林芙美子 劉生日記 大正九年 岸田劉生 旅のよそおい 檀一雄 無欲・どん欲 沢村貞子 4 こだわりの着こなし 「俺様ファッション全史」より 会田誠 わが服装哲学 森敦 「服装に就いて」より 太宰治 ピアスの穴 米原万里 買物 菊池寛 外套 江戸川乱歩 映画のなかのシャツ 宇野亞喜良 自分の色 白洲正子 5 夢に見たあのスタイル GOTHIC & LOLITA GO WORLD 嶽本野ばら 夏帽子 萩原朔太郎 夢の女の夏衣 厨川蝶子 リボン 竹久夢二 着物 芥川龍之介 るきさん 高野文子 羽織・袴 久保田万太郎 衣裳と悦楽 花柳章太郎 6 流行りをたのしむ 『青豆とうふ』より 安西水丸 洋服論 永井荷風 学生ハイカラしらべ 今和次郎 茶色い背広 吉村昭 銀座漫歩の美婦人三例 小村雪岱 好きな髷のことなど 上村松園 『かの子抄』より 岡本かの子 (版元より)

-

作家とけもの

¥2,200

編集 野村麻里 出版年月 2024/02 ISBN 9784582839531 Cコード・NDCコード 0095 NDC 914.68 判型・ページ数 4-6 240ページ 定価2,200円(本体2,000円+税) 人と動物の間で重ねられてきた愛憎相半ばする魂の交歓や剝き出しの命との対決を、作家の視線から物語ったアンソロジー。混迷の時代を生きる今こそ磨きたい、野生の直観力。 (版元より)

-

作家と山

¥2,200

SOLD OUT

編集 平凡社編集部 発行 平凡社 出版年月 2025/08 ISBN 9784582839876 Cコード・NDCコード 0091 NDC 910 判型・ページ数 B6変 304ページ 定価 2,200円(本体2,000円+税) 昔の文豪から当代一のベストセラー作家まで、みんな登山にハマっていた! 登山の楽しみを描いたエッセイ、詩などを収録。 ◯ 目次 なだれ 井伏鱒二 Ⅰ 日本アルプス 槍ケ岳紀行 芥川龍之介 涸沢の岩小屋のある夜のこと 大島亮吉 霊気 豊島与志雄 案内人風景 百瀬慎太郎 三俣蓮華岳への思い 辻邦生 白馬連峰──山という別世界の花 池澤夏樹 奥穂と校了 若菜晃子 南アルプス 吉田博 駒鳥の谷 野尻抱影 真夏の急登 沢野ひとし Ⅱ さまざまな山旅 雪中富士登山記 小島烏水 「山上湖へ」より 若山牧水 霧ヶ峰から鷲ヶ峰へ 徳田秋声 八ガ岳に追いかえされる 梅崎春生 稜線を泳ぐ 南木佳士 十勝の朝 中谷宇吉郎 英彦山に登る 杉田久女 阿蘇外輪 小杉放庵 山小屋の一夜 畦地梅太郎 山と温泉 小林百合子 『崩れ』より 幸田文 水源へ 安岡章太郎 尾ノ沼谷 志水哲也 最高の登山 石川直樹 ウェストンの初登攀をたどる 服部文祥 Ⅲ 山へのあこがれ、山の愉しみ 筑波 岩本素白 富士山頂から東京を見る 新田次郎 漫談・火山を割く 牧野富太郎 雷鳥尾行記 田淵行男 山のコドモ 岡本かの子 低山登山は楽しい 安西水丸 クルコノシェ山地から 出久根育 コツコツ地道に 本上まなみ Ⅳ 山の哲学 山に登る 萩原朔太郎 凹面谷 串田孫一 霧とサルオガセ 北杜夫 初登山に寄す 今西錦司 山は如何に私に影響しつつあるか 田部重治 山の魅力 木暮理太郎 登山家という言葉 深田久弥 登山趣味 正宗白鳥 「登山好き」が思うこと 湊かなえ なぜ登るのか 小手鞠るい 山へ入る日・山を出る日 石川欣一 (版元より)

-

文学カウンセリング入門|チン・ウニョン/キム・ギョンヒ

¥2,420

SOLD OUT

翻訳 吉川凪 発行 黒鳥社 A5判 228ページ 価格 2,200 円+税 2,420 円(税込) ISBN978-4-910801-03-2 発売日 2025年8月4日 「読むこと」と「書くこと」が、こんなにも静かに人を癒やす。 ―文学が“カウンセリング”になるという、新しい読書のかたち― 韓国で出版された本書『文学カウンセリング入門』は、詩や文学作品を通じて、自分自身の心の模様を読み解き、癒し、育むための方法を丁寧に示した1冊です。 韓国相談大学院大学での詩人チン・ウニョンとギム・ギョンヒの講義や論文などをもとに構成された本書は、理論編(第1部、第2部)では、文学の癒しの力とその背景にある哲学・教育思想を豊富に紹介。実践編(第3部)では、シンボルスカ、メアリー・オリヴァーらの詩を用いた実践的な12のレッスンを通して、読む・書くことで自己理解と癒しを深める手法を紹介しています。 書き写しやリライトを通じて、自らの気持ちに寄り添い、誰かと分かち合う力を育てるカリキュラム。医療・教育・福祉関係者はもちろん、自分を見つめたいすべての人へ。 著者プロフィール チン・ウニョン (チン・ウニョン) (著) 梨花女子大学および同大学院で西洋哲学を専攻し、博士号を取得。韓国相談大学院大学教授を経て現在は朝鮮大学文芸創作学科教授。2000年に季刊誌『文学と社会』に作品を発表して詩人としての活動を始め、これまでに大山文学賞、現代文学賞など多数の文学賞を受賞している。詩集としては、2022年にベストセラーとなった『私は古い街のようにあなたを愛し』のほか、『7つの単語でできた辞書』『盗んでいく歌』など。 キム・ギョンヒ (キム・ギョンヒ) (著) 梨花女子大学校哲学科および同大学院を卒業し、博士号を取得。韓国相談大学院大学教授。文学と哲学を通じて心の癒しや自己理解を促進する「文学カウンセリング」「哲学カウンセリング」を講義している。主な著作に『徳の帰還─東西洋の徳の歴史:東洋篇』、訳書に『荘子、霊魂の変化のための哲学』。 吉川凪 (ヨシカワ ナギ) (訳) 韓国の延世大学語学堂、仁荷大学国文科博士課程に留学。文学博士。著書に『京城のダダ、東京のダダ』、訳書に、朴景利『土地』、金英夏『殺人者の記憶法』、チョン・ソヨン『となりのヨンヒさん』、申庚林詩選集など。 (版元より)

-

明るい方へ 父・太宰治と母・太田静子/斜陽日記|太田治子

¥1,430

発行 筑摩書房 文庫版 定価 1,430円(10%税込) ISBN 978-4-480-44030-3 Cコード 0195 整理番号 お-79-1 刊行日 2025/06/10 ページ数 480頁 『斜陽』のモデル・太田静子と太宰治。二人の娘・治子が描いた秘められた愛と真実。 太宰が『斜陽』執筆に際し依拠した静子の日記。名著二冊を合本。 「書きだしてしばらくは、とても苦しかった。最後まで書き終えることができた時、私の心は明るかった。二人の中の「聖なるもの」を、信じようと思った。」(太田治子) 娘の治子が二人に対して、愛情を込めつつ冷静な筆致で書いた『明るい方へ』。 母・太田静子が疎開中のできごとを中心に書き、父・太宰治が名作のもとにした『斜陽日記』。 「このまま私が死んでいったら、治子はどうして大きくなるのだろう。一人になった治子を、空の上から太宰は見守って下さるのだろうか。」(太田静子) 太宰治が「一ばんいいひととして、ひっそり命がけで生きていて下さい。コヒシイ」と書き送った相手、『斜陽』のモデルとなった太田静子。時間を置いたからこそ見えてきた、二人のあいだの真実とは。 太宰と静子の娘・治子が愛情を込めて書き起こした傑作ノンフィクション『明るい方へ』。貴重な文学的資料であり、太宰が『斜陽』のもととした静子の回想録『斜陽日記』と合本する。 (版元より)

-

●サイン本 おかわりは急に嫌 私と『富士日記』|古賀及子

¥1,870

発行:素粒社 B6変形判 240ページ 並製 定価 1,700円+税 ISBN978-4-910413-17-4 初版年月日 2025年4月28日 いま大注目のエッセイストによる『富士日記』への道案内。 戦後日記文学の白眉とされる武田百合子『富士日記』のきらめく一節をあじわいながら、そこから枝分かれするように生まれてくる著者自身の日記的時間をつづる。 武田百合子生誕100年、日記エッセイの書き手による『富士日記』再読エッセイ。 * * * ルーティーンのなかには細かく細かく、たくさんのいつもの行動がある。繰り返しのことだと、好きだとか苦手だとか、だんだん感じにくくなっていく。「しゃがんで動物に御飯をやる」ことに、ここ、と矢印をつけて好きと言えるのは稀有だと思う。 それくらい、日常というのは人に構ってくれないものだ。(本文より) 目次 はじめに おかわりは急に嫌 なま身の善意 どちらも食べたいんですが 昭和がめちゃくちゃ 誰かの家はあいまい 桃のおばさん 食い逃げを見る おもしろいほど喜ばれない 車のなかで食べなさい 普通のところだ 人が死んだのか トンネルを走るお風呂 まずいたべもの 「わざわざ」以前の瓶ビール 重いふかしパン いかにもマニュアルのなさそうな コンビーフは今もある 蜂に印をつけられるか 食べ物に追われたい 情緒よりパワーのお土産 同居の人が不在であること 家具こそ雑に買う 自分ちじゃない家に帰って浴衣で寝る またたく間に食べるひとたち 生きたり死んだりする鳥 これくらい本気で『水戸黄門』が観たい 声に出してさびしい ふたりとひとりの奔放と気まま 運動の生息 映画は大胆に観る シャトルバスのヒッチハイク 三つずつ二膳の餅 涙が出て、それから笑う 反転を感慨するためだけの訪問 本当に現実とごっちゃになるときの夢の形 宿題をやらない人たち 誰もいない家 尻とへそ たくあんを食べたあとに飲む水は甘いか 正式な自分のごはん、非正式なごはん 下着かもしれない危機 男がいて嬉しい 新しくてわからない世の中 するときが好きだ 食べ物の不安 きっともっとゆっくり死んだだろう 遠くのあなたの装いを あとがき 著者プロフィール 古賀 及子 (コガ チカコ) (著/文) エッセイスト。1979年東京都生まれ。著書に『ちょっと踊ったりすぐにかけだす』『おくれ毛で風を切れ』(ともに素粒社)、『気づいたこと、気づかないままのこと』(シカク出版)、『好きな食べ物がみつからない』(ポプラ社)など。 (版元より)

-

上林暁の本 海と旅と文と

¥2,640

発行 夏葉社 編:山本善行 P238 四六変形判ハードカバー 2025年4月刊 4本の短篇のほか、山本善行による全小説案内、左手で書いた直筆原稿、木山捷平、野呂邦暢、関口良雄らが綴った随筆を収録。カバー写真のほか、巻頭の32ページを鈴木理策が撮り下ろした。

-

私の小さな日本文学

¥1,760

発行 夏葉社 編集 チェ・スミン 2025年4月発売 208P 1600円+税 文庫サイズハードカバー 装画: 恩地孝四郎 韓国で出版社夜明けの猫、セゴ書林を営むチェ・スミン選書による日本近代文学アンソロジー。芥川龍之介、片山廣子、伊藤野枝、田中貢太郎らの掌篇を収録。

-

作家とおやつ

¥2,200

SOLD OUT

編集 平凡社編集部 発行 平凡社 B6変型判 288ページ 定価 2,000円+税 ISBN978-4-582-74716-4 CコードC0091 初版年月日 2025年4月15日 毎日の気どらないおやつ、通い慣れた名店の逸品、幼いころ大好きだった忘れられないお菓子……。文豪や現代の人気作家、料理家、漫画家らによるエッセイ、詩、漫画、写真資料など59篇を収録。 収録作品(掲載順) 1 おやつの美学 いい時間のつくりかた 長田弘 ゴマじるこの作り方 平塚らいてう 氷 円地文子 窮屈 内田百けん 食は三代 わが思い出の玉子焼き 玉村豊男 『ふるさとの菓子』より 中村汀女 日本菓子と西洋菓子 広津和郎 『陰翳礼讃』より 谷崎潤一郎 第三十七課 お茶時(テイータイム) 岡本かの子 『仰臥漫録』より 正岡子規 ラムネ 徳川夢声 カキ氷とアイスクリーム より 井上ひさし デザート 林望 無考えなこびと 村上春樹 夢のおやつ 角田光代 『桐の花 抒情歌集』より 北原白秋 お茶の時間 水木しげる 2 名店のあの味を 粟ぜんざい──神田〔竹むら〕 池波正太郎 豆と寒天の面白さ 安岡章太郎 蜜豆のはなし 吉行淳之介 大正十二(一九二三)年八月十三日 谷口喜作宛書簡 芥川龍之介 ハート型のビスケット 森三千代 巴里点心舗 木下杢太郎 『日本郷土菓子図譜』全三巻 より 武井武雄 冬は今川焼きを売り夏は百姓/夢屋エレジー 深沢七郎 コウシロウのお菓子 小川糸 わがし いしいしんじ 菓子の楽しみ 弘前・旭松堂「バナナ最中」 土井善晴 梅屋敷 福田屋 若菜晃子 鯛焼きの踊り食い 岡本仁 赤福先輩、相変わらずマジこしてますね! カレー沢薫 3 菓子はノスタルジィ 甘いもの 増谷和子 カステーラ・ノスタルジア 江戸川乱歩 甘党 杉山龍丸 今川焼とお輝ちゃん 沢村貞子 甘い話 岸田國士 父のせつないたい焼き 吉本隆明 小さな白い鳩 立原えりか 図書室とコッペパン 小川洋子 忘れられない味2 森絵都 焼きいもと焼き栗 ウー・ウェン サクマドロップスとポッキー 伊藤まさこ 「うまい棒」にも若ぶる私 伊藤理佐 4 甘味いまむかし 縁日の思い出、ゲンゴロードーナツ 甘糟幸子 それでも飲まずにいられない より 開高健 マロン・グラッセの教え 獅子文六 金平糖 寺田寅彦 バナナ 堀口大學 願望の菓子 宇野千代 菓子の思い出 尾崎士郎 「汗に濡れつつ」より 石川啄木 菓子と文明との関係を論ず 佐藤春夫 茶菓漫談 木村荘八 買食い 片山廣子 アイスクリーム博士 長新太 いちごの風合 田辺聖子 お菓子の国のカスタード姫 片山令子 民芸おやつ 福田里香 最期に食べるもの 平松洋子 (版元より)

-

父の乳|獅子文六

¥1,760

ちくま文庫 定価 1,760円(10%税込) ISBN 978-4-480-43996-3 刊行日 2024/12/10 判型 文庫判 ページ数 672頁 解説 岩田敦夫 カバーデザイン 宇都宮三鈴 カバー装画 河村怜 「私は、自叙伝を書くつもりはなく、自分のうちにある“父”を、書きたいのである」──獅子文六は横浜の裕福な貿易商の家に生まれるが、十歳のときに父親を失い、その悲しみはいつまでも消えなかった。この慕情は六十歳で授かった息子への強い愛情へ変わる。本作は獅子文六の少年期から青年期までと、そこから四十年をへた晩年の愛息との日々を描いた自伝的作品。

-

小さな町・日日の麺麭|小山清

¥1,100

ちくま文庫 定価 1,100円(10%税込) ISBN 978-4-480-43917-8 Cコード 0193 整理番号 こ-43-2 刊行日 2023/12/07 判型 文庫判 ページ数 464頁 解説 堀江敏幸 静かさとなつかしさに満ちた市井に生きる人々の、つつましい人生に心を寄せながら、慣れない手つきで愛情深く綴った代表的作品集。 静けさとなつかしさが満ちる町と ふつうを生きていた忘れえぬ人々 不偶にうめきつつも 文学を信じ、書きつづけた作家の代表的作品集 解説・堀江敏幸 新聞配達員として暮らす下谷龍泉寺町、あるいは炭坑員として働いた夕張の町。そこで生きる人々との交わりや彼らのささやかな人生を描いた佳作「小さな町」。師である太宰治との思い出を描いた「風貌」など、不偶のなかでも文学を信じ、人生のよろこびやかなしみを書きつづけた作家の代表的作品集。

-

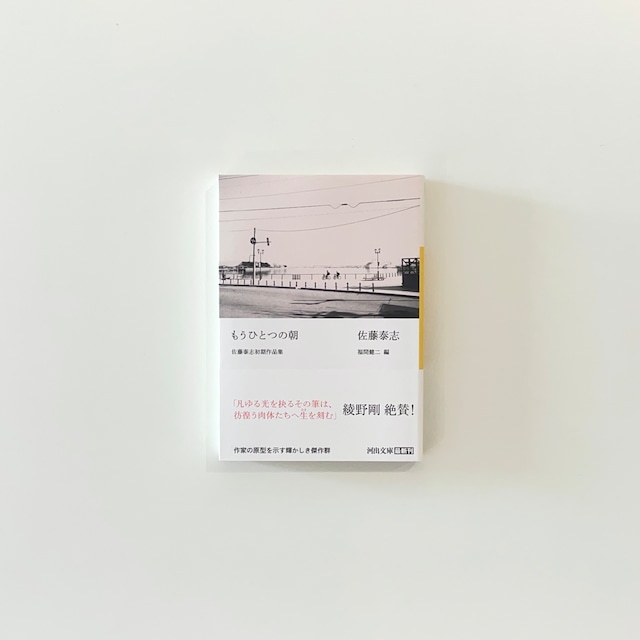

もうひとつの朝 佐藤泰志初期作品集

¥1,210

編集 福間健二 河出文庫 408ページ ISBN:978-4-309-42127-8 ● Cコード:0193 発売日:2024.08.06 20年の時を経て復活した伝説的な作家・佐藤泰志の文壇デビュー以前の未刊行作品を集成。みずみずしく痛々しい青春を描いていまなお鮮烈な光を放つその文学の誕生をはじめてあかす。 綾野剛、推薦! 「凡ゆる光を抉るその筆は、 彷徨う肉体たちへ生(なま)を刻む」 明日のことを僕は考えまいとした。しかし、確実に、もうひとつの朝はそこまでやってきた――。 苦しみの果ての輝きを見つめる表題作「もうひとつの朝」、高校三年生で書いた「市街戦のジャズメン」など、『きみの鳥はうたえる』で注目される以前に書かれた作品群から無二の盟友にして並走者・福間健二が精選した初期作品集。佐藤泰志の文学的原質が煌めく。 ◎解説=福間恵子、解題=中澤雄大

-

移動動物園|佐藤泰志

¥628

SOLD OUT

小学館文庫 定価628円(税込) 発売日 2011.04.06 判型/頁 文庫/288頁 ISBN9784094086041 復活した悲運の作家、幻のデビュー作。 『海炭市叙景』で奇跡的な復活を果たした悲運の作家、佐藤泰志のデビュー作が文庫化。山羊、栗鼠、兎、アヒル、モルモット…。バスに動物たちを乗せ、幼稚園を巡回する「移動動物園」。スタッフは中年の園長、二十歳の達夫、達夫の三つ上の道子。「恋ヶ窪」の暑い夏の中で、達夫は動物たちに囲まれて働き、乾き、欲望する。青春の熱さと虚無感をみずみずしく描く短篇。他に、マンション管理人の青年と、そこにするエジプト人家族の交流を描く「空の青み」、機械梱包工場に働く青年の労働と恋愛を描写した「水晶の腕」を収録。作者が最も得意とした「青春労働小説」集。

-

海炭市叙景|佐藤泰志

¥924

小学館文庫 定価924円(税込) 発売日 2010.10.06 判型/頁 文庫/320頁 ISBN9784094085563 北の町に暮らす人々を描く悲運の作家の遺作 「海炭市叙景」は、90年に自死を遂げた作家、佐藤泰志(1949-90)の遺作となった短編連作です。海に囲まれた北の町、「海炭市」(佐藤の故郷である函館市がモデルです)に暮らすさまざまな人々の日常を淡々と描き、落ち着いた筆致の底から、「普通の人々」の悲しみと喜び、絶望と希望があざやかに浮かび上がってきます。この作品が執筆された当時はいわゆる「バブル」時代でしたが、地方都市の経済的逼迫はすでに始まっていました。20年の歳月を経て、佐藤泰志が描いたこの作品内の状況は、よりリアルに私たちに迫ってくると言えます。 函館市民たちが主導した映画(熊切和嘉監督・加瀬亮、谷村美月、小林薫、南果歩などが出演)の公開は2010年12月の予定。映画化をきっかけに、心ある読者に愛されてきた幻の名作が、ついに文庫となって登場します。

-

きみの鳥はうたえる|佐藤泰志

¥715

河出文庫 240ページ ISBN:978-4-309-41079-1 ● Cコード:0193 発売日:2011.05.10 世界に押しつぶされないために真摯に生きる若者たちを描く青春小説の名作。新たな読者の支持によって復活した作家・佐藤泰志の本格的な文壇デビュー作であり、芥川賞の候補となった初期の代表作。

-

そこのみにて光輝く|佐藤泰志

¥880

河出文庫 256ページ ISBN:978-4-309-41073-9 ● Cコード:0193 発売日:2011.04.06 にがさと痛みの彼方に生の輝きをみつめつづけながら生き急いだ作家・佐藤泰志がのこした唯一の長篇小説にして代表作。青春の夢と残酷を結晶させた伝説的名作が二十年をへて甦る。映画化。

-

小さな手袋/珈琲挽き 新装版|小沼丹

¥3,300

SOLD OUT

発行 みすず書房 編者 庄野潤三 判型 四六判 頁数 280頁 定価 3,300円 (本体:3,000円) ISBN 978-4-622-09097-7 Cコード C1095 発行日 2022年4月8日 初版2002年2月22日発行 目次 * 猿 / 喧嘩 / 小さな手袋 / 地蔵さん / コタロオとコヂロオ / 長距離電話 / 後家横丁 / 断片 / 井伏さんと将棋 / 複製の画 / 木山さんのこと / チエホフの本 / 古い本 / 庄野のこと / 障子に映る影 ** つくしんぼ / 或る日のこと / 狆の二日酔ひ / 蝙蝠傘 / 落し物 / 古い唄 / 道標 / 籤 / 帽子の話 / コップ敷 / 鰻屋 / 秋風 / 虫の声 / 焚火の中の顔 / 蕗の薹 / 窓 / 辛夷 / 赤蜻蛉 / 文鳥 / 泥鰌 / お玉杓子 / 巣箱 / 地蔵 / ぴぴ二世 / 鵯の花見 / 侘助の花 *** 町の踊り場 / 珈琲挽き / 古本市の本 / 盆栽 / 夏の記憶 / 標識燈 / 「塵紙」 / 追憶 / 幻の球場 / 酒のこと / 人違ひ / 小山さんの端書 / 松本先生 / 日夏先生 / 昔の西口 / 想ひ出すまま / 古いランプ **** 倫敦のパブ / 遠い人 / 夢の話 なつかしい思い出 庄野潤三

-

痩我慢の説|漫画・川勝徳重/原作・藤枝静男

¥1,430

発行 リイド社 発売日 : 2024/8/30 280ページ ISBN-13 : 978-4845866328 寸法 : 21 x 14.8 x 2.2 cm がんこな中年男と天真爛漫なアプレ娘、世代を超えた交歓を描く感動作! 手をふって、いい気分で、進まねばならぬ。 苦しんで生き生きと暮らすのだーー 冴えない中年医師と天真爛漫な姪。 去りし日の苦味と若さのきらめきをともに祝福する ささやかで確かな人生讃歌。 『太陽の季節』と芥川賞を競い、敗れた無冠の傑作が 稀代の劇画家ののびやかな筆致を得て、今ふたたび輝く!!