-

●サイン本 BAUをめぐる冒険|文・坂口恭平/写真・石塚元太良

¥2,860

発行 左右社 定価 2,860 円(税込) 刊行日 2025年01月01日 判型/ページ数 A5判 並製 272ページ ISBN 9784865284478 Cコード C0052 装幀・装画 アリヤマデザインストア/装幀 「僕はずっと建築家として生きている」 他人の家を建てるのではなく、生活の喜びを与える芸術、自分が生きるための空間をつくりだしてきた。 建てない建築家、坂口恭平の原点にして初の建築探訪記。 インド、ヨーロッパ、アメリカ。6ヶ国の旅、14組の建築家。 ◆「問い」を生み出すことでナチスに抵抗したバウハウス ◆ガウディの影に隠れながら、バルセロナの街に生涯を捧げた建築家ジュゼップ・マリア・ジュジョール ◆フンダートヴァッサーの「生きのびるための技術」 ◆不遇の時代を乗り越えて創作を続けたフランク・ロイド・ライト ◆周辺の環境や家具までも取り込んだ生活空間を考えた、ロサンゼルスのモダニズム運動 ◆個人の独創の産物「石の家」 ◆実験か、道楽か。フィリップ・ジョンソンとグラスハウス ◆公害で退廃した街を建築によって再生したフランク・O・ゲーリー ◆穏やかな暮らしに希望を見出したル・コルビュジエの晩年 ほか 書名にもなっている「BAU」とはもちろんドイツで生まれた世界初のモダンデザインの学校「BAUHAUS(バウハウス)」から借りたのですが、BAUのドイツ語の意味は辞書によると「家、建築、構造、動物の巣穴、ねぐら」とあります。僕はそれこそ自分なりのBAU=巣穴、ねぐらを表そうとしていると考えるとしっくりきます。小学生の頃、僕がつくったのは自分のためのBAU(巣穴)だったのですね。 家を建てるだけでなく、そこで暮らす人が使う物、生活に喜びを与える芸術、それこそ死にたいということを口にできる安心まで自作するような建築家。 僕はそんな建築家として生きているつもりです。 (「はじめに」より) (版元より)

-

KISSA BY KISSA 路上と喫茶ー僕が日本を歩いて旅する理由|クレイグ・モド

¥2,500

SOLD OUT

発行 BOOKNERD B6版・仮フランス装・160ページ ○ 東京から京都を結ぶ、全長一千キロの旧中山道を徒歩で歩いた。 東海道を歩いた。熊野古道を、伊勢路を、歩いた。いつも一人で。 郊外の寂れた町々、農村、パチンコ・ロード、そして喫茶店と人びととの会話。 すべての長距離ウォークとは、結局のところ、世の中のおかしなことや馬鹿げた政治世界への抗議運動である。道を歩いているとき人は、目の前に広がるありのままの世界と対峙することになる。そこには抽象的なものなどひとつもない。注意を怠らずにいれば、一マイル、一マイルを身体で感じられるし、自分の目の前に「社会の姿」が立ち上がってくる。 喫茶店から喫茶店へと足を運び、アメリカンを飲み、ピザトーストを食べ、自分の中にこの喫茶店巡りの歌が、こだまのように響いているような気がする。それがなんの歌かはわからない。どれくらい歌が続くのかも不明だ。でも、この歌の響きと、喫茶店の存在そのものが、僕の気持ちをつなぎとめていた。 (本文より) ○ 喫茶店。パチンコ店。田園。山道。シャッターの降りた商店街。 アメリカ人である著者が徒歩で古き良き日本の街道を歩き、見つめた失われゆく日本の姿を、写真とテキスト、そしてたくさんのコーヒーとピザ・トーストとともに文化考現学的視点で捉えた、日本在住の作家・ライター、クレイグ・モドによるまったくあたらしいロード・エッセイ。 2020年に彼が英語版で自費出版した『KISSA BY KISSA』を、BOOKNERD出版部より装いも新たに日本語版として刊行。日本版独自のあとがきを追加。 The Japanese edition of KISSA BY KISSA, published by Craig Mod in 2020, will be published by our store on November 25. International shipping will be available. The first pre-order will be signatured by Craig. Craig Mod クレイグ・モド 作家、写真家、歩いて旅をする人。 1980年、アメリカ・コネチカット州生まれ。2000年より日本在住。 著書に『Things Become Other Things』(2023年)、『Kissa by Kissa 日本の歩き方』(2020年)、『Koya Bound 熊野古道の8日間』(2016年)、『僕らの時代の本』(2015年)、『Art Space Tokyo』(2010年)など。『The New York Times』『Eater』『The Atlantic』『The New Yorker』『WIRED (米国版と日本版)』などに寄稿・執筆。 (版元より)

-

オトナのひとり住まい

¥1,430

SOLD OUT

発行・企画・制作:アートアンドクラフト(A&C) 2024年12月1日発行 編集:竹内厚 デザイン:掛川千秋 表紙画:高山燦基 ごきげんなひとり住まいとは? アートアンドクラフトの『オトナのひとり住まい』の本が完成しました。 リノベーションに30年以上関わってきたアートアンドクラフトが集めた、ひとり住まいの哲学。 寄稿、漫画、エッセイ、インタビュー、コラム、SNSでのアンケートのほか、リノベーション実例も多数収録。どこから読んでも面白い、盛りだくさんの1冊です。 =CONTENTS= 【寄稿】 「オトナひとり住まいの幸福論」 中谷ノボル(A&C顧問) 「岸里。そこは西成のビバリーヒルズ」 松尾修平(編集者) 「あと何回引越しができる?」 岡崎麗(株式会社 原窓) 「泣く権利」 橋爪志保(歌人) 「ひとり暮らし憧れ、ひとときのパラレルワールド」 平野愛(写真家) 「廃屋というセカンドハウスを手に入れよう」 西村周治(廃屋ジャンキー) 「独身貴族のリアルなところ」 馬渕直人(IT系の何でも屋さん) 「22歳の妄想ひとり暮らし考」 山﨑博子(大阪R不動産スタッフ) 「和歌山の山間地域でひとり」 うえはらにいな(大阪→和歌山移住者) 【マンガ】 「とおくはなれて地球にひとり」 MISSISSIPPI(画家) 【みんなの声】 ひとり住まいエピソード編/ 未来のひとり住まい妄想編 【対談】 設計者とオトナのひとり住まいを語る。 【インタビュー】 ある設計者のひとり住まい遍歴 【映画レビュー】 「街と地続きのひとり暮らし空間の映画」 堀口徹(建築映画探偵) 【エピローグ】 「ひとり住まいの未来へ」松下文子(A&C副社長)

-

Savoir&Faire 土

¥2,970

編集 エルメス財団 刊行日 2023/08/30 ISBN 9784000239073 Cコード 0070 体裁 A5変 ・ 上製 ・ 406頁 定価 2,970円 自然素材にまつわる知識や技術の共有を目指すエルメス財団の取り組み、スキル・アカデミー。「木」に続く本書は、フランスで編まれた書籍シリーズ〈Savoir &Faire〉から9本を厳選・翻訳、日本語版オリジナルコンテンツを加え、陶芸、アート、歴史、建築、工業、民俗学などさまざまな切り口から、身近な素材である「土」に迫る。カラー図版多数。

-

建築映画 マテリアル・サスペンス|鈴木了二

¥3,080

発行 LIXIL出版 本体価格 2,800円 体裁 B6判・上製・336頁 ISBN 978-4-86480-003-7 2013年01月発行 建築家・鈴木了二は、建築・都市があたかも主役であるかのようにスクリーンに現れる映画を「建築映画」と定義します。「アクション映画」、「SF映画」や「恋愛映画」といった映画ジャンルとしての「建築映画」。この「建築映画」の出現により、映画は物語から解き放たれ生き生きと語りだし、一方建築は、眠っていた建築性を目覚めさせます。 鈴木は近年の作品のなかに「建築映画」の気配を強く感じると語ります。現在という時間・空間における可能性のありかを考察するために欠かすことができないもの、それが「建築映画」なのです。ヴァルター・ベンヤミン、ロラン・バルト、アーウィン・パノフスキーやマーク・ロスコの言葉にも導かれながら発見される、建築と映画のまったく新しい語り方。黒沢清、ペドロ・コスタとの対話も収録。 ■目次 ジョン・カサヴェテス論──幸せの絶頂で住宅は静かに発光する 建築映画とはなにか 青山真治論──マテリアル・サスペンス ペドロ・コスタ論──廃墟の呼吸 現代のユリシーズ [対談]牢獄を知り尽くした建築家 ペドロ・コスタ ブライアン・デ・パルマ論──デ・パルマ=コルビュジエ 二人のジャック論 ターナーとロジエ──恋と銃撃のエネルギー 黒沢清論──幽霊と開口部 [対談]踊り場目線で東京を掴まえる 黒沢清 終わったあと

-

THE TOKYO TOILET ポストカード/ステッカーA/ステッカーB

¥1,111

街なかの公共トイレを誰もが驚く、新しい気づきの場へと刷新するべくスタートした〈THE TOKYO TOILET〉プロジェクトをまとめた、ポストカード(写真1、2枚目)/ステッカーA(写真3枚目)/ステッカーB(写真4、5枚目)。 ポストカード 蛇腹式、7枚組 ステッカーA/B ポストカードサイズ、9枚セット

-

THE TOKYO TOILET BOOK

¥1,111

SOLD OUT

published by MASTER MIND LTD. hardcover 96 pages 135 x 95 mm color 2024 街なかの公共トイレを誰もが驚く、新しい気づきの場へと刷新するべくスタートした〈THE TOKYO TOILET〉プロジェクトをまとめた写真集のようなガイドブック。 世界で活躍する16人のクリエイターによる見たことのないような公共トイレが東京・渋谷に出現した。都市の中に佇むあまやどりの場所、降り立った宇宙船のようなトイレ、タコ公園に建てられたイカのようなトイレなど、どれも見たことのないようなトイレである。そしてそれは映画『PERFECT DAYS』の舞台にもなった。監督のヴィム・ヴェンダース(Wim Wenders)はこの〈THE TOKYO TOILET〉を「忙しい東京の中の、静かな場所」と表現した。 その〈THE TOKYO TOILET〉が写真家・高橋ヨーコの手によって「The Tokyo Toilet Book」として一冊の本にまとめられた。彼女が思いを込めて切り取った17箇所の〈THE TOKYO TOILET〉の記録は、チャーミングな新しい東京の風景として、きっと、記憶されるものになるであろう。 このプロジェクトにとにかく感銘を受けました。 しかもそれが東京という発信力のある場所で行われたということにすごく意味があると思うのです。 どのトイレも建築として、アートとして、ランドマークとして素晴らしく、 どうだと言わんばかりに目立ちますが、不思議と違和感なく東京の景観に溶け込んでいます。 まさに東京らしい風景です。 手にしていただいたみなさまがそれぞれのイマジネーションとファンタジーを持って、 読み解いていただければとてもうれしいです。 そして10年、20年と時が経過し、いろいろな変化に気づくきっかけになればと思います。 ですから、大切にいつまでも長く持っていてください。 - 高橋ヨーコ Creators 安藤忠雄、伊東豊雄、後智仁、片山正通、隈研吾、小林純子、坂倉竹之助、佐藤可士和、佐藤カズー、田村奈穂、NIGO®、坂 茂、藤本壮介、マーク・ニューソン、マイルス・ペニントン、槇文彦(五十音順) 本書写真:高橋ヨーコ 本書アートディレクション:吉田昌平(白い立体)

-

RAUMORDNUNG|Michael Blaser

¥5,720

¥5,720 (tax incl.) softcover 96 pages 213 x 317 mm color limited edition of 500 copies 2018 スイス人フォトグラファー、マイケル・ブレイザー(Michel Blaser)の作品集。作者は見栄えのしないことや取るに足らないこと、見慣れたものや見過ごされがちなものに芸術的な関心を抱いてきた。首都ベルンに生まれ育った作者は、都市周辺の景観の特殊性を観察し、都市のアイデンティティと田舎町の性質、自然とスプロール現象、公の場と私的な空間との間を揺れ動く凡庸なスイスの一面を我々の目の前に突きつける。ランドスケープとも建築のイメージともとれる写真の中の人々の生活が積み重なって形成された風景は、私たちの社会をありのままに写し出している。

-

多拠点で働く 建築・まちづくりのこれから

¥2,750

SOLD OUT

西田 司(編著)永田 賢一郎(編著)勝亦 優祐(編著)丸山 裕貴(編著)大沢 雄城(編著)藤沢 百合(著)石飛 亮(著)杉田 真理子(著)加藤 優一(著)中山 佳子(著)梅中 美緒(著) 発行:ユウブックス 4-6 縦188mm 横127mm 厚さ18mm 重さ 293g 256ページ 並製 価格 2,500円+税 ISBN978-4-908837-14-2 初版年月日2023年9月10日 建築家のための多拠点活動の手引き。人口減少・高齢化に伴う空き家の増加やまちの衰退などの社会問題を背景に、都市圏と地方を跨ぎ、活動する建築家が増えています。 出身地のまちづくりに関わる、いくつもの居場所をシェアする、二拠点で事務所を運営する、定期的に島に通うなど、9組のさまざまな働き方を紹介。縮小時代の建築家の可能性を探る一冊です。 はじめに 本書に登場する九組の建築・まちづくりの実践者は、たまたま同時代に多拠点で働く価値を見出し、自分なりの手法やプロセスを用いて、地域を移動しながら働くことを最大限に楽しんでいる。コロナ禍を経て在宅勤務やオンライン会議が一般的になったことで、住む場所を新たに選択したり、出社日を減らして自宅や気に入った場所で働く日数が増えている人も多いようだ。ただ本書で紹介する九組は、ほかのどの職種の人たちより、クリエイティブに、よりアクティブに、多拠点で働く意味や価値を引き上げ、建築・まちづくりの職種のポテンシャルを使い倒しているといえるのではないだろうか。 そもそも建築・まちづくり分野は、地域との関わりが強く、その土地にあるものや、その土地だから生み出せるものを形にしたり、その土地だからこそ活かせる環境や運用方法や仕組みを、リサーチしつつトライアンドエラーで実践していくことが多い。それにもかかわらず、実践を考えている若い建築・まちづくりのプレイヤーは、大学や企業が多い都市部に数多く存在し、地域にいくほど圧倒的に減少する。そのバランスの悪さは以前からいわれていたが、移住はハードルが高く、地域のプレイヤーを増やす方法論が待ち望まれていた。その方法こそ、地域に完全移住をするわけではなく、多拠点で働くことではないだろうか。コロナ禍によってオンラインでのコミュニケーションが一般的になったいまだからこそ、地域と都市の両方に関わることができる。仕事も辞めずに、副業的に、とりあえず思い立ったら、地域にある建築・まちづくりの実践フィールドに身を投げ出してみる。本書は、そんな地域に入っていく人が増えていく未来を見越してまとめられた。 ここに登場する実践者には自らつくり上げたメソッドを赤裸々に公開しながら、メリット・デメリットを整理し、多拠点で働く際に頭を悩ませる課題やリスク(会社に勤務しながらイレギュラーな働き方をすること、家の見つけ方、移動の費用をどう節約するかなど)をどうクリアしたのかできるだけ網羅してもらえるよう努めた。これら実践をまとめて一覧すると、読んだ人の頭のなかに、自分と近い部分や、真似したい感覚など、ピンとくる感覚がどこかで芽生え、自分好みの拠点で働くイメージが紡がれることだろう。 本書がそのような新しい働き方や地域活動の一歩を踏み出す一助になることができれば嬉しい。 西田司・永田賢一郎・勝亦優祐・丸山裕貴・大沢雄城 著者プロフィール 西田 司 (ニシダ オサム) (編著) 1976年神奈川県生まれ。1 999年横浜国立大学工学部建築学科卒業後、同年スピ ードスタジオ設立。2002~7年東京都立大学大学院助手。2004年(株)オンデザインパートナーズ設立、現在同代表。東京理科大学准教授、大阪工業大学客員教授、ソトノバパートナー。住宅・各種施設の建築設計や家具デザイン、まちづくりなどにて幅広く活動を展開。 永田 賢一郎 (ナガタ ケンイチロウ) (編著) 1983年東京都生まれ。横浜 国立大学大学院Y-GSA修了。 YONG architecture studio 代表。商店街の空き店舗を活用した設計事務所兼シェアキッチンの「藤棚デパートメント」を拠点に、空き倉庫を活用したシェアアトリエ「野毛山kiez」「南太田ブランチ」などエリア特化型のストックを活用した拠点づくりを横浜で展開。2020年より長野県北佐久郡立科町地域おこし協力隊を兼任。2023年長野県にて(同) T.A.R.P 設立。 勝亦 優祐 (カツマタ ユウスケ) (編著) 1987年静岡県生まれ。20 12年工学院大学大学院工学研究科建築学専攻修了後、2012年(株)日建設計。 2013~15年静岡にてフリ ーランスで活動。2015年勝 亦丸山建築計画事務所設立。2017年(株)勝亦丸山建築計画設立、現在同代表取締役。空間と使い手の持続可能な関係性を生み出し、新しいスタンダードを社会に実装することを目指す建築家チームとして、「その場所や前提の条件を探り(RESEACH)、そこに何が必要かを考え(DESIGN)、現場での実践を還元させる(OPERATION)」ことを指針とする。 丸山 裕貴 (マルヤマ ユウキ) (編著) 1987年埼玉県生まれ。20 12年工学院大学大学院工学研究科建築学専攻修了後、2012~16年(株)KUS一級建築士事務所。2015~18年工学院大学客員研究員。2017年に勝亦優祐とと もに(株)勝亦丸山建築計画を設立、現在同取締役。 大沢 雄城 (オオサワ ユウキ) (編著) 1989年新潟県生まれ。20 12年横浜国立大学卒業後、(株)オンデザインパートナ ーズ。まちづくりやエリア マネジメントなどの都市戦略の企画から実践まで取り組む。2021年より新潟市に(株)オンデザインパートナ ーズ新潟オフィスを開設。現在、横浜と新潟の2拠点にて活動を展開。 藤沢 百合 (フジサワ ユリ) (著) 1975年岡山県生まれ。1998年東京女子大学文理学部卒業後、不動産ディベロッパー勤務。2007~9 年工学院大学2部建築学科。2010~14年(株)ブルースタジオ。2014年(株)スタ ジオ伝伝設立、現在同代表。 2020年Art & Hotel 木ノ離開業。法政大学大学院兼任講師、名古屋造形大学非常勤講師。東京と岐阜の郡上八幡を拠点として「日本の伝統建築と生活文化を次世代に、世界に伝える」を目標に設計・不動産・宿泊業を柱に活動する。 石飛 亮 (イシトビ リョウ) (著) 1987年栃木県生まれ。2013年横浜国立大学大学院Y -GSA修了。2013-19年ノウサクジュンペイアーキテクツ。2019年WANKARASHIN 設立、現在同代表。2021年より横浜国立大学大学院Y-GSA設計助手。横浜と長崎県五島列島を拠点として、その場所の歴史や文化に接続するような建築をつくることを目指し、設計活動に取り組んでいる。 杉田 真理子 (スギタ マリコ) (著) 1989年宮城県生まれ。2016年ブリュッセル自由大学アーバン・スタディーズ修了。2021年都市体験のデザインスタジオ(一社)for Citiesを共同設立、現在同共同代表理事、(一社)ホホホ座浄土寺座共同代表理事。出版レーベル「Traveling Circus of Urbanism」、アーバニスト・イン・レジデンス「Bridge To」運営。都市・建築・まちづくり分野における執筆や編集、リサーチほか文化芸術分野でのキュレ ーションや新規プログラムのプロデュース、ディレクションなど国内外を横断しながら活動を行う。 加藤 優一 (カトウ ユウイチ) (著) 1987年山形県生まれ。東北 大学大学院工学系研究科博士課程満期退学。(株) 銭湯ぐらし代表取締役 、(一社)最上のくらし舎共同 代表理事、(株)オープン・ エー+公共R 不動産パートナー、東北芸術工科大学専任講師。建築・都市の企画・設計・運営・研究を通して、実践的なまちづくりに取り組む。近作に「SAGA FURUYU CAMP /旧富士小学校の再生」(基本構想・設計)「小杉湯となり」(企画・計画・運営)「万場町のくらし」(設計・施工・運営)など。著作に『銭湯から広げるまちづくり』(単著・学芸出版社)など。 中山 佳子 (ナカヤマ ヨシコ) (著) 1987年茨城県生まれ。2011年横浜国立大学大学院Y-GSA修了後、設計事務所に入社、現在に至る。2020年~明星大学建築学部非常勤講師。建築・都市・グラフィックの横断的デザインとディレクションをとおし、事業課題・地域課題・社会課題解決を目指す。おもな受賞に、iF デザインアワ ード(ドイツ)、北米照明学会Lumen Award(アメリカ)、空間デザイン賞・銅賞(日本)、サインデザイン賞(日本)、都市計画実務発表会都市計画コンサルタント協会長賞(日本)ほか多数。 梅中 美緒 (ウメナカ ミオ) (著) 1982年北海道生まれ。2008年工学院大学大学院工学研究科建築学専攻修了後、(株)日建設計。2018年より勤務しながら『旅をしながら働く』実証実験。世界の働き方を観察するフィ ールドワークを続けながら、 多くの企業のワークスタイ ルデザインを手掛ける。日本全国を多拠点生活しながらアドレスホッパーサラリ ーマンとして働き、2021年静岡県函南町移住。20 22年Unknown Meets Ethno graphy 創業。建築エスノグラファー、世界100ヶ国以上を旅するバックパッカー。

-

神村光洋写真集 不在を撮る

¥4,290

写真 神村光洋 文章 伊藤俊治 発行 建築の建築 デザイン 芝野健太 翻訳 河西香奈 編 飯沼珠実 H260 x W244mm, 120p. 掲載写真101点, 日英併記 オフセット印刷(4C), 上製本 ISBN 978-4-9911475-2-4 1948年 東京に生まれた神村光洋は、1966年に日本大学写真学科入学、1969年に同校を中退し、以後フリーランスのカメラマンとして商業写真の分野で活動しました。「頼まれれば何でも撮った」と語る神村は、いっぽうで仕事の合間を縫って個人的な作品制作に取り組んできました。その被写体は「建築」です。 全101カットを収録する本書は、大きく3つのパートで構成されます。 前半は白黒写真57点を掲載します。1980年代後半から2000年代に制作された4つのシリーズを、本書では「不在の光景」という1つの塊として再編集しました。建築物に反射した太陽光が都市に纏う様子を撮影した「スペクトログラム」、バブル経済の土地投機により個人商店や住宅が立ち退いた空き地に立ち現れた「壁」、消えゆく商店街をスナップした「街」、そして街を行き交う人々が〈置き忘れた〉影を写し撮ろうとした「通過者」。本書デザイナーの芝野健太は、都市を歩き回る神村の脚の感覚と、被写体と出会い撮影する衝動を表現したいと考えました。 前半と後半のあいだには、「習作 1968」として、神村の学生時代の写真9点を差し込みます。神村の眼差しは、批評的でありつつも、どこか素朴さを残しています。本書編者の飯沼珠実は、神村が撮る「不在」の写真における市民の気配に興味を持ち、神村の目に「不在」が映りはじめる前、1968年前後に撮影されたスナップ写真を本書に収録することを希望しました。 後半はカラー写真35点を掲載します。神村の代表作「動物園」(第23回伊奈信男賞受賞)は、世界各都市の動物園をめぐり、動物が姿をみせないタイミングで飼育施設を撮影しました。動物園とは、人間にとっては劇場であるいっぽうで、動物にとっては自らが生きる環境といえます*。カメラをとおして、見る者 / 見られる者という関係、空間のコンテクストのひずみを見つめ、舞台装置としての動物園を描きだします。本書で8点を発表する「無限遠の先」は、今日も撮影中の意欲作となります。 本書の最後には美術史家・伊藤俊治による批評「不在を撮る」を収録します。 *参照「なぜ動物を観るのか?ジル・エローに捧ぐ」『見るということ』2005, ちくま学芸文庫, ジョン・バージャー 著, 飯沢耕太郎 監修, 笠原美智子 訳

-

つくる人になるために 若き建築家と思想家の往復書簡|光嶋裕介/青木真兵

¥2,420

SOLD OUT

発行:灯光舎 B6変型判 縦180mm 横150mm 厚さ17mm 260ページ 並製 価格 2,200円+税 ISBN978-4-909992-03-1 初版年月日2023年8月20日 イラスト 青木海青子 自分にとって大切だと思うことを、思い切って言葉にする。 誰からも必要とされなくても、見向きもされなくても、声を発し続ける。 それが僕にとっての「つくる」ということ。 建築する日々に励みながら、旅先でのスケッチや執筆活動にも精をだす若き建築家と、奈良の山村に私設図書館をつくり、執筆や自主ラジオなど様々な形でメッセージを発信する若き思想家が、些細な日常の出来事や思索をつぶさにみつめて綴った往復書簡。 私たちにとって「つくる」とはなにかを問いかけ、つくる喜びについて対話を重ねながら、生き物として生きやすい社会を模索していく。 書簡をとおした対話のトピックスはまさに縦横無尽。働くことやお金のこと、ふたつの原理の往還、外と内の自然、そして建築や本の話まで広がっていきます。ふたりの対話をじっくり観察すると、私たちがイメージする「つくる」という言葉の意味が豊潤に広がり、社会の前提を問い直すこと、自ら思考し行動することが、何かを「つくる」ことへのきっかけにつながるのではないかと感じます。 互いのちょっとした違いを認め合い、相手の言葉を受け止め、内省し、さらに言葉を紡いでいく二人の姿勢は、私たちの日々の生活や思考へのささやかな刺激となり、「つくる」のイメージを拡張し、生き物として少しでも生きやすい社会をつくるヒントになるかもしれません。また、ふたりの書簡を楽しく彩る青木海青子さんのイラストも見どころです。 対話相手の知性に対する敬意を示すのは容易なことではありません。「打ち返しやすいボール」を打ち込むことではもちろんないし、かといって「打ち返せないボール」を打ち込むことでもない。そのあわいの、相手が最高のパフォーマンスを発揮できる球筋をピンポイントで狙う技術がふたりとも卓越しています。 ――― 内田 樹 初版のみ、浮き出し(エンボス)加工、封蝋に見立てたシール付きの特別仕様です! ※シールは4色ありますが、本の内容はどれも同じです 目次 まえがき LETTER #1 自分の地図をつくる LETTER #2 はじまりを問い直す LETTER #3 建築とは何か LETTER #4 「ちょうどよい」を考える LETTER #5 つくる人になるために LETTER #6 お金とは何か LETTER #7 つくることの喜び LETTER #8 結界が生み出すもの LETTER #9 生きるための建築 LETTER #10 現場に立つ LETTER #11 偶然性を受け入れる LETTER #12 汗水たらして働く LETTER #13 自己変容を楽しむ LETTER #14 分けずに受け取る あとがき 後日譚 前書きなど 【「まえがき」より】 今考えると橋下氏が新自由主義的政策をはじめたのではなく、2002年にはじまる小泉純一郎首相がおこなった「聖域なき構造改革」の延長線上に、橋下氏は戦略的にセンセーショナルな形としておこなっただけだったのでしょう。ただ当時の僕は内田先生や中島さんに対して同意、賛同の声しか上げることができませんでした。もちろんそれで十分だったのかもしれませんが、自分は研究者であり、内田先生の弟子であるという自負のようなものを勝手に背負い、「シュートを打つ」必要があるのだと思いつづけてきました。 でもやっぱり、自分の言葉で声を上げたい。 いわゆるものづくりをするわけではない僕にとって、「つくる」とはこういう心情に基礎づいているのだと思います。それはまったくオリジナルの言い方、語彙を使用しなければならないということではありません。自分にとって大切だと思うことを、思い切って言葉にする。誰からも必要とされなくても、見向きもされなくても、声を発し続ける。とはいえ、いつ他人に聴いてもらってもいいように、その言葉、声自体は丁寧に磨いておく。「つくる」とは最初から完成品を求めることではありません。 【LETTER#5 「つくる人になるために」より】 人間は、誰もが何かを「つくる」ことで生きています。建築という言葉は、動詞だと構築する「つくる」という意味をもちます。食ベることと料理をつくることの関係のように、衣食住という命に近い行為のすべてが他者と協働しながら何かを「つくる」ことで成り立っています。この「つくる」ことを通して感じられる「喜び」があらためて個々人に問われているように思えてなりません。 著者プロフィール 光嶋裕介(こうしま・ゆうすけ) 建築家/一級建築士/博士(建築学) 1979年米国・ニュージャージー州生まれ、小学校2年生の頃日本・奈良に帰国するも、少年野球(5番キャッチャー)に熱中。中学からカナダ・トロントと英国・マンチェスターで過ごし、野球に加えてNBAにハマる。高校で再度帰国し、バスケに明け暮れて、バンド(英語の発音がよくて声がデカイだけのボーカル)をやったり、村上春樹を通して読書に目覚めたり、麻雀を覚えたりする。2004年に早稲田大学大学院を修了し、単身ヨーロッパへ。ドイツ・ベルリンの設計事務所で職を得て、4年間働く。2008年に帰国し、光嶋裕介建築設計事務所を開設。2011年に処女作として、内田樹先生の道場兼自宅《凱風館》を神戸に完成させる。竣工後すぐに入門し、現在は合気道参段。2021年より、神戸大学特命准教授。主な作品に、《旅人庵》(京都)、《森の生活》(長野)、《桃沢野外活動センター》(静岡)など。2015年にAsian Kung-Fu Generationの《Wonder Future》全国ツアーのステージデザインとドローイングを提供。主な著書に、『増補 みんなの家。』(筑摩書房)、『つくるをひらく』(ミシマ社)など多数。最新刊は、『ここちよさの建築』(NHK出版)。 青木真兵(あおき・しんぺい) 思想家/社会福祉士/博士(文学) 1983年生まれ、埼玉県浦和(現さいたま)市にて育つ。現在は「人文系私設図書館ルチャ・リブロ」キュレーターを名乗っている。中学・高校時代は米米CLUBとみうらじゅんに傾倒していた。大学では考古学を専攻し、大城道則先生の研究室と図書館を往復する日々を過ごしながら、長期休みには国内外の発掘調査に出かけていた。大学院進学を機に関西に越し、西洋史を専攻しつつ内田樹先生の大学院ゼミに通う。 専門は古代地中海史(フェニキア・カルタゴ)。2014年より実験的ネットラジオ『オムライスラヂオ』を週一本以上配信し続けている。2016年より奈良県東吉野村在住。現在は障害者の就労支援を主な仕事にしつつ、大学などで講師を務めている。著書に『手づくりのアジール』(晶文社)、妻・青木海青子との共著『彼岸の図書館』(夕書房)、『山學ノオト』シリーズ(エイチアンドエスカンパニー)などがある。

-

moving days|平野愛

¥3,300

発行 誠光社 A5横 / 176P / フルカラー / 並製PUR製本 どこへではなく、何から引っ越すのか。 当たり前の風景が束の間非日常へとほどけ、また新しい日常が積み上げられていく。 そのあわいに美しい光とともにあった、7組の"moving days”。 人生の節目に訪れる「瞬間」であると同時に、時間を伴う「ストーリー」でもある「引っ越し」という祝祭/儀式を、そのストーリーを綴ったテキストと、繊細な色合いのフィルム写真で捉えた写真集。2018年に私家版として刊行され、好評を博した私家版写真集のコンセプトとタイトルを受け継ぎ、その後に撮り下ろされた7組の引っ越しを収録。同写真集にインスパイアされたアルバムもリリースしているHomecommingsの福富優樹による書き下ろしエッセイを巻末に収録。彼ら彼女らは、そしてわたしたちは何から引っ越してきたのか。人生の節目節目で開きたい、あなたの大切な一冊になることでしょう。

-

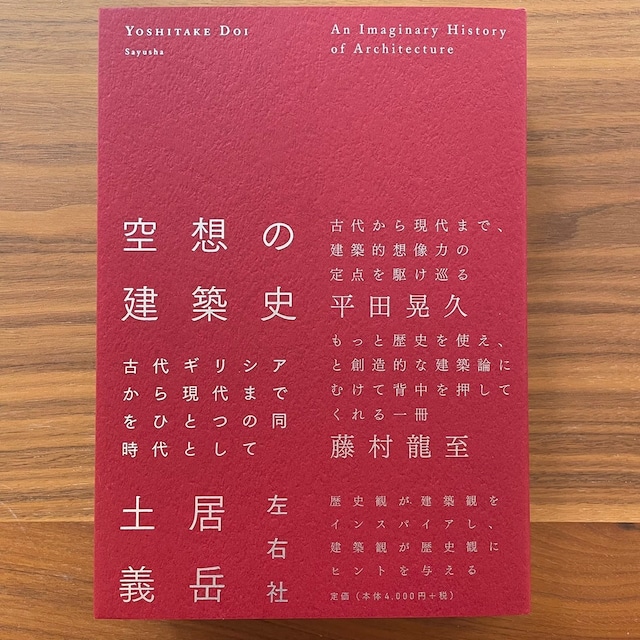

空想の建築史 古代ギリシアから現代までをひとつの同時代として|土居義岳

¥4,400

SOLD OUT

定価 4,400 円(税込) 刊行日 2022年11月30日 判型/ページ数 A5判 上製 636ページ ISBN 978-4-86528-342-6 Cコード C0052 装幀・装画 五十嵐哲夫/装幀 歴史とは常に更新してゆくべきものである──。 建築学の原点に立ち返り、古代ギリシア以来の〈部分と全体〉概念の再検討からはじまる、 デジタルアーカイブの時代のための新しい建築史への探求の旅。 アリストテレス、ウィトルウィウス、ラスキンらの建築論を問い直し、 ゼンパーやヴィオレ=ル=デュクが導いた近代的建築史学を疑う。 ザハ・ハディドの新国立競技場問題、原広司の問い、伊東豊雄の作品の意味までを取り上げながら、 建築史学はいま、いかなる未来を描くのか? 刺激的で根源的な問いを大胆に論じ、真に現代的な建築史を希求する畢生の一冊。 古代から現代まで、建築的想像力の定点を駆け巡る──平田晃久 もっと歴史を使え、と創造的な建築論にむけて背中を押してくれる一冊──藤村龍至

-

空間デザインの詩学|田中寛志

¥2,200

SOLD OUT

新保智子 編 発行 港の人 B6判/フランス装/本文96頁+カラーページ(観音開き8頁+4頁) 2000円(本体価格・税別) 2023年1月刊 ISBN978-4-89629-414-9 C0070 ザ・ギンザや東京銀座資生堂ビルのショーウインドウは、資生堂の美意識の表現であるだけでなく、歴史ある街・銀座の表情をつくり、時代そのものに働きかけるメディアとして大きな役割を果たし続けている。本書は、これらのウインドウをはじめ、国内外の資生堂店舗のデザインを数多く手がけた空間デザイナーの第一人者である田中寛志氏のエッセイや詩を集めたもの。資生堂において第一線で活躍するなかで得た哲学、同社退社後、母校の金沢美術工芸大学教師生活での空間デザインの再発見、そして、心の病を経て得た洞察……これらが詩的な言葉で語られる。 著者が手がけたショーウインドウや空間デザインの写真、デザインプランのスケッチなどもカラーで収録。田中氏の仕事のよき理解者たち11名の寄稿を収めた別冊冊子つき。 ■目次 エッセイ「遠くから見ること。そして、近くから見ること。」 カラーページ「ショーウインドウ抄」 エッセイ「Fragments 空間デザインのエッセンス」 詩とエッセイ「青い朝顔」「白」「生命」「光」 カラーページ「スペースデザイン抄」 論考「資生堂のショーウインドウ」 解説「空間デザインの詩学」新保智子 別冊冊子「田中寛志さんと」 ■著者 田中寛志(たなか・ひろし) 1945年2月26日東京生まれ。1967年金沢美術工芸大学卒業。同年、資生堂入社。銀座を拠点に国内外のショーウインドウデザインや店舗のクリエイティブディレクターを担当し、それらの仕事はディスプレイデザイン優秀賞、御堂筋ショーウィンドウコンクール内閣総理大臣賞など多数受賞。セルジュ・ルタンスやリカルド・ボフィールとの仕事でも大きな功績を残した。資生堂退社後、2006年金沢美術工芸大学教授、2015年まで教鞭をとる。2010年からは国立市の「桃太郎アトリエ」で児童美術教育にも携わる。資生堂での仕事は『Shiseido Window Art 100 1963~1993』(求龍堂)などで紹介されている。共著に『6人のディスプレイ ディレクション』(六耀社)。 ■編者 新保智子(しんぽ・ともこ) 1952年2月5日東京生まれ。1974年東京造形大学卒業。同年、ミキモト入社。国内外のショーウインドウや出店計画に携わり、入社と同時にオープンしたミキモト本店ビルのショーウインドウと銀座通りに開口したプラザの演出をビルが建て替えられる2015年まで手掛ける。ミキモトでの仕事は『真珠がつなぐ ミキモトのウインドウ』(六耀社)などで紹介されている。金沢美術工芸大学名誉客員教授。大学時代に幼稚園児の絵画教室を主宰。

-

旧グッゲンハイム邸物語 未来に生きる建築と、小さな町の豊かな暮らし

¥1,650

SOLD OUT

発行 BOOKぴあ 発売日 2017/03/15 ISBN 9784835638126 定価 1,650円(本体 1,500円+税) 兵庫県神戸市垂水区塩屋町。神戸の西にある海沿いの小さな町に、100年以上立ち続ける洋館「旧グッゲンハイム邸」。その歴史と未来を綴った1冊。著者は「旧グッゲンハイム邸」の管理人・森本アリさん。大所帯ブラスバンド「三田村管打団?」などでも活躍するミュージシャンであると同時に、まちづくりに関する活動も積極的に行なっている、神戸のキーマンと呼ぶべきひとりです。 旧グッゲンハイム邸は、明治時代にドイツ系米国人貿易商ジャック・グッゲンハイムさんのために建てられた異人館。現在は貸しスペースとして様々なイベントが開催され、特に音楽ファンにとっては全国的に知られる場所です。映画やドラマのロケで使われるなど、町のシンボルであると同時に、全国から人々が訪れる聖地でもあります。そんな旧グッゲンハイム邸も、10年ほど前までは、震災や度重なる台風の影響で老朽化し、長らく空き家の状態が続いていました。そして、売却・解体の可能性もあったこの建物の危機を、文字通り私財をなげうって救ったのが森本さん一家。そこからはじまるこの建物の再生は、やがて小さな町の姿も、いきいきとしたものに変えていくことになります。 映画『繕い裁つ人』や、NHK朝の連続テレビ小説『べっぴんさん』などにも登場した神戸を代表する洋館・旧グッゲンハイム邸の、知られざる歴史とまちづくりに関する現在進行形の物語。それは、都市開発が進む時代だからこそ、多くの人たちに響く、日々の暮らしにとって大切な物語とも言えるものです。 帯推薦文:木皿泉(脚本家) 巻末対談:二階堂和美(音楽家/僧侶)×森本アリ、 島田陽(建築家)×森本アリ

-

クリティカル・ワード 現代建築 社会を映し出す建築の100年史

¥2,420

SOLD OUT

発行 フィルムアート社 山崎泰寛、本橋仁=編著|勝原基貴、熊谷亮平、吉江俊=著 発売日:2022年03月23日 四六判|328頁|定価 2,200円+税|ISBN 978-48459-1812-6 現代建築を知るための235のキーワード! 都市、技術、政治、文化、メディア。5つの切り口で建築の現代(いま)に迫る。 基本用語から、時事、サブカル、最新テクノロジーまで、建築を取り巻く幅広いトピックを一冊で学べる“クリティカル”なキーワード集。 建築は、複雑な社会との応答関係のなかで生まれる。1920年代から2010年代までの100年に起きた建築にまつわる出来事を厳選し、コンパクトに収録。現代建築へ至る100年史を10年ごとに区切り、各時代の建築を理解するための重要なキーワードを、すべて書き下ろしのテキストで解説します。 都市、技術、政治、文化、メディアという5つの分野を専門とする、5人の著者がキーワードを選定し執筆。また各著者による、100年を串刺しにした巻頭論文も収録しました。235に渡るキーワードは、建築だけでなく関連分野にも踏み込んでいるため、人文や社会、芸術などそれぞれの学問分野に関心のある方にもおすすめの一冊です。 建築関係者はもちろん、学生や社会人、近現代建築ファンにとっても必携の、充実のキーワード集の誕生です! ◆シリーズ[クリティカル・ワード] 現代社会や文化および芸術に関わるさまざまな領域を、[重要用語]から読み解き学ぶことを目指したコンパクトな入門シリーズです。 基本的かつ重要な事項や人物、思想と理論を網羅的に取り上げ、歴史的な文脈と現在的な論点を整理します。もっと深く理解し、もっと面白く学ぶために必要な基礎知識を養い、自分の力で論じ言葉にしていくためのヒントを読者に提供する新しい入門書です。 目次 はじめに──建築から社会を見る、その態度についての補記 論考1 国土の破壊と再編 近代化とその両義性の都市論 ──合理化とヒューマニティ、消費と主体性をめぐって 吉江俊 論考2 国境の無効と固執 近現代技術における普遍性と多様性の模索と実現 熊谷亮平 論考3 権力の顕示と弱体 DXと分散型社会、メタバースがもたらす建築の新たな地平 勝原基貴 論考4 経済の成長と衰退 「ハイそれまでョ」と、割食う建築家の大正・戦後・現代 本橋仁 論考5 メディアの発生と展開 知のゆりかご ──建築メディアの100年史 山崎泰寛 第1章 1920年代──二つの災禍から始まる日本のモダニズム 装飾と犯罪/ドミノシステム/外装タイル/植民地建築/第三インターナショナル記念塔/都市計画法と市街地建築物法/分離派建築会/民家/平和記念東京博覧会/関東大震災/帝都復興院/バラック/考現学と生活学/田園都市株式会社/帝国ホテル/建築をめざして/モダニズム建築/シュレーダー邸/近隣住区論/シカゴ学派/バウハウス・デッサウ校/エスプリ・ヌーヴォー館/明治神宮外苑/近代建築の五原則/ヴァイセンホーフ・ジードルンク/映画『メトロポリス』と機械美/CIAM/聴竹居/SRC造/バルセロナ・パビリオン 第2章 1930年代──都市文化の爛熟 国家と消費社会の表現 アウトバーン/大大阪/アールデコ/スカイスクレイパー/阪神間モダニズム/銀座/東京中央郵便局/新建築工芸学院/乾式工法と市浦健自邸/インターナショナル・スタイル/ニューヨーク近代美術館/アテネ憲章/ブルーノ・タウト来日/函館大火/築地本願寺/光のカテドラル/国会議事堂と帝冠様式/黒部川第二発電所/パリ万国博覧会日本館/東京オリンピック中止/新興工業都市計画/ジョンソンワックス本社ビル 第3章 1940年代──第二次世界大戦を経て、民へ 空間・時間・建築/伝統・選択・創造展/国民住宅/住宅営団/大東亜建設記念営造計画/レーモンドと第二次世界大戦/建物疎開/原爆ドームとアウシュヴィッツ/GHQ/闇市/衛生陶器と伊奈製陶所/建築計画学/ケース・スタディ・ハウス/昼の都市・夜の都市/プレモス/紀伊國屋書店/新日本建築家集団/近代建築論争(民衆論争)/アパルトヘイト/建設省/戸山ハイツ 第4章 1950年代──都市・建築の55年体制 戦後復興の志向 建築基準法/住宅政策の三本柱/住宅金融公庫と自邸/木賃アパート/八勝館御幸の間/神奈川県立近代美術館/51C型と住宅産業/アルミサッシュと工業化住宅/ジャパニーズ・モダン/チームX/ブルータリズム/SHシリーズ/昭和基地と川合健二/世界平和記念聖堂/伝統論争と原爆堂/国際文化会館/広島平和記念公園および資料館/丹下健三と技術/現場打ちコンクリート/秩父セメント第二工場/ヴェネチア・ビエンナーレ日本館/シチュアシオニスト/新建築問題/東京タワー/郵政スタイル/人民大会堂 第5章 1960年代──オリンピックに見た夢 高度成長期の都市で メタボリズム/群造形/か・かた・かたち/オープンシステム/八郎潟と干拓事業/市浦健と千里ニュータウン/アメリカ大都市の死と生/アーキグラム/苗場プリンスホテル/建物区分所有法/住宅は芸術である/建築家なしの建築/カーテンウォール/ユニットバス/東京オリンピック1964/日本武道館/京都タワー/ハイレッド・センター/ジャズ喫茶・クラブ/博物館明治村/ヒルサイドテラス/塔の家/空間から環境へ/フラー・ドーム/ホール・アース・カタログ/プレファブリケーション/霞が関ビル/帝国ホテルの様式保存/月面着陸 第6章 1970年代──巨大化する見えない国土 ポストモダニズムの潮流/大阪万博/広場/まちづくり/原広司と集落調査/都市住宅/セキスイハイムM1/列島改造論/見えない都市/神殿か獄舎か/大石寺正本堂/基町・長寿園団地/住宅双六/プーライエ/孤風院/ツーバイフォー/巨大建築論争/重要伝統的建造物群保存地区/KEP/幻庵・開拓者の家/セゾン美術館(西武美術館)/ポンピドゥー・センター/パタン・ランゲージ/錯乱のニューヨーク/プリツカー賞 第7章 1980年代──超芸術トマソン 都市の奪還を目指して 広告=都市/神戸ポートアイランドと水谷頴介/地区計画制度/生闘学舎・자립/ゲニウス・ロキ/名護市庁舎/ホテルニュージャパン火災/風景学/ラ・ヴィレット公園国際設計コンペティション/ハイテック・スタイル/批判的地域主義/東京ディズニーランド/超芸術トマソン/AT&Tビル/九龍城砦/東京画/ルーヴル美術館(増築)/チェルノブイリ/リゾート法/OMソーラー/DOCOMOMO/くまもとアートポリス/シムシティ/ベルリンの壁崩壊 第8章 1990年代──世界都市博覧会 バブル崩壊と止まる時代 東京都庁舎/ANY会議/梅田スカイビル/ハイパービルディング/TOKYO STYLE/新宿西口ダンボール村/阪神・淡路大震災/開放系技術/オウム真理教とガリバー王国/世界都市博覧会/CAD/ビルバオ・グッゲンハイム美術館/メイド・イン・トーキョー/没場所性と郊外化/ジェントリフィケーション/近代化遺産/ブラウンフィールドとニューアバニズム/腰巻き保存/建築基準法改正・性能規定 第9章 2000年代──グローバル化する都市 CCTV的なるもの アメリカ同時多発テロ/せんだいメディアテーク/サード・プレイス/ソーシャル・キャピタル/都市再生特別措置法/お台場/タワーマンション/ショッピングセンター/リノベーション/大改造‼︎劇的ビフォーアフター/限界集落/地域アート/金沢21世紀美術館/アルゴリズミック・デザイン/耐震改修/構造計算書偽造問題/東京駅復原/中国中央電視台/ウィキペディア/ザ・タワー 第10章 2010年代──世界を見渡す技術と公共性のゆくえ 東日本大震災/コミュニティデザイン/シェア/PPP・PFI/オールドタウン/少子高齢化とおひとりさま/建築展の隆盛/国立近現代建築資料館/Google Earth/BIM/デジタル・ファブリケーション/三菱地所を見に行こう/虎ノ門ヒルズ/豊洲移転/ル・コルビュジエ世界遺産/エストニア国立博物館/京都市立芸術大学移転/銀座ソニーパーク/東京オリンピック2020・新国立競技場問題 おわりに 図版出典 参考文献

-

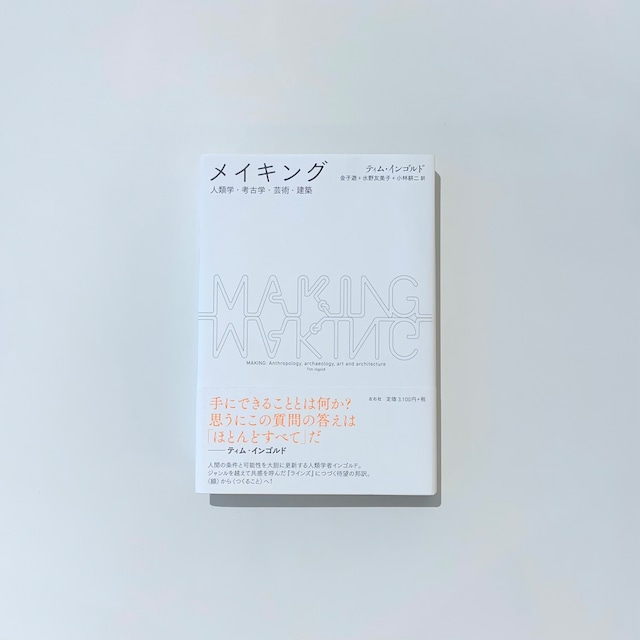

メイキング 人類学・考古学・芸術・建築

¥3,410

発行 左右社 著者:ティム・インゴルド 訳者:金子遊・水野友美子・小林耕二 装幀:松田行正+杉本聖士 定価:本体3100円+税 四六判上製/332ページ 2017年10月20日 第一刷発行 9784865281798 C0039 線を引くとき、ひもを綯うとき、凧をあげるとき、建物を建てるとき。わたしたちはいつだって、世界と手で対話し、応答しながら生きている。すべての〈つくるひと〉に送る『ラインズ 線の文化史』につづく待望の邦訳第2弾! 人類学と考古学、芸術、そして建築。 これら4つのAをすべて、世界を探究する技術として捉えなおしたならば、どんな風景が広がるだろう。そのために石器を試作し、浜辺を歩き、ある1体の彫像を1週間観察する。そんな授業を続けてきたインゴルドが送る、文化人類学の冒険の書! チェリスト・ロストロポーヴィチに弟子入りすることと、〈参与観察〉はどう違うのか? フランスからアフリカまで産出する石斧が、ほとんど同じ形状をしているのはなぜか? ゴチック建築の傑作、シャルトル大聖堂は、設計図なしにどうやってつくられたのか? デザインがあってプロダクトがある。では生物は〈デザイン〉されているのか? この物質世界のなかで、生きているとはどういうことか? それは風に吹かれる凧とどう違うのか? 無数の刺激的な問いから、インゴルドは人間の根本的な条件と可能性を見つけだす。 知るのではない、狩人になるのだ――。 『メイキング』とともに過したものだけが、その意味を知る! 目次 序文、および謝辞 第1章 内側から知ること 第2章 生命の素材 第3章 石斧をつくること 第4章 家を建てること 第5章 明視の時計職人 第6章 円形のマウンドと大地の空 第7章 流れる身体 第8章 手は語る 第9章 線を描く 訳者あとがき 文献一覧 索引 ティム・インゴルド(Tim Ingold) 1948年英国バークシャー州レディング生まれ。社会人類学者、アバディーン大学教授。人間と動物、進化という概念、人間にとっての環境の意味など、従来の文化人類学の枠組みを大きく越える思索をつづけ、世界的に注目されている。主著『ラインズ 線の文化史』のほかにBeing Alive: Essays on Movement, Knowledge and Description, 2011(邦訳刊行予定)など多数。 金子遊(かねこ・ゆう) 1974年生まれ。映像作家、批評家。映像、文学、民族学を領域横断的に研究し、『辺境のフォークロア』(河出書房新社、2015)、『異境の文学』(アーツアンドクラフツ、2016)、『映像の境域 アートフィルム/ワールドシネマ』(森話社、2017)のほか、『フィルムメーカーズ』『クリス・マルケル 遊動と闘争のシネアスト』『国境を超える現代ヨーロッパ映画250』『アピチャッポン・ウィーラセタクン』『アメリカン・アヴァンガルド・ムーヴィ』などの編著や共編著、共訳書にマイケル・タウシグ『ヴァルター・ベンヤミンの墓標』(水声社、2016)などがある。 水野友美子(みずの・ゆみこ) 1983年生まれ。ロンドン大学ゴールスミス・カレッジ・メディア&コミュニケーション学部ならびに一橋大学大学院総合社会科学専攻人間行動研究科にて、アートの人類学・映画学を専攻。共訳書にマイケル・タウシグ『ヴァルター・ベンヤミンの墓標』(水声社、2016)などがある。 小林耕二(こばやし・こうじ) 1969年生まれ、東京外国語大学を経てチェコ政府給費留学生としてカレル大学留学。東欧文化研究(美学)、ヤン・ムカジョフスキー研究。総社土曜大学主宰。 ● ティム・インゴルド関連書籍 https://honnosiori.buyshop.jp/search?q=ティム・インゴルド

-

冒険する建築|伊東豊雄

¥2,750

発行 左右社 装幀:松田行正+杉本聖士 定価:本体2500円+税 46変並製/120ページ 2017年6月20日 第一刷発行 978-4-86528-175-0 C0052 伊東豊雄のアイデアの源流を探せ! 森、雲、うねり、踊る視線、身体…。漂うアイデアをすくいあげ、混ぜ合わせ、一つの建築が次の建築へとつながっていく様子を平易、かつ詩的な文体で綴る、伊東豊雄の書き下ろし。「せんだいメディアテーク」「台中国家歌劇院」から、まだ見ぬ建築へと続く、世界的建築家のアタマの中とは。アイデアを欲するすべての人に捧ぐ、フルカラー・ビジュアルブック!(訳:繁體中文/English) 〈はじめにより〉 流れている水の行き先が見えないように、自分の建築の行方も見えません。私にとって新しい建築を作ることはいつもワクワクする冒険なのです。 ❖目次 森の建築 Architecture-Forest 森林的建築 ・せんだいメディアテーク ・台湾大学社会学部棟 ・多摩美術大学図書館(八王子キャンパス) … 雲の天井 Ceiling of Clouds 雲般的天花 ・薬師寺食堂(内部) … まわる建築 Architecture Going Round 轉動的建築 ・台北世界貿易センター広場 … うねる建築 Undulating Architecture 波浪般的建築 ・みんなの森 ぎふメディアコスモス ・瞑想の森 市営斎場 … 揺れる壁 Swaying Walls 擺動的牆 ・バロック・インターナショナルミュージアム・プエブラ … 身体の中のような建築 Anatomical Architecture 如身體內部結構般的建築 ・中野本町の家 ・台中国家歌劇院 …他多数 作品データ Data on Works 作品簡介 伊東豊雄 建築家。1941年生まれ。主な作品に「せんだいメディアテーク」「みんなの森 ぎふメディアコスモス」「台中国家歌劇院(台湾)」など。ヴェネチア・ビエンナーレ金獅子賞、王立英国建築家協会(RIBA)ロイヤルゴールドメダル、プリツカー建築賞など受賞。2011年に私塾「伊東建築塾」を設立。児童対象の建築スクールや、地方の島のまちづくりなど、これからのまちや建築を考える建築教育の場としてさまざまな活動を行っている。 ─ Toyo Ito Architect. Born in 1941. Main works: Sendai Mediatheque, ‘Minna no Mori’ Gifu Media Cosmos, National Taichung Theater (Taiwan R.O.C.), etc. Awards: Golden Lion at the Venice Biennale, Royal Gold Medal from The Royal Institute of British Architects, The Pritzker Architecture Prize, etc. Established a private architectural school “ITO JUKU” in 2011 including Architecture School for Children and the activities for the development of an island to foster young and talented architects for the age and society to come. ─ 伊東豐雄 建築家。1941年出生。主要的作品為「仙台媒體館」、「大家的森林 岐阜Media Cosmos」、「台中國家歌劇院(台灣)」等。獲獎紀錄:威尼斯建築雙年展金獅子獎、皇立英國建築家協會(RIBA)Royal Gold Medal、普立茲克建築獎等。2011年成立「伊東建築塾」。以兒童為主要對象的建築私塾、以及地方小島的造街計畫等,做為思考城市、建築等建築教育活動的場所。

-

月刊ビル 全号セット

¥2,475

SOLD OUT

発行 BMC 月刊ビル1~7号、別冊旅ビル、味園号のセットです。

-

復興建築 モダン東京をたどる建物と暮らし

¥2,090

SOLD OUT

出版:トゥーヴァージンズ 発売日:2020/12/2 監修:栢木まどか 本体価格:1,900円(+税) 仕様:192ページ/A5/並製 ISBN:978-4-908406-64-5 建物から人々の暮らしと時代性を探るビジュアル探訪記「味なたてもの探訪」シリーズ第3弾がついに登場! 関東大震災後、現代の東京の骨格をつくった「帝都復興計画」と、未曾有の災害から人々が奮起し、建てられた「復興建築」を通して、近代東京の成り立ち、人々の暮らしをたどります。 仲見世商店、教科書図書館、百貨店、老舗古書店、オフィスビル、昭和初期の邸宅など、 関東大震災後の大正末期〜昭和初期にさまざまな目的で建てられた建築6軒と、そこに関わる人々を取材した<インタビュー/建物と暮らし>。 震災後、100年先の未来を見据えて構想された「帝都復興計画」から、近代東京の成り立ちにせまる<テーマ/帝都復興計画から東京をたどる>。 現存物件はもちろん、さまざまな年代のアーカイブ写真も満載! 専門解説とともに街歩きが楽しめる<復興建築 タイムスリップMAP>。 東京が「世界一の都市」を目指した時代の断片を、この本を持って探しに参りましょう。 <取材先> ・もう一度来たい江戸趣味小玩具店「助六」(浅草) ・東洋趣味を基調とした百貨店「高島屋日本橋店」(日本橋) ・時を受け渡す古書店「一誠堂書店」(神保町) ・日本で最初にできた教科書図書館「東書文庫」(王子) ・人の縁と思いが繋ぐオフィスビル「第2井上ビル」(茅場町) ・夕暮れがうつくしいカフェ「カフェおきもと」(国立) <復興建築 タイムスリップMAPエリア> ●日本橋エリア ●銀座・新橋エリア ●丸の内・有楽町エリア ●水道橋・神保町・九段下エリア ●浅草・蔵前・両国エリア ●上野エリア (出版社商品ページより)

-

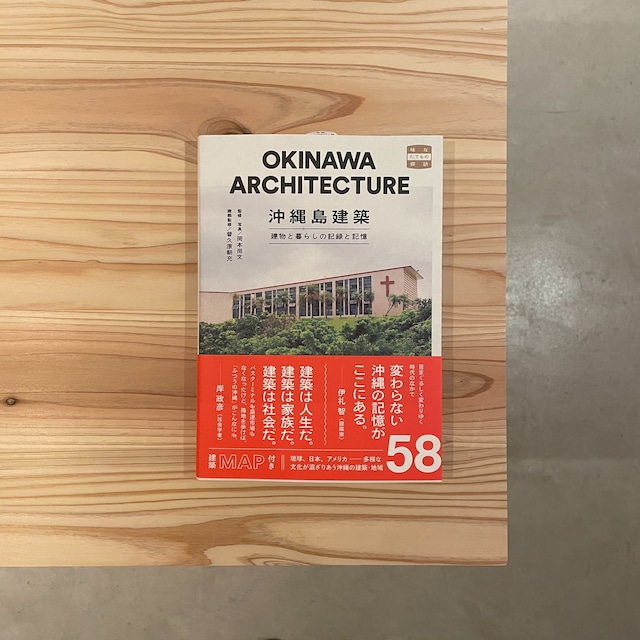

沖縄島建築 建物と暮らしの記録と記憶|岡本 尚文/普久原 朝充

¥2,090

SOLD OUT

出版 トゥーヴァージンズ 発売日:2019/12/4 監修・写真 岡本 尚文 建築監修:普久原 朝充 本体価格:1,900円(+税) 仕様:192ページ/A5/ソフトカバー ISBN:978-4-908406-40-9 《味なたてもの探訪》シリーズ第2弾は「沖縄の建築」。 木造建築、コンクリート建築、赤瓦、セメント瓦、琉球、日本、アメリカーー 多様な文化が混ざり合う沖縄のまちと建築を通して、時代の流れのなかを生きた人びとの暮らしの「記録と記憶」をまとめた一冊。 現存する数少ない戦前の建築から戦後アメリカ文化の影響を受けた建築まで、沖縄の歴史をたどる10軒を取材。 沖縄独特の建築意匠やアイデア、地域の商店などを紹介したコラム、沖縄本島4エリアの見るべき建築を、写真と専門的な解説で紹介したマップなど。普通のガイドブックでは物足りない方にもおすすめです! (出版社商品ページより)

-

シブいビル 高度成長期生まれ・東京のビルガイド|鈴木伸子・白川青史

¥1,870

SOLD OUT

出版 リトルモア デザイン:大島依提亜 定価:本体価格1700円+税 ISBN 978-4-89815-445-8 2016年発行 仕様[A5変/128ページ/オールカラー/並製] 昭和のビルよ、永遠に――。 1964年東京オリンピック前後、高度経済成長期に建設された、昭和の香りただようビル。 建設から半世紀を経て、建築として円熟味の増したシブい味わいが、たまらなくカッコイイ! ビルの外観はもちろん、「近未来の宇宙ステーション」を彷彿とさせるエレベーターホール、手すりのデザインも美しい螺旋階段、堂々とした佇まいの総大理石の壁面、空間を埋めるモザイクタイル壁画、円みを帯びた窓やアールがかった天井の形状、ビル最上階の回転ラウンジや老舗喫茶店などビル内の施設…… デザインや建材のひとつひとつが時代を映し、美しく輝いている。 2020年東京オリンピックを目前に、急ピッチで再開発の進む都心において、いま見ておくべき貴重なビルに憩い、ときめき、愉しむための一冊。 -- 東京交通会館/有楽町ビル・新有楽町ビル 新橋駅前ビル/ニュー新橋ビル 日本橋髙島屋 増築部分/中野ブロードウェイ ソニービル/紀伊國屋ビル ホテルニューオータニ/ロサ会館 サンスクエア/ホテルオークラ東京 別館 パレスサイドビル/三会堂ビル 目黒区総合庁舎/柳屋ビルディング コマツビル/新東京ビル・国際ビル ……これぞシブいビル!厳選の20棟を徹底ガイド!! -- ・オールカラー128ページに約200点の図版を収録 ・巻末には1954年から1973年の東京の風景や暮らしを知る年表も収録 (出版社商品ページより)

-

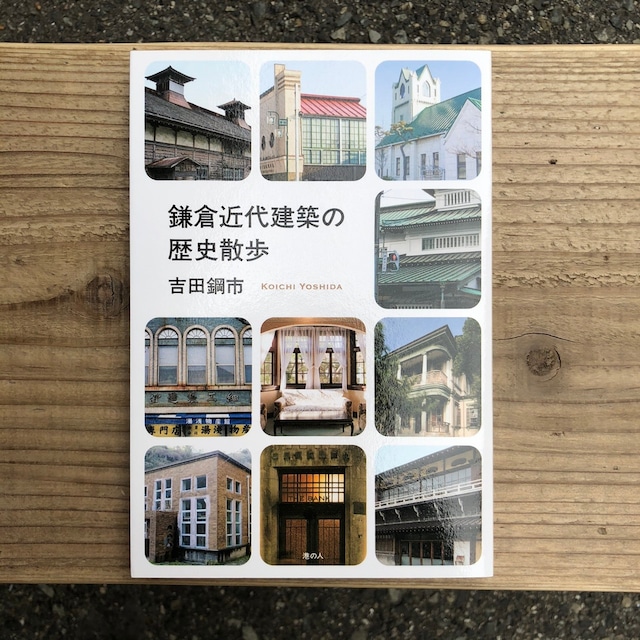

鎌倉近代建築の歴史散歩|吉田鋼市

¥1,760

四六判/並製本/カバー装/本文200頁 1,600円(本体価格・税別) 2017年11月刊 ISBN978-4-89629-339-5 C0052 ◎明治期の鎌倉は、多くの皇族、華族、財界人たちが別荘を建て、華やかなリゾート文化を形づくった。また、鎌倉大工と呼ばれる地元の大工たちが、高い技術力で、鎌倉独自の商店建築や住宅を作り上げていった。それらの近代遺産は、今なお、鎌倉の町のあちらこちらに息づき、現役の住まいや公共のスペースとして、市民の暮らしのなかにとけ込んでいる。西洋建築史の第一人者であり、国内の近代建築の調査を数多く手がけてきた著者は、鎌倉市の近代建築物調査にも長くかかわってきた。今回、新たに調査した建築物を加え計50件を紹介、見どころを簡潔に解説しつつ、近代建築から見た鎌倉の町の魅力を語る。 ◎鎌倉近代建築史の専門家である著者が、鎌倉洋館「ビッグスリー」、公共建築、洋風住宅・医院といった種類でわけ、代表的な建築物50件を紹介。写真約60点掲載、掲載建物エリア別マップもついて、鎌倉散歩のガイドブックとして楽しく役立つ1冊。 (港の人商品ページより)

-

これからの建築 スケッチしながら考えた|光嶋裕介

¥1,980

判型:四六判並製 頁数:248ページ 装丁:尾原史和(SOUP DESIGN) 発刊:2016年9月17日 ISBN:978-4-903908-82-3 C0052 街、ターミナル、学校、橋、ライブ空間、高層建築... 過去と未来をつなぐ、豊かな空間。 その手がかりを全力で探る! 「つくる」ことに意欲のあるすべての人へ 建築を語っているのではない。この本では建築が語っている。 ――いとうせいこう氏 「建築とは」と書かれると引いたり怯んだりしてしまうのだけれど、この本を読んで「建築」は社会や文化や誰かの人生や日々の生活や、その一つひとつの比喩でもあるんだということがよくわかりました。 ――後藤正文氏(ASIAN KUNG-FU GENERATION) ミシマ社創業10周年記念企画 建築の希望を見つけるべく、さまざまなテーマで「これからの建築」について考えた文章をここに書いていく。同時に、スケッチを描くつもりだ。そうした文章やスケッチの断片が空間に宿った建築の意志を発見し、ひとりの建築家としてのマニフェストになるのではないか。そんな想いを胸に、筆を進めてみたい。――プロローグより (ミシマ社商品ページより)