open 12-19|水木定休

11 fri. 17時閉店

18 fri. 16時閉店

20 sun. 店内イベント|笹久保伸

4/20(日) 笹久保伸

19:00/19:30 ¥3,500+1D

-

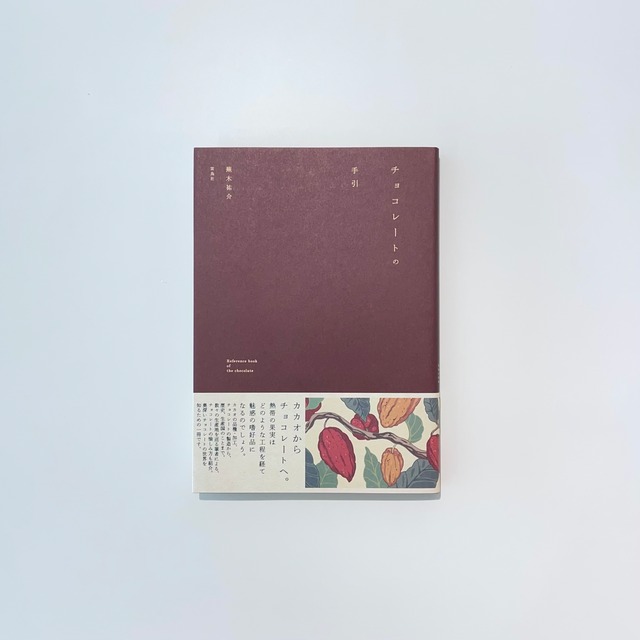

チョコレートの手引|蕪木祐介

¥1,760

発行 雷鳥社 価格 ¥1760(本体¥1600+税) 仕様 A5判 上製 160p ISBN 978-4-8441-3675-0 魅惑の嗜好品、チョコレートを知る本 一本の木に実るフルーツのカカオが、一体どのように加工されてチョコレートになるのでしょう? 本書ではその全工程を写真とイラスト満載で詳しく解説。また、チョコレートの歴史、カカオの主要生産国を豊富な資料とともに紹介しています。数々の生産地を巡る著者による、ペアリングやドリンクレシピなどチョコレートの愉しみ方のコツもお教えします。奥深いチョコレートの世界をすみずみまで知ることができる、まさにチョコレートの手引書のような一冊です。 ● 蕪木祐介 関連書籍 https://honnosiori.buyshop.jp/search?q=蕪木祐介

-

バンドは旅するその先へ|詩・谷郁雄、写真・尾崎世界観

¥1,650

SOLD OUT

発行 雷鳥社 価格 ¥1650(本体¥1500+税) 仕様 並製 256p B6判変形 ISBN 978-4-8441-3676-7 詩・谷郁雄×写真・尾崎世界観(クリープハイプ)異色な二人によるコラボレーション写真詩集! クリープハイプのフロントマン・尾崎世界観さん責任編集の雑誌「SHABEL(シャベル) Vol.1」が好評発売中。その中で実現した、自ら撮った写真に彼が敬愛する詩人・谷郁雄さんの詩をのせたコラボレーション作品。まったく異ジャンルの二人の詩と写真が、一つの特集に留まらず一冊の本になりました。雑誌で未発表の詩と写真を多数収録した写真詩集です。装丁は文平銀座。

-

コジコジにきいてみた。モヤモヤ問答集|さくら ももこ

¥1,100

SOLD OUT

発行:ブルーシープ 永岡 綾(編集)奥山 千尋(編集) 縦148mm 横105mm 厚さ9mm 重さ 85g 112ページ 並製 価格 1,000円+税 ISBN978-4-908356-36-0 初版年月日2022年4月5日 「勉強しないとダメですか?」「カッコよくなりたい」「死んだらどうなるの?」みんながモヤモヤする100の問いにコジコジが答えます。想像のはるか上をゆく回答の数々に驚き、笑い、ときに立ち止まってしまう。さくらももこさんが大切にしたコジコジのエッセンスを凝縮した1冊です。 さくらももこさんと親交のあった哲学者・土屋賢二さんの解説つき。 東京・立川のPLAY! MUSEUMで開催の「コジコジ万博」(2022年4月23日から7月10日)にあわせて刊行するポケットブックです。

-

柚木沙弥郎 Tomorrow|大島忠智

¥1,100

SOLD OUT

発行:ブルーシープ 文庫判 縦148mm 横105mm 厚さ14mm 重さ 132g 144ページ 並製 価格 1,000円+税 ISBN978-4-908356-32-2 2022年2月4日 染色家・柚木沙弥郎とイデー・大島忠智。二人の「草の根運動」のこれまでと明日。 工芸とアートを横断する独自の作品で知られる染色家・柚木沙弥郎と、インテリアブランド「イデー」でディレクターを務める大島忠智。二人は2012年に出会い意気投合し、足掛け10年の間、物やアートを通して暮らしをよくしようと考えてきました。柚木の型染め作品をインテリアとあわせて展示したり、パリの工房でリトグラフを制作したり、デイリークロスやトートバッグなど手に取りやすいプロダクツを開発したり。柚木作品を通じて豊かな暮らしを提案することを二人は「草の根運動」と呼び、活動の幅を広げています。本書は、柚木と大島がこれまで見出し、これから目指すものを、ライターの森本俊司が取材しまとめたものです。アートと暮らしのよりよい関係を、二人の実践から共に考えてみる一冊です。

-

絵の中に入る|仲條正義

¥3,300

発行 リトルモア 著者:仲條正義 編集:後藤繁雄 装丁:林修三 定価:本体価格3000円+税 ISBN:978-4-89815-555-4 2022年発行 仕様[A5判/160ページ/コデックス装] インスピレーションとタカラモノ。 グラフィック・デザインで大きな足跡を残した巨星、仲條正義氏が12年にわたり「暮しの手帖」の表紙として描き続けた75枚の絵が一冊に。 仲條正義氏は、資生堂の企業文化誌『花椿』のアートディレクターを40年間務めたほか、ザ・ギンザ、タクティクスデザイン、松屋銀座、ワコールスパイラル、東京都現代美術館など数多くのグラフィック・デザインを手がけられました。 斬新さのみならず、人の心に触れるデザインや絵などの作品は、芸術への深い思索と抜群の創造力から生み出され、たくさんの人々を魅了し続けています。 仲條氏は、元アシスタントの林修三氏が雑誌「暮しの手帖」のデザインを担当することになった際、毎号の表紙絵を依頼されたことから、2007年から2019年まで隔月で絵を描きおろしました。 本書には、そのすべてを収録いたします。 季節のなかに見つけた、ファンタジックでやわらかな風景。 見れば見るほど面白く、独創的で、パラレルなその世界にひきこまれるでしょう。 *本書は、「暮しの手帖」(暮しの手帖社刊)の4世紀26号(2007年1月発売)から4世紀100号(2019年5月発売)まで、表紙に掲載された絵をまとめたものです。 [著者プロフィール] 仲條正義(なかじょう まさよし) グラフィックデザイナー、女子美術大学客員教授。1933年東京生まれ。1956年、東京藝術大学美術学部図案科を卒業後、資生堂宣伝部に入社。1961年に仲條デザイン事務所を設立。1967年から2011年まで、資生堂企業文化誌『花椿』を手がける。ザ・ギンザ、タクティクスデザインのロゴタイプ及びポスター、松屋銀座、ワコールスパイラル、東京都現代美術館、細見美術館のCI計画、その他 数多くのグラフィックデザインやイラストレーションなど。紫綬褒章、旭日小綬章を受章した他、東京ADC会員最高賞、毎日デザイン賞、東京TDC会員金賞など受賞多数。2021年10月26日没。

-

火星の生活 誠光社の雑所得2015-2022|堀部篤史

¥1,760

SOLD OUT

発行 誠光社 ¥1,760 税込 124mm × 188mm / 180P / ソフトカバー / 本読んで、レコード聴いて、映画観て。面白がったり、比べたり、つなげたりして文章書いて、本売って。そうやって稼いだお金でまた本とレコード買って、映画観る。たまには本をこしらえてみたり、原稿料も頂戴したり。そうして得た雑所得でまた本を買う。結局手元に残ったのは、書き散らした雑文だけ。それをまた本にして、売って、お小遣い貯めて、本屋か映画館へ。そうやって四半世紀を生きてきた。荒涼とした、まるで火星の生活。 誠光社店主が2015年の改行から2022年までの間に雑誌やウェブ媒体に寄稿したテキスト、講演やトークの文字起こしを大幅に加筆修正、掲載したエッセイ集。本と音楽と映画と本屋の話。

-

90度のまなざし|合田佐和子

¥3,080

SOLD OUT

発行 港の人 四六判/並製本/本文320頁・カラー4頁 2,800円(本体価格・税別) 2017年1月刊 ISBN978-4-89629-326-5 C0095 ◎60年代に瀧口修造に見出され、70年代は唐十郎や寺山修司から舞台美術を託され、若い頃から才能全開で作品を作りつづけた。80年代はエジプトに魅入られ、90年代は中上健次の新聞連載小説の挿画を眼玉のドローイングだけで通して世間を驚かせた。その後も、自動書記、バラのクローズアップ、鉱物など、自分が心ひかれるものだけを、独自の手法で描きつづけた唯一無二の画家、合田佐和子。現実を笑い飛ばし超現実を求めつづけた、生まれながらの芸術家がつづる文章は、自由奔放で色彩にあふれている。制作の裏話、幼少期の思い出、美術評、人物評など、雑誌等に発表した文章を60年代のものから晩年まで80本以上を厳選収録した。 ◎解説は、合田ノブヨ(コラージュ作家・次女)による。 ◎絵画作品などをカラー4頁で紹介。 ◎合田佐和子年譜・著作目録付 ■本書より 「源流を守る人」 (前略)珍しい、こまごまとしたものを、いただいたり、さしあげたり、子供のように心愉しい時間を持った昔には、電話や手紙で連絡をとり、生身の先生にお会いしたものでした。当時(今もあまり変りませんが)、西も東もわからず、貧しかった私は、先生の下さるカマンベールチーズや、人形が抱いたベルギーのチョコや、パリの香水や、マロングラッセなど、初めて見るものばかりで、本当に飛び上って喜んだものでした。(中略)いつも、どんなに遅くなろうとも、朝までも、決して途中で、席を立たれたことがなかった。サム・フランシスのパーティのあとなど、ディスコで、ツイストやゴーゴーなど、無理強いして踊っていただき、巨体のサムと細身の先生の対比とを、大笑いしたものでした。葬式の花輪が発端となった、天井桟敷と状況劇場の大乱闘で、パトカーがきて、寺山さんや唐さんやマロやシモン達が、大挙して捕まる一部始終を、子供を抱いた私と先生とで、道のこちら側で、タクシーをひろうのも忘れ、あれよあれよと見送った夜。 そういえば、昔々、シュールレアリストだという一件で、捕まって八ヶ月、牢名主として、九枚の坐ぶとんの上で坐ってらしたこともありましたね。(中略)先生、私は、瀧口修造というオリオン星に、すみれのような山の声もてよび戻された、シリウスのβ星です。(後略) (編集注:初個展のきっかけをくれた瀧口修造の思い出をつづった文章) ■著者 合田佐和子(ごうだ・さわこ) 1940年、高知市生まれ。武蔵野美術学校本科在学中より、廃物を使ったオブジェ制作を開始。1965年に瀧口修造の後押しにより初個展、以後、定期的に個展開催。70年代より油彩作品を制作、唐十郎の劇団状況劇場と寺山修司の演劇実験室天井桟敷の舞台美術や宣伝美術も多く手がける。映画スターたちのポートレイト、眼玉、エジプト、バラや鉱物などをモチーフに多数の作品を発表、超現実へと誘う幻想的な世界を作りあげた。晩年は鎌倉に住む。2016年没、享年74。 ■目次 祭 第一章 つくること、描くこと オブジェの宝石を着たにんぎょう/銀板写真の肖像画/グラニュー糖の日々/リアリズムとは/中国の不思議な役人──美術/バルトークの青ひげ公の城──美術/考えたこともないこと/盗品と拾得品のオブジェ/眼 第二章 原風景 はじめてかいた詩/眠りの森の象姫/記憶の中の日々/写真集『日本の軍艦』/白/ 秘密の匂い/父は月である/ふるさとを遊泳する 第三章 イメージとモチーフ 顔たちの秘密の笑い/イメージの世界/ニューヨークで会った白い美少年のこと/吸血鬼/三角形は、すずしい/ターザン/なつかしき友、爬虫類/今宵は蛇と/ガラスの胸と死の匂い/人形の国/色彩─モノクローム/魚のうろこ/オレンジ色の花 第四章 エジプト エジプト/途方もなく魅力的な国――エジプトへの旅立ち/エジプトへ/ネフェルチチ/永遠の国エジプト/あの国の空気が甘かった 第五章 書評、美術評など 不忍の池に現われた紅テン/『陽炎座』 大胆不敵、絢爛豪華の美しき悪夢/『メフィスト』 一夜の夢のように美しい空中の楼閣/『THE 3 LITTLE KITTENS』/マチョ・イネの異名をもつ旅人が送る世界の散歩先からの便り。/幽かなもの、石の声さえも聞こえる常世の入口からの届けもの。/この宇宙の精華との和解は体制からの超越の願望を感じさせる。/愛することと歌うことしか知らなかったピアフの狂おしい人生。/ひしめきあう天才と狂気のあいだに生きて死んだ十人の人物の情熱。/日中の出版社が協力し空前の規模で敦煌の仏たちがいま蘇る!/爛熟期の肖像神話が伝説とともに私たちの時代に舞い降りる。/知られざる動物たちが地球上の近寄りがたい部分に生きている!? /ジョージア・オキーフ 大地のメッセージ/ダリの湖に溺れゆく一羽のアヒル 奇跡のダリ宝石展/弥勒菩薩半跏思惟像・蟹満寺の仏像/クレーの笑顔 第六章 出会った人、別れた人 不思議の国の少年へ/姿なき残像/花いちもんめ/空想の肖像写真/発明家アラキ・ノブヨシ/おかえりなさい、四谷シモン。/KUNIYOSHI KANAKO/ニナ川さん 歩くと走るのあいのこ/追悼・倉俣史郎/森茉莉さん/中空からの郵便配達/異形の人/源流を守る人 第七章 日々の出来事 珠玉のような一時間がなかったら/宮内庁マリイ/私のアパートの五階の窓から/ジュラルミンのトランク/一日二回のティータイムを死守する男。/馬の生首が頭蓋骨に変わるまで/エジプトっ子VS.日本児童、砂漠の対決/怪談・小学校/裏返しの世界へ行った日/子供・大人・時間の流れ/同列等価値の三者共同生活/かえでの種子/勇気を持ってたった一回だけを生きる/現れては消えるあのシーン、あの俳優/レンズ効果 (無題) 解説 合田ノブヨ 合田佐和子年譜・著作目録

-

えびな書店店主の記| 蝦名則

¥1,320

SOLD OUT

四月と十月文庫1 発行 港の人 B6判変型/ソフトカバー/本文176頁 1,200円(本体価格・税別) 2011年6月刊 ISBN978-4-89629-233-6 C0095 全国に知られ、人気の美術古書店「えびな書店」(東京・小金井市)の店主・蝦名則の本・絵画・音楽・旅をめぐるエッセイ集。 店主の専門の美術は近世の文人画から、現代芸術の最先端をはしるヤン・ファーブルまでをカバーするほどにひろく芸術に通じ造詣が深い。クラシック音楽を愛し、イタリアルネサンス期の画家ピエロ・デッラ・フランチェスカの絵画をじぶんの眼で触れるためにとことん旅に出る。こよなく本を、芸術を愛する店主は古書・美術・音楽・旅に一徹に向きあい、ぞんぶんに楽しんでいる。本書は貴重な写真を多数収録し、興味が尽きない。新シリーズ「四月と十月文庫」の第1弾。 ■著者 蝦名則(えびな・のり) 1950年8月1日青森県東津軽郡今別町で生まれる。雑誌編集者を経て1982年に古書店「えびな書店」開業。1987年古書目録「書架」発行、現在に至る。著書に『美術本屋の旧刊案内』(こつう豆本139、日本古書通信社)、編著に『浅川巧著作集』『回想の柳宗悦』(いずれも八潮書房) ■目次 古書店の書架から 開業二十年まで/工部美術学校女生徒・秋尾園資料の出現/清方、曹良奎、黒船館/黒船館蔵書と稲部市五郎/シーボルトをめぐって/細井平洲の山水画 旅と音楽 画家の旅、パリ、ベルリン、上海/会津八一とリヒテル/私の音楽体験/バイロイトへの旅/パリ、ベルリン顛末記 真実の絵画を訪ねて ピエロ・デッラ・フランチェスカへの旅/ピエロの旅の終わり 出会いと別れ 三茶書房、岩森亀一さんのこと/八百竹のお兄さん/佐谷和彦さんのこと 原勝四郎断章 原勝四郎画等/原厚子『原勝四郎の思い出』 青山二郎の装幀 手仕事の装幀―青山二郎の造本術 還暦祝い、蕭白と玉堂 あとがき 追い書き (蝦名詔子)

-

どうぶつの修復|藤原安紀子

¥3,080

SOLD OUT

発行 港の人 A5判変型/コデックス装/カバー装/本文144頁 2,800円(本体価格・税別) 2019年10月刊 ISBN978-4-89629-368-5 C0092 2013年現代詩花椿賞に輝いた第3詩集『アナザミミクリ』から、6年という歳月をかけて修練し実らせた渾身の傑作「詩人の神話」、8篇の書き下し作品。 からだの深い深い層、芯に記憶している〈詩〉を、うちから囁きかける声のかすかな響き、言葉の震えをさぐりながらようやく書き留める「詩人の神話」、あるいは「再生への祈り」。 詩集の水面ぎりぎりにたたえられている悲しみは一瞬堰をきって、この不毛な世界へ溢れ出して来るだろう。 カバー写真は、志賀理江子写真集『カナリア』より「白山」。 第35回詩歌文学館賞[詩部門]受賞 ■収録作品より 「よばれびと〈動物〉」 一生のうちいくつのふくろうを 固定しないかたちで やったのだろう それでも一点は自力でさして ふみこたえる 自生する生きものたち そこに名をふきこむな みのたけもきごころも永遠にみたない 反復する わたしたちは ■著者 藤原安紀子(ふじわら・あきこ) 詩人。1974年京都府宇治市生まれ。 詩集 『音づれる聲』2005年 書肆山田 歴程新鋭賞 『フォ ト ン』2007年 思潮社 新しい詩人シリーズ10 『ア ナザ ミミクリ an other mimicry』2013年 書肆山田 現代詩花椿賞

-

ふたりはひとり|西尾勝彦

¥2,200

SOLD OUT

発行 七月堂 2021/03/21発行 四六判変形 135x140 上製 帯付 装画・挿絵:小川万莉子/組版・装丁:川島雄太郎/撮影:菊井崇史 2,200円(税込) ふたり ほんとうに 生きること わたしの声が きこえますか 白い火を 灯して 一緒に うたってほしい ふたり ほんとうに 生きること 夢と うつつの あわいで ーーーーー 『光ったり眠ったりしているものたち』(BOOKLORE)より約4年ぶりとなる、西尾勝彦の新詩集です。 イスラエル発の革靴「NAOT」のウェブサイトに連載された詩に加筆し『ふたりはひとり』はうまれました。 たとえ会えなくても、触れることができなくても、大事な人や存在との世界が、ゆるぎなく、これからもずっとつづいていきますように。 「ふたり」も「ひとり」も、同じように大事であれますように。 そんな願いをこめて『ふたりはひとり』の制作にあたりました。 ● 西尾勝彦 関連書籍 https://honnosiori.buyshop.jp/search?q=西尾勝彦

-

新装ポケット版 のほほんと暮らす|西尾勝彦

¥1,210

SOLD OUT

発行 七月堂 2020/07/20発行 四六判変形(110x160) 並製 帯文:長谷川書店水瀬駅前店 長谷川稔 / 表紙・挿画・ちぎり絵:渡辺えみ 1,210円(税込) たとえば、歩くだけ、ただいつもの道をゆっくり歩くだけで見える景色が変わる。 世界が変わるのは、ほんとうに簡単なこと。 あえて じっくりと 時間のかかることをしてみましょう 豆を挽き珈琲を ドリップしてみましょう 使い込んだ鉛筆を ナイフで削ってみましょう カセットテープで 懐かしい音楽を聴いてみましょう インクを入れ 万年筆で手紙を書いてみましょう 本を読み 心に残ったことを 文章にまとめてみましょう (「時間のかかることをしましょう」より) 2019年3月に発行した『のほほんと暮らす』に、「第六部 のほほん生活の願い」を新たに書下ろし、新装ポケット版として再発行いたしました。 表紙と挿画は、ちぎり絵作家の渡辺えみさんの作品です。 「『のほほんと暮らす』刊行に寄せて」 『のほほんと暮らす』は、僕なりの幸福論です。 どのように日々の生活を送れば穏やかさや安らぎが得られるのか。そのヒントがたくさん詰まっています。すこし詩的な実用書として書きました。 多くの人に読んでいただけたら幸いです。 ─西尾勝彦 著者プロフィール 1972年生まれ。京都府出身。奈良市在住。35歳の頃より、天野忠、尾形亀之助などの影響を受け詩を書き始める。 主な詩集に『歩きながらはじまること』(七月堂)、『光ったり眠ったりしているものたち』(BOOKLORE)などがある。 ● 西尾勝彦 関連書籍 https://honnosiori.buyshop.jp/search?q=西尾勝彦

-

本日の絵 皆川明挿画集

¥3,960

発行 つるとはな 定価 3,600円 + 税 発売日 2022/4/28 ISBN 978-4-908155-11-6 著者 皆川明 発行者 佐藤真 印刷・製本 株式会社シナノ ブランド「ミナ ペルホネン」の創業デザイナー、皆川明の初めての画集。テキスタイルのために描かれたものではなく、新聞の依頼で描いてきた630点におよぶ挿画を、2巻に分けてまとめている。函入の造本、1ページ1点のシンプルでうつくしい本文レイアウトなど、アートディレクションは葛西薫が担当。 「森へ行きましょう」の巻は、2016年1月から2017年2月まで日本経済新聞に連載された川上弘美の長篇小説「森へ行きましょう」のカラー挿画全点(書籍化された際に表紙用に描かれた挿画も含む)、そして「日曜に想う」の巻は2016年4月から現在も続いている朝日新聞の「日曜に想う」欄のモノクロ挿画のうち、2021年12月までの全点。 皆川にとって絵を描くことは「自分のなかに存在する、意識されないままでいた何かが、表面に浮上してきたような、あるいは光が当てられたような、ちょっと不思議な経験」だという。絵を描く際の心理、画材は何を使っているか、本業であるファッションデザインとの関係性など、絵についての真摯な思いが語られたインタビューも収録(聞き手・松家仁之)。

-

万感のおもい|万城目学

¥1,760

発行 夏葉社 ハードカバー 176ページ ISBN-10 : 4904816404 ISBN-13 : 978-4904816400 ますます快調、『ザ・万歩計』『ザ・万遊記』『ザ・万字固め』に続く、「万」シリーズの最新作。 創作のこと、京都のこと、大阪のこと、父のこと、上原浩治のこと。 笑いあり、涙あり。縦横無尽の42編。

-

書こうとしない「かく」教室|いしいしんじ

¥1,980

発行 ミシマ社 1,800円+税 判型:四六判並製 頁数:224ページ 装丁:寄藤文平・古屋郁美(文平銀座) 発刊:2022年4月28日 ISBN:978-4-909394-66-8 C0095 ことばはどこから来るのか? なぜそれが“生きる”のか? 東京、三崎、松本、京都…移り住む土地、数奇なる半生、 創作、この三つの関係を初めてふりかえり、その謎に迫った感動の授業を一冊に! 『ぶらんこ乗り』『トリツカレ男』『ポーの話』『みずうみ』『港、モンテビデオ』… こうした名作は、書こうとしない作家によって、どのように“かかれた” のだろうか?

-

青葱を切る 新版|藤本徹

¥1,980

SOLD OUT

発行 blackbird books 装幀:清岡秀哉 装画:西淑 印刷:繁栄舎印刷 並製 105p 価格 1980円(税込) 海岸線叙景 曇り空がからだに流れ込んできて おれはまぶたのうらに遠い遠い海をみる 午後の花たちはこうべを垂れて 海岸沿いは人寂しい 張り巡らされたかなしさを燃やした 煙草の吸いさしをいくつも拾っていると 潮風が砂糖水のようにまとわりついて おれはひとりだった ‥ 藤本徹 1983年生まれ。 2011年より詩の投稿を始め、「ユリイカ」「現代詩手帖」に作品が掲載される。2016年に第一詩集『青葱を切る』を、 2019年に第二詩集『あまいへだたり』を刊行。 ● 藤本徹 関連書籍 https://honnosiori.buyshop.jp/search?q=藤本徹

-

あまいへだたり|藤本徹

¥1,980

装幀:清岡秀哉 装画:狩野岳朗 印刷:繁栄舎印刷 並製 131p 価格 1980円(税込) 落涙した九月の 残り香のようにはゆかぬ残暑 コオロギのための夕暮れまで、ぼくらは 幼い物語を反芻して 白昼の、隈取られた単数の 孤独を生きて けれど遠い川面は満ちている 陽光と、番いのトンボ それはいつまでも終わらない いのちの 記憶だから さみしさは原罪だよ、と呟いた あの冬の 届かなかった吐息のひとつひとつも ねえ、とだれかに呼びかける 声になる そして少年がかけていく 譜面のうえを跳ねるように 靴底で 地面を蹴って 藤本徹 1983年生まれ。 2011年より詩の投稿を始め、「ユリイカ」「現代詩手帖」に作品が掲載される。2016年に第一詩集『青葱を切る』を、 2019年に第二詩集『あまいへだたり』を刊行。 ● 藤本徹 関連書籍 https://honnosiori.buyshop.jp/search?q=藤本徹

-

The Wes Anderson Collection: メイキングブック 犬ヶ島|ローレン・ウィルフォード/ライアン・スティーヴンソン

¥5,280

発行 フィルムアート社 金原瑞人=訳 発売日:2019年02月25日 A4変形判 256頁 定価:4,800円+税 ISBN 978-4-8459-1807-2 映画『犬ヶ島』のすべてがわかる、 公式メイキングブック 溢れ出す日本愛! ウェス・アンダーソンの魅力が詰まった一冊 『グランド・ブダペスト・ホテル』『ファンタスティックMr.FOX』など、稀代の天才監督として知られるウェス・アンダーソン。最新作『犬ヶ島』(2018年5月25日 公開)では、今から20年後の日本を舞台にした、少年と犬たちの心を揺さぶる絆を描いています。 完成まで4年の歳月をかけ、670人ものスタッフが関わった本作は、エドワード・ノートン、ビル・マーレイ、ジェフ・ゴールドブラム、スカーレット・ヨハンソン、フランシス・マクドーマンド、ティルダ・スウィントンをはじめ、RADWIMPS・野田洋次郎、渡辺謙、村上虹郎、夏木マリ、野村訓市、オノ・ヨーコら多彩な豪華声優陣を揃えていることでも話題を集めています。 本書は、『犬ヶ島』の魅力を最大限に堪能できるメイキングブックになります。1,097体もの人形(パペット)を動かし、独特の世界観をつくるストップモーション・アニメ制作の裏側や、ウェス・アンダーソン(監督ほか)、ロマン・コッポラ(ストーリー)、ジェイソン・シュワルツマン(ストーリー)による製作陣の対談、"『犬ヶ島』のキーマン"野村訓市(原案/小林市長役)のインタビューなども収録したファン必携の一冊です。 本作に多大な影響を与えた黒澤明をはじめ、庵野秀明、今村昌平、大友克洋、小津安二郎、北野武、鈴木清順、高畑勲、宮崎駿などからインスピレーションを受け、作品の隅々まで"日本への愛"とリスペクトが詰め込まれたウェス・アンダーソンの魅力を余すところなく収めました。

-

フィールド・レコーディング入門 響きのなかで世界と出会う|柳沢英輔

¥2,640

SOLD OUT

発売日:2022年04月26日 四六判|304頁|定価 2,400円+税|ISBN 978-4-8459-2124-9 「録音」が開く、聴覚の新たな地平 木々のざわめきに、都市の喧騒に、民族音楽の背後に、固体を伝う振動に、水中の音環境に、私たちは何を聞き取ることができるのか? 実践と鑑賞を通じて、音の可能性を拡張する画期的音響文化論! 2000年代以降、小型軽量で廉価なデジタル・レコーダーの登場、そしてSNSの台頭により、フィールド・レコーディングという言葉を目にする機会がますます増えてきました。とくに昨今は新型コロナウイルスの状況下において、「音」や「聴くこと」について人々の関心が高まりつつあります。 フィールド・レコーディングは、現代音楽やサウンド・アートの文脈、60年代末からつづくサウンドスケープと環境音楽、90年代では音響派ブームのなかで取り上げられる機会の多かった音楽ジャンルであると同時に、人類学・民族音楽学などの学術の領域での研究手法として、そして電車や野鳥の録音をするような趣味としても広くおこなわれてきたものです。 しかし、こうした文脈をまとまった形で取り上げ解説される機会は多くはありませんでした。 フィールド・レコーディングには響きとしての音楽的な面白さだけでなく、その音が生じる場所の歴史や生態環境、録音者の視点といった文脈が深く結びついています。 本書は、こうしたフィールド・レコーディングが歩んできた様々な文脈を統合したうえで、その全体像を捉え直し、歴史、理論、実践方法を1冊で知ることができる内容となっています。現在的な視点からフィールド・レコーディングを網羅的に紹介し、そのすべてが理解できる国内で初めての1冊です。 ★フィールド・レコーディングより深く知るためのディスク&ブックガイド、 柳沢英輔×佐々木敦(思考家)×角田俊也(サウンド・アーティスト)による鼎談を収録 ブックデザイン:大田高充 カバー写真:エレナ・トゥタッチコワ 本書に登場するアーティスト(一部) アラン・ローマックス、アンガス・カーライル、クリスティーナ・クービッシュ、クリス・ワトソン、スティーブン・フェルド、トム・ローレンス、ピーター・キューザック、フランシスコ・ロペス、マリー・シェーファー、ヤニック・ドビ etc... 目次 まえがき 第1章 フィールド・レコーディングとは何か 第2章 環境の響きを録る 第3章 音楽の響きを録る 第4章 聞こえない音を録る 第5章 音のフィールドワーク 第6章 録音の編集と作品化 |コラム1| マイクロフォンとステレオ録音の方式(1) |コラム2| マイクロフォンとステレオ録音の方式(2) |コラム3| レコーダーとマイクの設置(1) |コラム4| レコーダーとマイクの設置(2) |コラム5| フィールド・レコーディング初心者のためのヒント |付録1| 鼎談「フィールド・レコーディングをめぐって」 柳沢英輔×佐々木敦×角田俊也 |付録2| ディスク&ブックガイド あとがき 初出一覧・参考資料 索引 ▲ 略歴 【著者】 柳沢英輔 (やなぎさわ・えいすけ) 東京都生まれ。京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科博士課程修了。博士(地域研究)。同志社大学文化情報学部助教を経て、現在、京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科特任助教。主な研究対象は、ベトナム中部地域の金属打楽器ゴングをめぐる音の文化。著書に『ベトナムの大地にゴングが響く』(灯光舎、2019年、第37回田邉尚雄賞受賞。日経新聞、読売新聞、ミュージックマガジンなど書評、インタビュー掲載多数)。共訳書に『レコードは風景をだいなしにする』(デイヴィッド・グラブス著、フィルムアート社、2015年)。

-

クリティカル・ワード 現代建築 社会を映し出す建築の100年史

¥2,420

SOLD OUT

発行 フィルムアート社 山崎泰寛、本橋仁=編著|勝原基貴、熊谷亮平、吉江俊=著 発売日:2022年03月23日 四六判|328頁|定価 2,200円+税|ISBN 978-48459-1812-6 現代建築を知るための235のキーワード! 都市、技術、政治、文化、メディア。5つの切り口で建築の現代(いま)に迫る。 基本用語から、時事、サブカル、最新テクノロジーまで、建築を取り巻く幅広いトピックを一冊で学べる“クリティカル”なキーワード集。 建築は、複雑な社会との応答関係のなかで生まれる。1920年代から2010年代までの100年に起きた建築にまつわる出来事を厳選し、コンパクトに収録。現代建築へ至る100年史を10年ごとに区切り、各時代の建築を理解するための重要なキーワードを、すべて書き下ろしのテキストで解説します。 都市、技術、政治、文化、メディアという5つの分野を専門とする、5人の著者がキーワードを選定し執筆。また各著者による、100年を串刺しにした巻頭論文も収録しました。235に渡るキーワードは、建築だけでなく関連分野にも踏み込んでいるため、人文や社会、芸術などそれぞれの学問分野に関心のある方にもおすすめの一冊です。 建築関係者はもちろん、学生や社会人、近現代建築ファンにとっても必携の、充実のキーワード集の誕生です! ◆シリーズ[クリティカル・ワード] 現代社会や文化および芸術に関わるさまざまな領域を、[重要用語]から読み解き学ぶことを目指したコンパクトな入門シリーズです。 基本的かつ重要な事項や人物、思想と理論を網羅的に取り上げ、歴史的な文脈と現在的な論点を整理します。もっと深く理解し、もっと面白く学ぶために必要な基礎知識を養い、自分の力で論じ言葉にしていくためのヒントを読者に提供する新しい入門書です。 目次 はじめに──建築から社会を見る、その態度についての補記 論考1 国土の破壊と再編 近代化とその両義性の都市論 ──合理化とヒューマニティ、消費と主体性をめぐって 吉江俊 論考2 国境の無効と固執 近現代技術における普遍性と多様性の模索と実現 熊谷亮平 論考3 権力の顕示と弱体 DXと分散型社会、メタバースがもたらす建築の新たな地平 勝原基貴 論考4 経済の成長と衰退 「ハイそれまでョ」と、割食う建築家の大正・戦後・現代 本橋仁 論考5 メディアの発生と展開 知のゆりかご ──建築メディアの100年史 山崎泰寛 第1章 1920年代──二つの災禍から始まる日本のモダニズム 装飾と犯罪/ドミノシステム/外装タイル/植民地建築/第三インターナショナル記念塔/都市計画法と市街地建築物法/分離派建築会/民家/平和記念東京博覧会/関東大震災/帝都復興院/バラック/考現学と生活学/田園都市株式会社/帝国ホテル/建築をめざして/モダニズム建築/シュレーダー邸/近隣住区論/シカゴ学派/バウハウス・デッサウ校/エスプリ・ヌーヴォー館/明治神宮外苑/近代建築の五原則/ヴァイセンホーフ・ジードルンク/映画『メトロポリス』と機械美/CIAM/聴竹居/SRC造/バルセロナ・パビリオン 第2章 1930年代──都市文化の爛熟 国家と消費社会の表現 アウトバーン/大大阪/アールデコ/スカイスクレイパー/阪神間モダニズム/銀座/東京中央郵便局/新建築工芸学院/乾式工法と市浦健自邸/インターナショナル・スタイル/ニューヨーク近代美術館/アテネ憲章/ブルーノ・タウト来日/函館大火/築地本願寺/光のカテドラル/国会議事堂と帝冠様式/黒部川第二発電所/パリ万国博覧会日本館/東京オリンピック中止/新興工業都市計画/ジョンソンワックス本社ビル 第3章 1940年代──第二次世界大戦を経て、民へ 空間・時間・建築/伝統・選択・創造展/国民住宅/住宅営団/大東亜建設記念営造計画/レーモンドと第二次世界大戦/建物疎開/原爆ドームとアウシュヴィッツ/GHQ/闇市/衛生陶器と伊奈製陶所/建築計画学/ケース・スタディ・ハウス/昼の都市・夜の都市/プレモス/紀伊國屋書店/新日本建築家集団/近代建築論争(民衆論争)/アパルトヘイト/建設省/戸山ハイツ 第4章 1950年代──都市・建築の55年体制 戦後復興の志向 建築基準法/住宅政策の三本柱/住宅金融公庫と自邸/木賃アパート/八勝館御幸の間/神奈川県立近代美術館/51C型と住宅産業/アルミサッシュと工業化住宅/ジャパニーズ・モダン/チームX/ブルータリズム/SHシリーズ/昭和基地と川合健二/世界平和記念聖堂/伝統論争と原爆堂/国際文化会館/広島平和記念公園および資料館/丹下健三と技術/現場打ちコンクリート/秩父セメント第二工場/ヴェネチア・ビエンナーレ日本館/シチュアシオニスト/新建築問題/東京タワー/郵政スタイル/人民大会堂 第5章 1960年代──オリンピックに見た夢 高度成長期の都市で メタボリズム/群造形/か・かた・かたち/オープンシステム/八郎潟と干拓事業/市浦健と千里ニュータウン/アメリカ大都市の死と生/アーキグラム/苗場プリンスホテル/建物区分所有法/住宅は芸術である/建築家なしの建築/カーテンウォール/ユニットバス/東京オリンピック1964/日本武道館/京都タワー/ハイレッド・センター/ジャズ喫茶・クラブ/博物館明治村/ヒルサイドテラス/塔の家/空間から環境へ/フラー・ドーム/ホール・アース・カタログ/プレファブリケーション/霞が関ビル/帝国ホテルの様式保存/月面着陸 第6章 1970年代──巨大化する見えない国土 ポストモダニズムの潮流/大阪万博/広場/まちづくり/原広司と集落調査/都市住宅/セキスイハイムM1/列島改造論/見えない都市/神殿か獄舎か/大石寺正本堂/基町・長寿園団地/住宅双六/プーライエ/孤風院/ツーバイフォー/巨大建築論争/重要伝統的建造物群保存地区/KEP/幻庵・開拓者の家/セゾン美術館(西武美術館)/ポンピドゥー・センター/パタン・ランゲージ/錯乱のニューヨーク/プリツカー賞 第7章 1980年代──超芸術トマソン 都市の奪還を目指して 広告=都市/神戸ポートアイランドと水谷頴介/地区計画制度/生闘学舎・자립/ゲニウス・ロキ/名護市庁舎/ホテルニュージャパン火災/風景学/ラ・ヴィレット公園国際設計コンペティション/ハイテック・スタイル/批判的地域主義/東京ディズニーランド/超芸術トマソン/AT&Tビル/九龍城砦/東京画/ルーヴル美術館(増築)/チェルノブイリ/リゾート法/OMソーラー/DOCOMOMO/くまもとアートポリス/シムシティ/ベルリンの壁崩壊 第8章 1990年代──世界都市博覧会 バブル崩壊と止まる時代 東京都庁舎/ANY会議/梅田スカイビル/ハイパービルディング/TOKYO STYLE/新宿西口ダンボール村/阪神・淡路大震災/開放系技術/オウム真理教とガリバー王国/世界都市博覧会/CAD/ビルバオ・グッゲンハイム美術館/メイド・イン・トーキョー/没場所性と郊外化/ジェントリフィケーション/近代化遺産/ブラウンフィールドとニューアバニズム/腰巻き保存/建築基準法改正・性能規定 第9章 2000年代──グローバル化する都市 CCTV的なるもの アメリカ同時多発テロ/せんだいメディアテーク/サード・プレイス/ソーシャル・キャピタル/都市再生特別措置法/お台場/タワーマンション/ショッピングセンター/リノベーション/大改造‼︎劇的ビフォーアフター/限界集落/地域アート/金沢21世紀美術館/アルゴリズミック・デザイン/耐震改修/構造計算書偽造問題/東京駅復原/中国中央電視台/ウィキペディア/ザ・タワー 第10章 2010年代──世界を見渡す技術と公共性のゆくえ 東日本大震災/コミュニティデザイン/シェア/PPP・PFI/オールドタウン/少子高齢化とおひとりさま/建築展の隆盛/国立近現代建築資料館/Google Earth/BIM/デジタル・ファブリケーション/三菱地所を見に行こう/虎ノ門ヒルズ/豊洲移転/ル・コルビュジエ世界遺産/エストニア国立博物館/京都市立芸術大学移転/銀座ソニーパーク/東京オリンピック2020・新国立競技場問題 おわりに 図版出典 参考文献

-

レオス・カラックス 映画を彷徨うひと

¥3,520

発行 フィルムアート社 フィルムアート社編集部=編 執筆者=青山真治、赤坂太輔、磯見俊裕、伊藤洋司、入江哲朗、梅本健司、海野敦、大九明子、荻野洋一、菊地健雄、木下千花、葛生賢、黒岩幹子、五所純子、佐藤久理子、澁谷悠、須藤健太郎、角井誠、槻舘南菜子、土田環、中村哲也、西嶋憲生、新田孝行、野中モモ、野本史生、蓮實重彥、濱口竜介、原田麻衣、樋口泰人、彦江智弘、廣瀬純、藤井仁子、降矢聡、堀潤之、町山広美、三浦哲哉、宮代大嗣、村尾泰郎、結城秀勇、マルコス・ウザル 発売日:2022年03月26日 A5判|464頁|定価:3,200円+税|ISBN 978-4-8459-2114-0 1980年代フランス映画に彗星のように現れた、恐るべき子供(アンファン・テリブル)の軌跡を、最新作『アネット』の衝撃とともに、いま改めて再考する。 全監督作品評論、諸テーマをめぐる論考・対談とともに、レオス・カラックス監督と関係者へのオリジナル・インタビューをこの1冊に凝縮。 鮮烈なデビュー以来、現在に至るまでわずか6本の長編作品を手掛けただけの寡作でありながら、ゴダール以後の映画史において、最も重要な作家の一人として世界中で称賛を集めるレオス・カラックス。 この1人の映画作家は、この半世紀近くの映画制作のなかで何を考え、それらをいかに「シネマ」へと昇華させてきたのか。そして、その思考はいま、どこへ向かおうとしているのか。 全監督作品評論、多様なテーマによる各種論考・対談、そして監督本人を含むスタッフ・俳優へのインタビューとともに、現代映画の先端を走るレオス・カラックスの才能を改めて思考するための一冊。 ■ レオス・カラックス (Leos Carax) 1960年、パリ郊外のシュレンヌ出身。先見的でミステリアス、カラックスは監督としての卓越した演出力を示して、過去35年のフランス映画界で最も美しい瞬間の数々を生み出してきた。弱冠24歳で、カラックスは魅惑のパリが醸しだす都市の夜の美しさから3部作を作り始める。モノクロで撮られた『ボーイ・ミーツ・ガール』(1984年)で長編映画監督デビュー。つづく『汚れた血』(1986年)はリズムと愛への賛歌であり、カラックスはこの作品で激しい感情表現のスタイルを確立し、初めて国際的な成功をおさめた。1991年には、最も野心的な作品『ポンヌフの恋人』を発表する。8年の沈黙の後、『ポーラX』(1999年)でカラックスは再びカンヌ映画祭のコンペティションに戻ってきた。2012年、現実に魔法をかけ、日常の世界にファンタジーをもちこんだ迷宮的な映画体験である『ホーリー・モーターズ』で、再度カンヌのコンペティションに返り咲く。 【インタビュー】 レオス・カラックス、ドニ・ラヴァン(俳優)、キャロリーヌ・シャンプティエ(撮影監督)、エルワン・ケルザネ(録音技師)、ネリー・ケティエ(編集技師) *聞き手・構成=佐藤久理子、澁谷悠 【カバー写真】 新村真理 目次 はじめに 第1章 あるシネアストの軌跡 レオス・カラックスのために 西嶋憲生 第2章 LCによるLC Interview 監督 レオス・カラックス 「始まり」と「終わり」の探究 聞き手・構成=佐藤久理子 第3章 協力者たち Interview 俳優 ドニ・ラヴァン レオスは僕らの限界を超えて、僕らをどこかに連れて行く 聞き手・構成・撮影=佐藤久理子 Interview 撮影監督 キャロリーヌ・シャンプティエ 撮影、畏れとともに前進すること 聞き手・構成=澁谷悠 Interview 録音技師 エルワン・ケルザネ 録音、現実の再構成のために 聞き手・構成=澁谷悠 Interview 編集技師 ネリー・ケティエ 編集、魂を出産する技法 聞き手・構成=澁谷悠 第4章 全監督作品 星、水、血、時間、動体、地図、足跡、板、足音、窓、鏡、無時間、寸断、不断、夜 『ボーイ・ミーツ・ガール』 五所純子 疾走する愛とは何か 『汚れた血』 三浦哲哉 愛の映画 『ポンヌフの恋人』 濱口竜介 永遠に君を愛す 『ポーラX』 宮代大嗣 生と演技、現実と映画のあわいで 『ホーリー・モーターズ』 角井誠 Everything Under The Sun 『アネット』 樋口泰人 夢のエチュード 短・中篇作品 須藤健太郎 第5章 映画と/の思考 「撮る」ことの成熟、あるいはその理不尽な禁止について──『アネット』をめぐって 蓮實重彥 レオス・カラックスと出逢いなおすための覚書 藤井仁子 レオス・カラックスと「単なるイメージ」 廣瀬純 歌うこと、産むこと──『アネット』における虚実の際あるいは女性の身体について 木下千花 第6章 創造行為の秘密 レオス・カラックス監督特別講義 大九明子 対談 映画の箍(たが)はすでに外れている──二〇二二年にレオス・カラックスを見ること 青山真治+町山広美 座談会 東京のレオス・カラックス──『メルド』の撮影現場で起きていたこと 磯見俊裕+海野敦+菊地健雄+中村哲也+野本史生+土田環[司会] 第7章 孤高の作家を拡張する カラックスと現代映画 カラックス&USSR 赤坂太輔 カラックスとアメリカ アメリカン・ドリームの両義性──レオス・カラックス作品における夢 入江哲朗 カラックスと批評 批評家カラックスの肖像──スタローンとゴダールの間で 堀潤之 カラックスとスペクタクル 炎のようにきらめく深淵 マルコス・ウザル[池田百花=訳] LCをめぐる二十二節 黒岩幹子+フィルムアート社=編、伊藤洋司、梅本健司、荻野洋一、葛生賢、黒岩幹子、槻舘南菜子、新田孝行、野中モモ、原田麻衣、彦江智弘、降矢聡、村尾泰郎、結城秀勇 著者略歴

-

作家主義[新装改訂版] 映画の父たちに聞く

¥4,620

発行 フィルムアート社 カイエ・デュ・シネマ編集部=編|奥村昭夫=訳|須藤健太郎=監修 発売日:2022年04月12日 A5判・並製 600頁 定価:4,200円+税 ISBN 978-4-8459-2004-4 ルノワール、ヒッチコック、ホークスら「映画の父たち」に、ロメール、トリュフォー、ゴダールら「映画の息子(ヌーヴェル・ヴァーグの作家)たち」が聞く映画の極意 現代の映画作家や批評家に多大な影響を与え、 映画史を学ぶうえで今もなおその意義の薄れない 名著、待望の復刊! まだ映画監督ではなかったエリック・ロメール(モーリス・シェレール)、ジャック・リヴェット、フランソワ・トリュフォーらヌーヴェル・ヴァーグの作家たちが、映画の黄金時代を築いたジャン・ルノワール、ロベルト・ロッセリーニ、ハワード・ホークスといった巨匠たちの演出に迫るインタビュー本。 ハワード・ホークスやアルフレッド・ヒッチコック、オーソン・ウェルズといったハリウッドの巨匠たちだけでなく、カール・Th・ドライヤーやロベール・ブレッソンらヨーロッパの孤高の監督たちの声も収録。インタビュイーは他にジャン・ルノワール、ロベルト・ロッセリーニ、フリッツ・ラング、ルイス・ブニュエル、ミケランジェロ・アントニオーニが並び、「映画の父たち」の多様な考え方や演出術を学ぶことができます。インタビュアーには、エリック・ロメール、ジャック・リヴェット、フランソワ・トリュフォー、ジャン゠リュック・ゴダールといったヌーヴェル・ヴァーグの作家たちのほかに、彼らよりも年長のジャック・ベッケル、そしてヌーヴェル・ヴァーグの作家たちを精神的に支えたアンドレ・バザンも参加。映画の古典の蓄積を学べるだけでなく、現代映画の出発点も感じられることでしょう。 リブロポートより1985年に刊行された『作家主義 映画の父たちに聞く』(原著『La Politique des auteurs』(1972年刊))の復刊となる本書は、映画史を学ぶうえで欠かすことのできない貴重な資料として、現代に至るまでたくさんの映画作家、批評家に多大な影響を与えてきました。 約40年ぶりの刊行となる本書でも、訳者の奥村昭夫による詳細な注釈を収録。より深い学びと新しい発見を後押しします。また、リブロポート版では抄訳だったセルジュ・ダネーによる序文「結局」(リブロポート版の邦題は「結局のところ」)の全訳を収録。加えて、「結局」の全訳と監修を担当した映画批評家の須藤健太郎による解説も収録しています。ヌーヴェル・ヴァーグとは何だったのかを再考する機会となるだけでなく、奥村昭夫の仕事や本書の意義を知るきっかけとなるはずです。 トリュフォーやゴダールがまだ「若手急進派」だった時代の『カイエ・デュ・シネマ』誌の熱量をそのままに、映画の黄金時代をつくった巨匠たちの生の言葉がいま蘇ります。 ヌーヴェル・ヴァーグの世代は運がよかった。敵を作ることができたし、それに長いこと敵を手放さなかった。敵がいるというのは特権で、だれもがそれに恵まれるわけではない。たとえば次の世代には敵はいなかったし、ある意味では敵がいればいいのにとかれらはずっと思うことになる。ヌーヴェル・ヴァーグはのしあがっては押しかえされ、罵詈雑言を吐いては嫌われ、法を打ち立てては追われる身となった。ヌーヴェル・ヴァーグが成り上がりを目指す空疎な圧力団体にすぎなかったとしても、そんなものならたちまち消え去ってしまったことだろう。――「結局」(セルジュ・ダネー)より ※完訳初収録 目次 結局 セルジュ・ダネー ●ジャン・ルノワールに聞く 聞き手:ジャック・リヴェット、フランソワ・トリュフォー ●ロベルト・ロッセリーニに聞く 聞き手:[その1]モーリス・シェレール(エリック・ロメール)、フランソワ・トリュフォー 聞き手:[その2]フレイドゥン・ホヴェイダ、エリック・ロメール ●フリッツ・ラングに聞く 聞き手:ジャン・ドマルキ、ジャック・リヴェット ●ハワード・ホークスに聞く 聞き手:ジャック・ベッケル、ジャック・リヴェット、フランソワ・トリュフォー ●アルフレッド・ヒッチコックに聞く 聞き手:[その1]クロード・シャブロル、フランソワ・トリュフォー 聞き手:[その2]ジャン・ドマルキ、ジャン・ドゥーシェ ●ルイス・ブニュエルに聞く 聞き手:アンドレ・バザン、ジャック・ドニオル゠ヴァルクローズ ●オーソン・ウェルズに聞く 聞き手:アンドレ・バザン、シャルル・ビッチ、ジャン・ドマルキ ●カール・Th・ドライヤーに聞く 聞き手:ミシェル・ドラエ ●ロベール・ブレッソンに聞く 聞き手:ミシェル・ドラエ、ジャン゠リュック・ゴダール ●ミケランジェロ・アントニオーニに聞く 聞き手:ジャン゠リュック・ゴダール 訳者あとがき 監修者解説 ▲ PROFILE [訳]奥村昭夫(おくむら・てるお) 1943年生まれ。翻訳家。1960年代後半から1970年代初頭にかけて『猶予もしくは影を撫でる男』、『三人でする接吻』、『狂気が彷徨う』といった実験的な映画を監督。その後、『気狂いゴダール』(ミシェル・ヴィアネイ著、三一書房、1976年)、『ジャン・ルノワール』(アンドレ・バザン著、フランソワ・トリュフォー編、フィルムアート社、1980年)、『ゴダール/映画史』全2巻(筑摩書房、1982年。のちに文庫化『ゴダール映画史(全)』ちくま学芸文庫、2012年)、『ゴダール全評論・全発言』全3巻(筑摩書房、1998年・2004年)などを翻訳。2011年、死去。 [監修]須藤健太郎(すどう・けんたろう) 1980年生まれ。映画批評家。現在、東京都立大学人文社会学部助教。著書に『評伝ジャン・ユスターシュ』(共和国、2019年)、訳書に『映画の前衛とは何か』(ニコル・ブルネーズ著、現代思潮新社、2012年)、『エリー・フォール映画論集 1920‐1937』(エリー・フォール著、ソリレス書店、2018年)。

-

ブルースの歴史|ポール・オリヴァー

¥6,578

発行 土曜社 - 訳 者:米口胡=増田悦佐 - 解 説:日暮泰文 - 仕 様:A4変型判(297 × 215 × 22ミリ)上製|208頁 - 初 版:2020年12月25日|800部 - 二 刷:2021年2月25日|800部 - コ ー ド:ISBN978-4-907511-62-3|C0073 1969年ロンドン初版の名著が、97年改訂版にもとづく増補改訳で甦る。ブルースの来歴のみならず、アメリカ社会の激動の近現代史をも描く。人種隔離の19世紀に生い立ち、平等への要求の盛り上がる20世紀を背景に紡がれる、黒人音楽の物語。500点超の貴重写真・図版収録。翻訳は文明評論家・増田悦佐(=米口胡)氏、解説はPヴァイン・レコード創業者の日暮泰文氏と、こよなき布陣でおくる決定版。

-

坂口恭平のぼうけん 第一巻

¥1,047

発行 土曜社 著・装丁 坂口恭平 読者対象 10代〜30代の男女 初版 2014年2月28日|5000部 ISBN|Cコード 978-4-907511-06-7|C0095 仕様 ペーパーバック判(172 × 112 × 12.2ミリ)|272頁|本明朝9ポ|42字15行 用紙 カバー:日本製紙ユーライト 127.9g/㎡|表紙:王子製紙OK上質紙 157g/㎡|とびら:王子製紙OKいしかりN 85.5g/㎡|本文:王子製紙OKライトクリームツヤ 64g/㎡ 印 刷 所 大日本印刷 行け、行け、恭平! 0円ハウス、都市型狩猟採集生活、独立国家の原点がここに。パリ・ロンドン・東京を駆け巡る、著者25〜26歳の冒険日記を完全収録。日々のごはんがおいしそうな匂いをたて、本は思想を語り、音楽が本来の音を鳴らす――。読み手の心に生きる喜びを灯す青春の記録。パソコンもなく、風呂もなく、エアコンもなく、文章を書く習慣もなかった著者が、「私・自分・僕」と語り口を変えつつ、まんが喫茶でつづる日記で文章を鍛える。ホームページと自分の本(著作)という分身を手に、偶然のような必然の出会いに導かれるように「どうせうまくいく」の境地で活動の場を広げていく。泣いても笑っても戻ることのないあの頃……、読み手の心にそれぞれの25歳を思わせずにはおかない、最新刊にして、すでに懐かしい一冊。00年代の青春日記としても痛快無比! も く じ 冒険のはじまり 主な登場人物 恭平、パリに行く 恭平、直感する 恭平、研究する 恭平、営業する 恭平、再び欧州へ 恭平、歩く 二〇〇四年までの僕 著 者 略 歴 坂口恭平 〈さかぐち・きょうへい〉1978年、熊本市に生まれる。建築家・作家・絵描き・踊り手・歌い手。2001年、早稲田大学理工学部建築学科卒業。04年に路上生活者の住居を取材した写真集『0円ハウス』を発表。08年、隅田川に住む路上生活の達人・鈴木さんの生活を記録した『東京0円ハウス0円生活』を出版。10年、「都市の幸」をもとにお金を使わず生きる術を示した『ゼロから始める都市型狩猟採集生活』を出版。土地の私有制から自由な家として総工費2万6千円の「モバイルハウス」を完成させる。また、入学金、授業料を取らない私塾「零塾」を開校。11年の震災後、地元熊本に「新政府」を樹立し、初代内閣総理大臣に就任。首相官邸「ゼロセンター」に被災地の子供たちを受け入れる。12年刊行の『独立国家のつくりかた』は新政府樹立宣言の書として読まれ、6万部を超えるベストセラーに。同年、弾き語りアルバム『Practice for a Revolution』を発表、渋谷さくらホールのコンサートに600名超のファンが集う。同年、ワタリウム美術館で「坂口恭平・新政府展」を開催。13年に書き下ろし小説『幻年時代』、自身の双極性障害に向き合う『坂口恭平躁鬱日記』を発表。同年「暮らしの原点を問う一連の活動」に対して吉阪隆正賞を受賞。14年に『幻年時代』が熊日出版文化賞受賞。現在は書き下ろし小説「徘徊タクシー」ほか、「現実脱出論」「不安西遊記」など新作を準備している。

-

3着の日記 meme が旅した RIGA

¥2,057

発行 土曜社 著 者 ひがしちか 塩川いづみ 前田ひさえ カバーデザイン 服部一成 本文組版 豊田卓 編集協力 工藤千愛子 写 真 山口恵史(ドレス) ドレス制作 FOR flowers of romance 翻 訳 宮城太 読 者 対 象 美術・服飾関係者|旅行者 仕 様 四六判(188 × 127 × 10.4ミリ)|128頁 初 版 2014年7月10日|3,000部 ISBN|図書コード 978-4-907511-07-4|C0071 用 紙 本文:オペラホワイトマックス 84.9g/㎡、OKアドニスラフPink 76.0g/㎡、OKトップコート+ 127.9g/㎡|表紙:三菱ニューVマット 157.0g/㎡|カバー:ヴァンヌーボ スムース-FS 135kg|見返し:タントD-52 70kg 製 造 竹尾|精興社|加藤製本 2013年秋、meme(ミーム)の3着の白いドレスがラトビア共和国の首都リガへ旅立ちました。滞在中、白いドレスに、meme が日記を記し、出会った人々の手でドローイングが描き足され、リガの街を記憶する「3着のダイアリードレス」ができあがります。このダイアリードレスをめぐる旅の記録を、それぞれが作家としても人気の meme が、絵と写真でつづります。